- 2025/07/09

- JAMAGAZINE, その他, 思い出の一台

広報が選ぶ思い出の一台⑨「シビック」(本田技研工業)

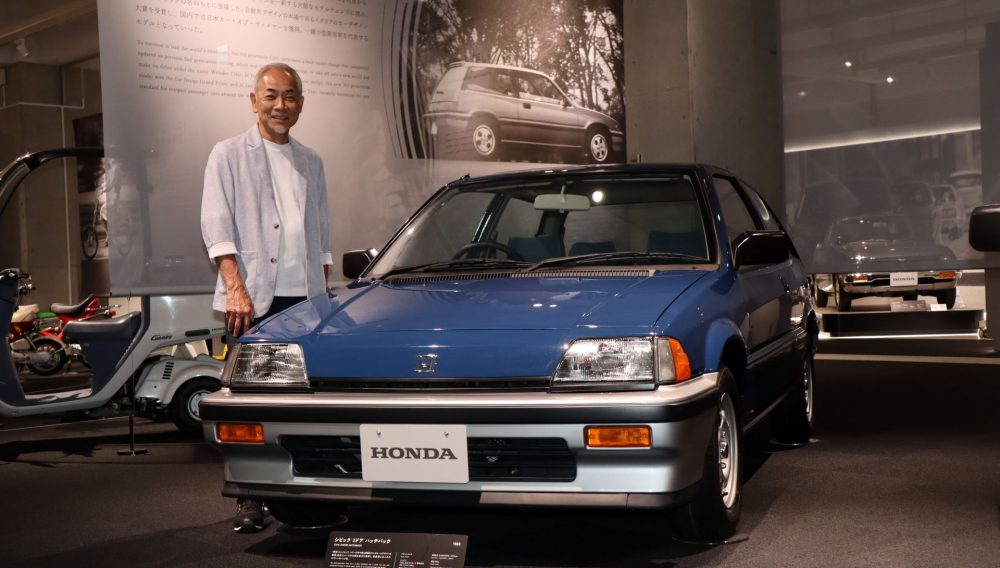

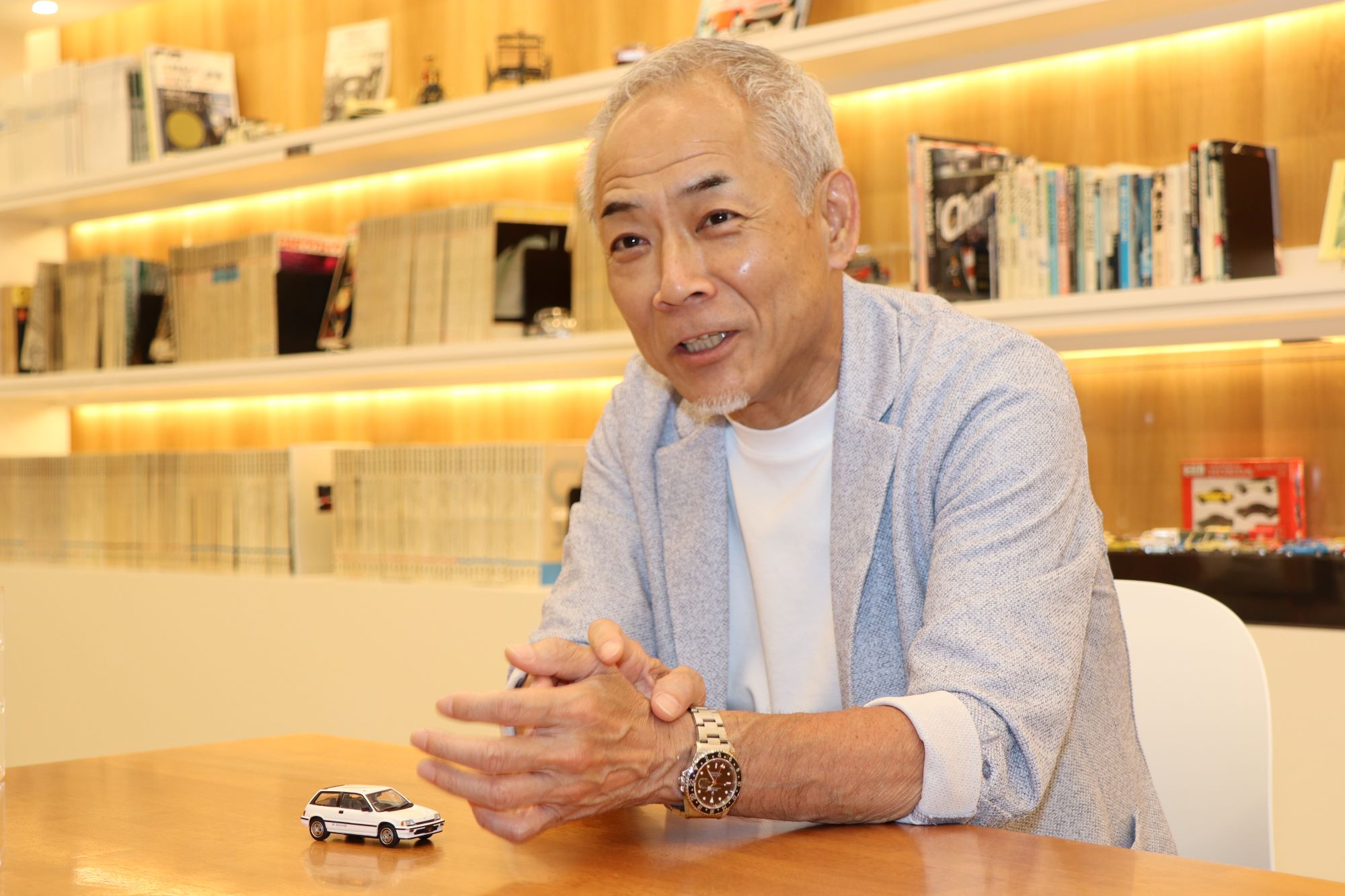

JAMAブログを監修する各メーカー広報担当者が、クルマやバイクを好きになった、もしくは自動車業界に進もうと思ったきっかけとなった、あるいは業務で携わった「思い出の1台」をピックアップして熱く語ります。第9回は、本田技研工業の飯干智裕さんです。飯干さんの思い出の1台は、当時のCMソングから生まれた〝ワンダーシビック〟の愛称で親しまれた 「シビック 3ドア Si」です。エンジン設計者を経て、広報部技術訴求企画課(当時)で、主に海外の4輪技術広報を務められていました。

―思い出の1台との出会いは

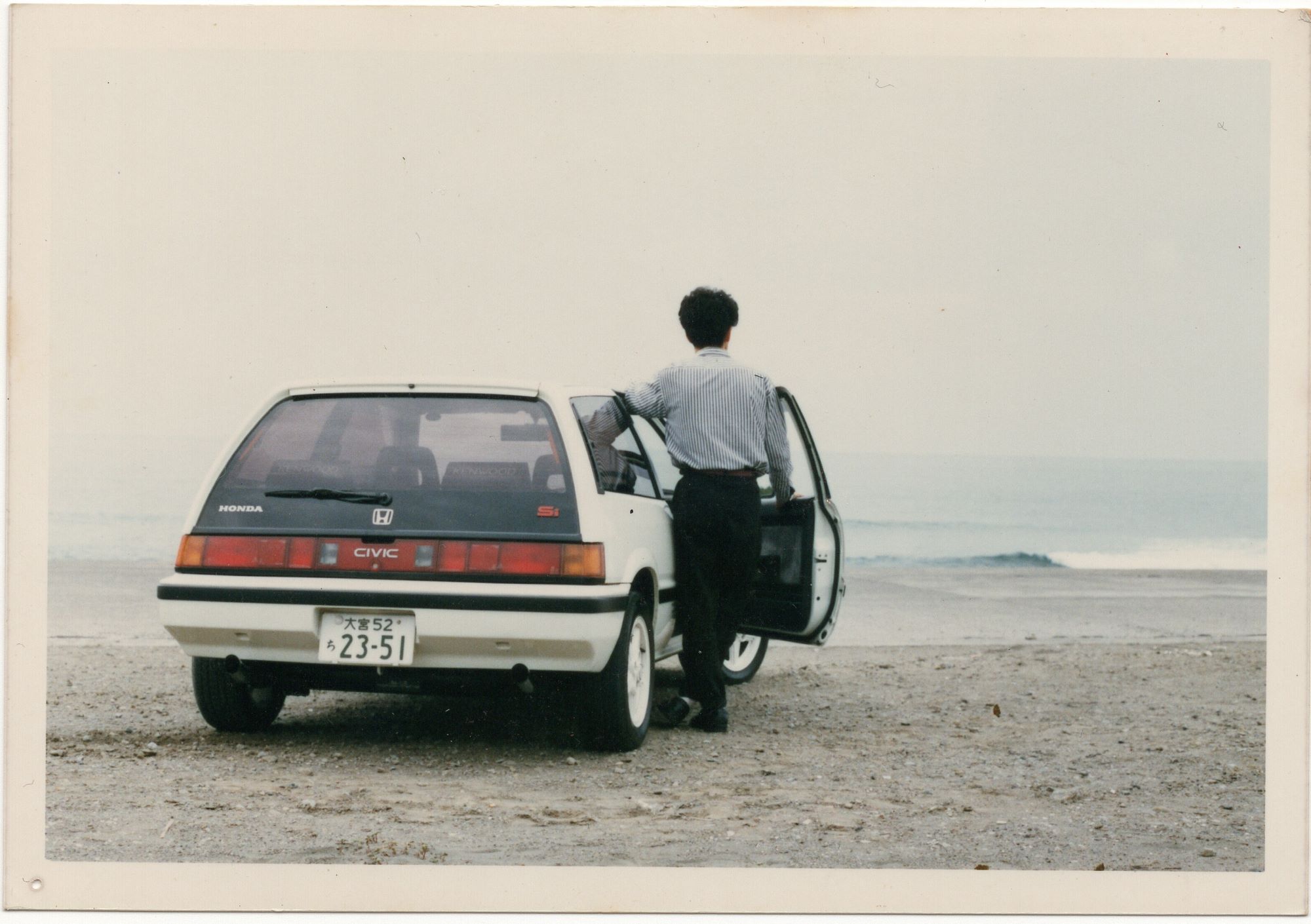

「この車を手に入れたのが宮崎県に住んでいた20歳の時、バブル絶頂期の1985年でした。叔父が建設業を営んでおり、現場で1カ月アルバイトをしたら車を買ってくれると言われたからです。当時、各社がこぞって3ドアハッチバックを展開し、『ボーイズレーサー』ブームが熱を帯びていました。そんな中、1983年に従来の3ドアハッチバックにはない斬新なデザインをまとった『ワンダーシビック』が登場し、一目で心を打ち抜かれました。『もっとパワフルなエンジンを積んでほしい』と思っていたところ、翌1984年、ホンダが14年ぶりに小型高性能DOHC16バルブ(排気量1590cc)のZCエンジンを復活させ、『シビックSi』として登場したのです。欲しい想いが高まり切ったところでの叔父の提案だったので、『夢が叶うってすごい』と思いました。

大勢の友達と遠出したり、彼女と海岸線をドライブしたり、1人で山道を走ったりとどんな時でも期待に応えてくれた〝とても良い子〟で、今見ても欲しい1台です」

―ホンダに入社した経緯は

「幼少のころからクルマが大好きで、いずれは自動車メーカーに就職しようと思っていました。ホンダは『シティ』が出始めた頃から気になるメーカーでした。ワンダーシビックを手に入れてからは行きたいメーカーの好きな車に徹底的に乗る事が自分のためになるという気持ちが強くありました。ワンダーシビックでの体験が入社面接の受け答えに役立ちましたし、仕事ではお客さまも自分みたいに喜んで乗って欲しいという想いにつながり続けました。自分にはとても大きな存在です。この車はホンダで初めて日本カー・オブ・ザ・イヤーを獲得しました。創業からの〝夢と挑戦の物語〟を体験できる車両や技術を展示する施設『ホンダコレクションホール』(栃木県茂木町)にも飾られていまして、ホンダにとっても大きな存在と思います。未だにこの車を大事に乗ってくれているオーナーさんには心から敬意を表します」

―ホンダでの具体的な仕事内容は

「大学では、内燃機関を研究しているゼミに入りました。ホンダの面接の際には『エンジンだったら得意です』と話していたら採用され、念願のエンジン設計に配属されました。お客さまに車を提供する立場になれば、好きだけでは済まないプレッシャーはあるものの、いかにお客さまに喜んでもらえるかが勝負だと思い、これまでしんどい仕事を続けてこられました。さまざまな車種のエンジン設計を10年くらい手掛け、その後4年半は米国で勤務しACURAブランドの初代『MDX』や『エレメント』のエンジンを米国エンジニアと一緒に開発しました。2002年に日本に戻り、新機種開発のエンジン設計者をまとめるプロジェクトリーダーを2017年まで務めました」

―その後、自ら希望する職種や部署に手を挙げて異動を目指せる制度を利用して、広報部の技術広報に異動しました

「もっと車の訴求をしたい、クルマファンに響く言い方・書き方があるのではないかと考えました。お客さまが理解できるよう、この層には簡単に、この層にはテクニカルに、とバランスの取れた広報をやってみたいと思いました。技術広報は長く8年担当しました。その際は海外メディアや現地広報メンバーとの接点も多くあり、電気自動車(EV/BEV)『Honda e』の欧州向けコミュニケーションを現地広報メンバーとともに2年くらい取り組みました。」

―ホンダ車ファンには、世界最高峰の自動車レース・F1(フォーミュラワン)、スポーツ仕様・Type Rなど技術的な話題は欠かせません

「『いつかはシビックSiのエンジン開発をやりたい』という想いがシビックType Rというさらに高性能なエンジンの設計プロジェクトリーダーに3世代連続で任命されて、多くの仲間と知恵出し合い、一緒に努力して世に出せました。想いや夢は形になるんだなと思いました」

―自身の経歴が広報の仕事に生かされた点は

「クルマは耐久消費財でもありますが、一つの『文化』です。文化を愛してくれるお客さまの気持ちが入っているものだと思います。(広報としては)クルマの文化を知っていないといけないし、車に関わった人たちの強い思いも持ち込まないといけません。例えば、子供の頃から、ジュネーブショーでワールドプレミアされるクルマには特別な存在感があると感じていました。グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードにも、関わったクルマをぜひ参加させたいと思っていましたし、現地でその様子を自分の目で見たいという夢もありました。「Honda e」に関わることで、その夢が現実になりましたし、文化を理解した上で伝統的な場所にかわいいクルマたちを送り込めました。そういう歴史から積み上げたものをコミュニケーション活動に生かしていきたいと感じました。ホンダコレクションホールのリニューアル企画や、創業75周年で発行された社史のエンジンパートの編集に関わることができました。開発者時代も広報担当時代もエンジニア時代の仲間や後輩からの応援や協力をたくさんもらったり、昔のよしみでいろいろな企画をやってみないかとよく声を掛けられたりと、人の関わりの大切さも痛感しました。今はサーキュラーエコノミー(循環経済)の業務(事業開発統括部リソースサーキュレーション企画部)に携わり、使った資源を無駄なく再利用する仕組み作りの企画業務をやっています。1社ですべてできるはずがないので、いつかはたくさんのメーカーが一丸となりオールジャパンのチームで 資源循環を〝あたりまえ〟にしていきたいですね。技術や製品に初めて触れた時の驚きや感動は、時間とともに〝あたりまえ〟になってしまいがちです。でも、その〝あたりまえ〟の中にこそ、本当に伝えるべき価値がある。それが、開発者としても広報担当者としても、私がずっと持ち続けていたい姿勢です」

〈思い出の1台〉

1983年に発売された3代目シビック(通称・ワンダーシビック)で、国内外で高く評価され、ホンダとして初めて「日本カー・オブ・ザ・イヤー」を受賞したことで知られています。日本で唯一、総合的なデザインを評価する「グッドデザイン大賞」にも自動車で初の受賞に輝きました。

3ドアハッチバックはロングルーフをテールエンドで大胆にカットした新発想のコーダトロンカデザインを採用し、国産車では類を見ない未来的フォルムでした。メカニズムを小型・高密度・高性能に作ることで、メカニズムスペースを最小限に、人間のためのスペースを最大限にする M・M思想(マン・マキシマム/メカ・ミニマム)に基づいたクルマです。

低いボンネットの下に収まるDOHC16バルブのZC型エンジンは、ボア×ストローク75×90mmのロングストローク設計。中低速域に厚みを持ちつつ、7000rpmまでスムーズに回るバランスの取れた特性を備えていました。吸気バルブに10.3mmのリフト量を得るため、スイングアーム式動弁機構を採用し、後のVTEC開発にもつながる技術的な礎となりました。

関連リンク

思い出の一台アーカイブ – JAMA BLOG一般社団法人日本自動車工業会