- 2025/08/06

- JAMAGAZINE, その他, 社員食堂, 社食

世界の社食から ④いすゞ自動車

グローバルに活動する日本の自動車メーカー。国内外のオフィス・工場でもさまざまな国の人々が行き来し、従事し、そしてランチを食べます。集いの場でもある「社食」(社員食堂)を訪問する企画の第4弾は、創業の地である東京・大森から横浜・みなとみらいへ2022年に移転したいすゞ自動車の本社です。

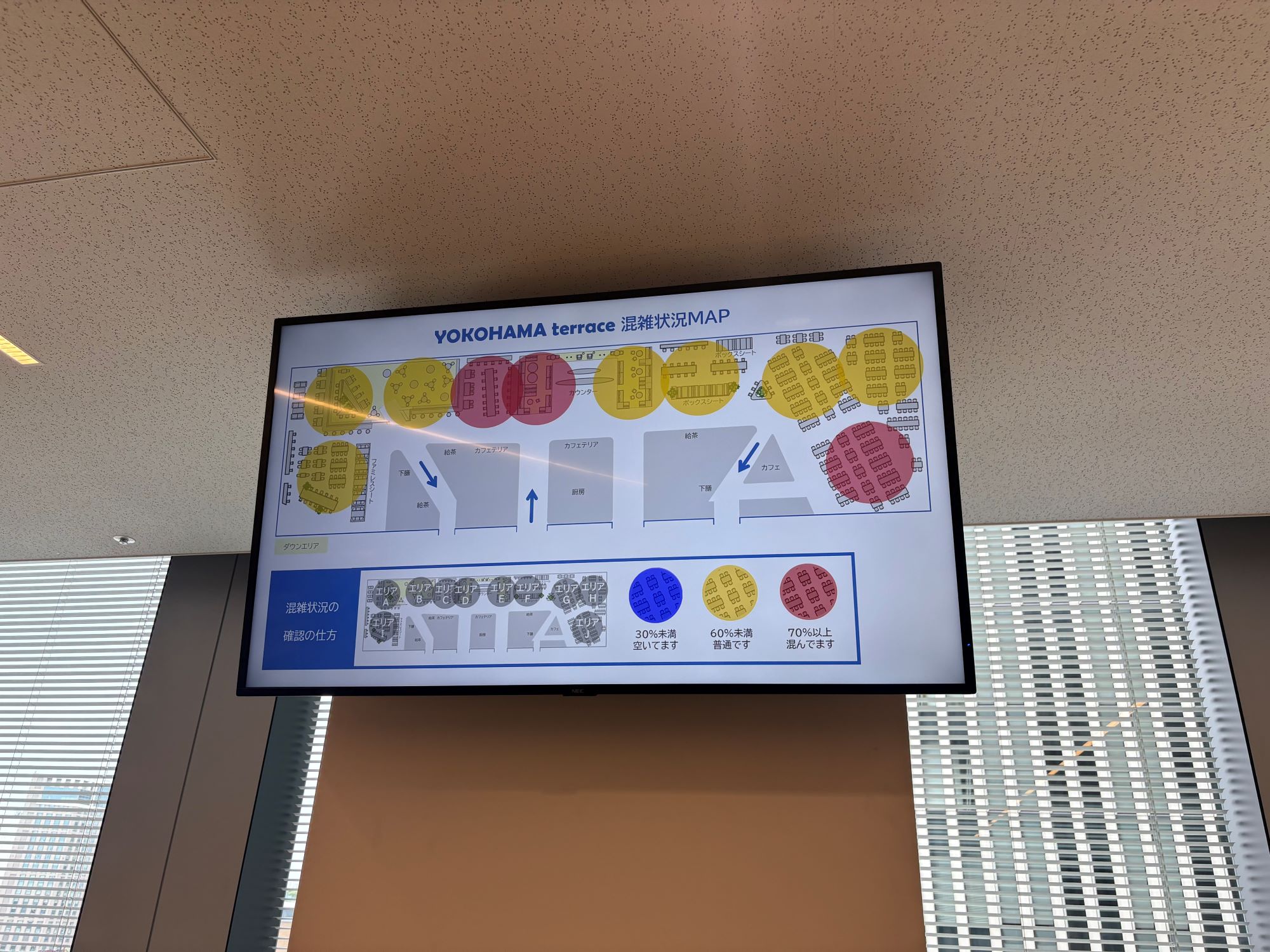

―社員食堂は本社が入る高層ビル8階にあり、「YOKOHAMA Terrace(ヨコハマ・テラス)」と呼ばれています。開放感あふれる1フロア全体が社食です。

「今のビルには、いすゞ本体で1100人くらい、関連会社を含めると計2500人くらいが在籍しています。昼のランチタイムは部署ごとに時間差でずらして実施していますが、フロアに500~800人集まります。ランチは毎日、1400食程度を提供しており、全体の約75%が利用している計算です。旧本社は料金先払いで提供していましたが、現本社では後払いに変更したことで従業員の滞留を防ぐコンセプトで運用しています。食堂の混雑状況を社内ポータルやオフィス各フロアのサイネージで確認でき、社食の利便性を高めています」

―旧本社の食堂と比較して、現本社の特徴は。

「旧本社でも従業員に安価なランチを日替わりで用意しており、基本的なスタイルは変わっていません。ただ、スマートミール(健康づくりに役立つ栄養バランスが取れた食事)の基準に沿ったメニューづくりを進めており、現本社の方がヘルシーメニューも多くなっています。『今日のメニュー』は各所に表示されているサイネージでも見られます。旧本社の食堂は食事だけをする場でしたが、現在は取引先などとの打ち合わせスペース、従業員の業務スペースとしても利用しています。食堂の天井には銀色に光るデザインも見られますが、(社名に由来する三重県の伊勢神宮を流れる)五十鈴川が表現されています」

―現本社では、従業員が働きやすい職場環境の整備を掲げていますが、現在の取り組み状況は。

「ワークライフバランスの点で言えば、従業員の在宅勤務やノンコアフレックス(5:00~22:00の間であれば最適な時間帯で勤務可能)などにより、柔軟に働ける制度を導入しています。コロナ禍以降、ウェブ会議も積極的に活用しており、家庭の事情なども踏まえ、どこにいても仕事ができるということで、この食堂でもリラックスしながら業務に当たれます。食堂を利用して、個人やチームで仕事に従事している人も多いです」

―自動車メーカーの本社などでは多様な人材が働いていますが、社員食堂でも食文化や健康志向に対応していますか。

「いすゞ本社の場合、タイビジネスに長年取り組んでいることもあり、人財の交流も多く、食堂でタイ料理を提供するケースもあります。海外の関連会社から多数のゲストも年間を通じて本社を訪問しますので、食事を楽しんでいる人も目立ちます。人それぞれ好みがあるため、食堂の設備やサービス、料金などアンケートを取って従業員から声を集め、調味料などをはじめとして健康面で随時工夫を施しています」

―現本社は2023年、米国・健康建築性能評価制度WELL Building Standard(WELL認証)で、最高ランクの「プラチナ」レベルを取得しました。

「WELL認証は、従業員が心身ともに健康で働くことができるオフィス空間かどうかを評価する国際的な認証制度です。4つの認証レベル(プラチナ、ゴールド、シルバー、ブロンズ)で格付けされますが、国内の自動車メーカーとして初めて認証を取得、オフィス空間として高く評価されました。食堂も含めた認証を取った企業は少ないと聞いています」

―食堂内は、従業員と幹部らとの「交流の場」にもなっているそうですが。

「風通しのよい職場を目指し、マネジメント層が現場で働く社員の声を聞き、対話したいという背景があります。例えば、部門ごとに『タウンホールミーティング』という会合を開催しており、プロジェクターも使い、各部門トップが部下とここに集まって直接コミュニケーションを取っています。さらに、定期的に役員クラスとのランチ会を設け、役員1人に対して社員4~5人が定期的に少人数で話し合う機会も年に2回くらいあります。公募制で職位にかかわらず、全く業務で関わることがない、交わることがない社員同士が集まってくる場にもなっています」

関連リンク