- 2025/08/22

- JAMAGAZINE, トラック, 思い出の一台, 旧車, 歴史

広報が選ぶ思い出の一台⑩「マツダT2000」(マツダ)

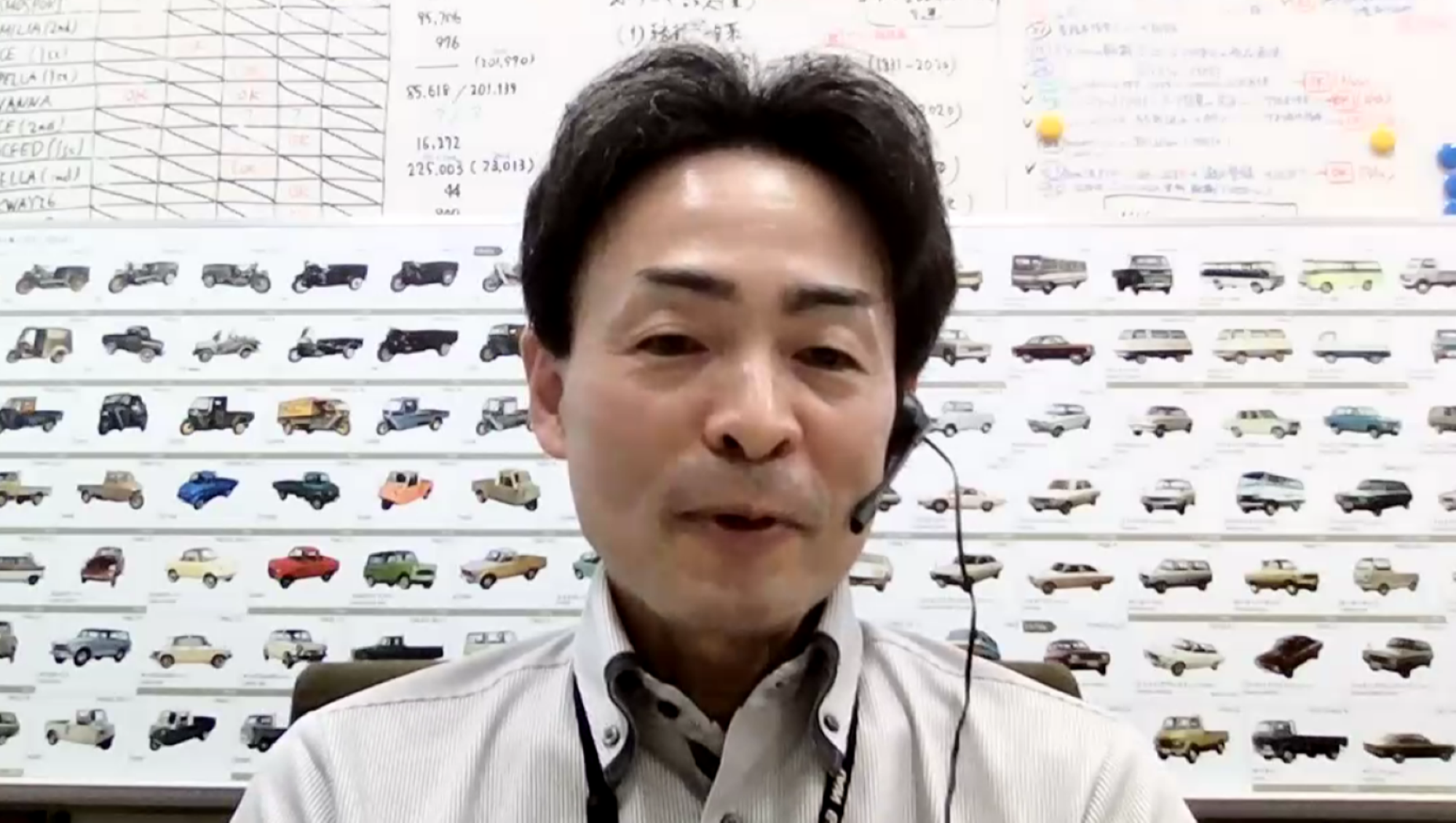

JAMAブログを監修する各メーカー広報担当者が、クルマやバイクを好きになった、もしくは自動車業界に進もうと思ったきっかけとなった、あるいは業務で携わった「思い出の1台」をピックアップして熱く語ります。第10回は、マツダの温品貴幸さんです。思い出の1台は、子どものころに大ファンになった 三輪トラック「マツダT2000」です。今回は広島と東京をオンラインで結び、インタビューさせていただきました。

―マツダT2000を紹介してください

「1962年に発売された2トン積みクラスの小型三輪トラックです。戦前の時代から30年以上にもわたるマツダの三輪トラック史の中で、最後発となったモデルです。タイヤが1つ少ないことを除けば、動力性能や積載性、装備品のレベルも当時の小型四輪トラックに引けを取らないほど充実していました。荷台だけで4メートル以上の長さを持つ機種もありながら、小回りが利く特性があり、材木商や鉄鋼業の方々を中心に根強い支持を受け、1970年代中盤まで生産が続けられました」

―選んだ理由については

「小学生時代の〝ヒーロー〟だったからです。1970年代の後半、いわゆる“スーパーカーブーム”を背景に、幼少期からのクルマ好きがさらに加速していた時期の話です。街を走っていたごく普通の日本車とは明らかに一線を画す、スーパーカーたちの近未来的なカッコいいデザインに当時の子どもたちは目を奪われたものでした。そのブームが去った後、次に私が興味を持ったクルマが50~60年代に生産され、個性豊かなデザインを持つ古い日本車、いわゆる『旧車』でした。いつしか街の風景の中に必死にその姿を探し求め、片っ端からカメラに収めていくようになります。小学校の高学年から中学生にかけてが最も精力的な活動期間で、近隣の市町村は自転車に乗って自ら探し回る一方、週末には父親の『ファミリアバン』で地元の山口県内の主要道路沿いのドライブに連れ出してもらい、助手席から沿道にたたずむ旧車を見つけるたびにその場で停車してもらい、私が写真を撮りに行くという『目的地のないロングドライブ』を毎週のように繰り広げることになりました」

―三輪トラックの魅力を教えてください

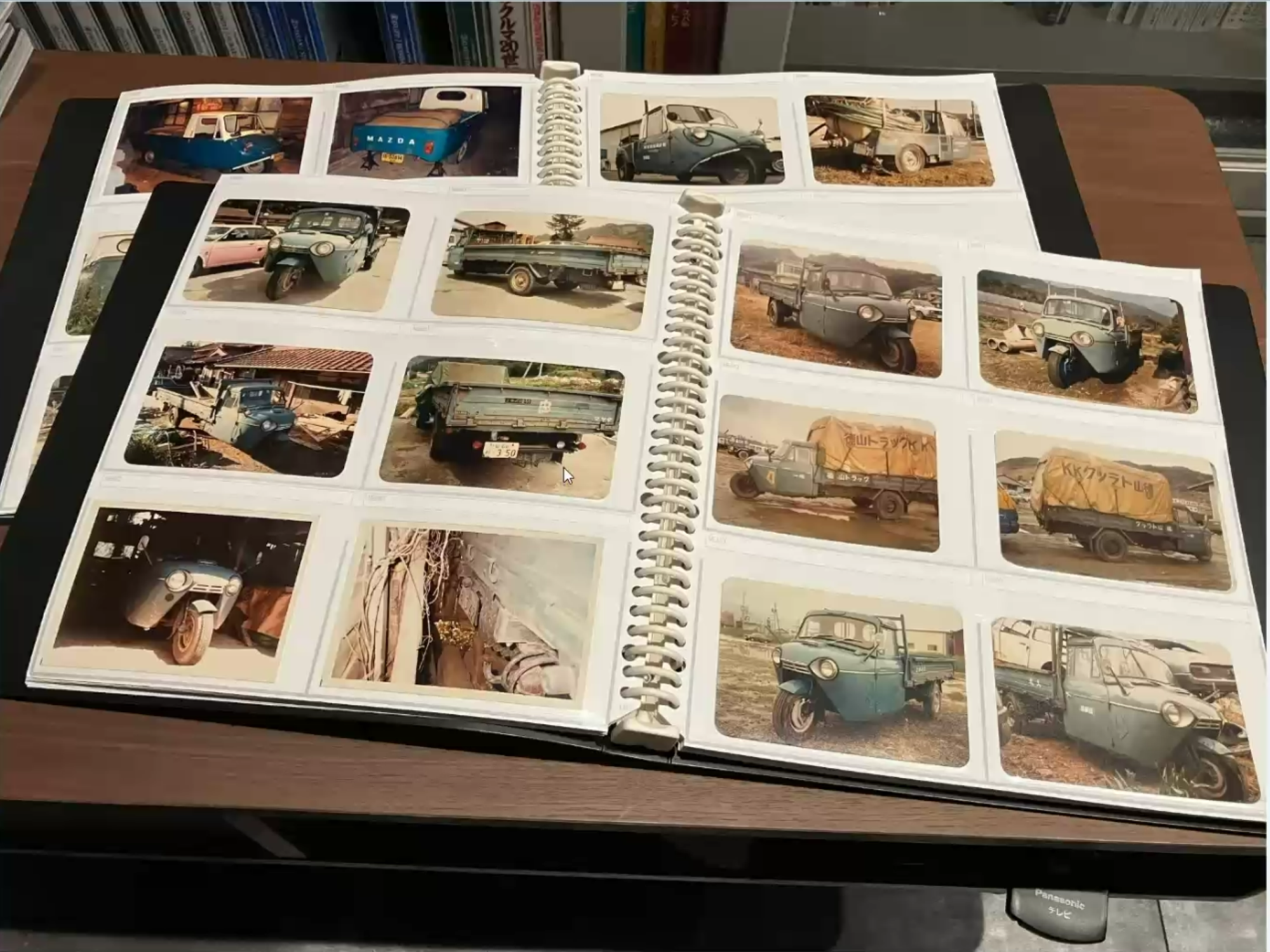

「当時興味を持っていた国産旧車の中でも、ひと際強いインパクトを放っていましたね。前輪が1つしかなく、奇怪な顔立ちをしていながらどこか愛嬌があって、子ども心に親近感がわきました。山口は広島に近いという土地柄もあり、遭遇する三輪トラックはほぼマツダ車で、なかでもT2000が最多でした。父との『旧車探しのドライブ』もいつしか『三輪トラック探しのドライブ』の様相を呈するようになりました。数年間にわたって県内の主要幹線道をくまなく巡り、ナンバーの付いた三輪トラックの現役稼働車を数十台撮影できました。ただ、トータルで撮影した約100台の三輪トラックの過半数はすでに役目を終えた廃車体だったのも事実です。だから、現役のT2000に巡り会えた時の感激は、各車ごとに今でもハッキリ覚えています」

―マツダに入社した経緯は

「このような旧車趣味を通じてマツダブランドに好意を抱いていたことに加え、東京での大学時代に国内耐久レースを観戦したのをきっかけに、独自技術のロータリーエンジンで世界に挑み続けるマツダの姿勢や強烈な存在感にハートを打ち抜かれ、大のファンとしてサーキットやTVで懸命にマツダのマシンを応援するようになったのです。そこで、子ども時代から大学時代まで充実したマツダファン人生を送ることができた恩返しとして、今度はマツダ社員の立場から、自分のようなコアなマツダファンをつくるのが使命だと考え、迷いもなくマツダに入社しました。実はその思いは32年経った現在も全く変わっていません」

―愛車は当然、マツダ車でしょうか

「自己名義での所有車はこれまで15台で、もちろん全てマツダ車です。私はかねがね『愛車はクルマ好きの自分を表現するキャンバス』と考えており、基本的には個性や存在感を重視して選んでいます。ジャンルでいえばスペシャリティカーやスポーツカーが中心で、ボディーカラーでいえばそのクルマのイメージカラーか逆にレアで個性的なカラー、さらには、マツダにしかない固有技術を搭載したクルマ(ロータリー車、SKYACTIVエンジン車など)を好んで選び、勝手に〝マツダの広告塔〟を自認しています」

―マツダでの具体的な仕事内容は

「マツダには熱い思いを持って1993年に入社し、最初は生産技術の部署に配属されました。暫くプレス金型の設計に従事していましたが、残念ながらマツダファンと直接触れ合える職場ではありませんでした。このため、2000年に開発部門に異動し、新型車の開発主査のアシスタントとして、『アテンザ』や『トリビュート』など様々な車種のクルマづくりのお手伝いをしてきました。ただ、旧車や歴史といった自分の得意領域を存分に生かしたいという思いは強く、コアなマツダファンをつくるという夢も諦めきれず、2009年に現在の広報部門に異動しました。やっと初志を貫徹できる部署に辿り着けたわけで、度重なる異動の希望を叶えてくれた歴代の上司への感謝を胸に、それ以降一貫して社史・アーカイブ領域を担当しています」

―これまでの体験が広報の仕事に生かされましたか

「当社の自動車産業見学施設である『マツダミュージアム』(広島本社内)をリニューアルするたびに、歴史の監修に携わってきました。初回はまだ開発部門にいた2005年で、人伝で「社内に詳しいヤツがいる」と声をかけてもらい、本業よりもモチベーションが上がったのを覚えています。この時は歴代マツダ車の新たな展示ラインナップ(全20台)を提案しました。愛しのT2000を初めてミュージアムのひな壇に上げることに成功したのがこの時です(冒頭の写真はその時のもの)。2回目が創立100周年のリニューアル時で、2020年から2021年にかけて、歴史展示ゾーンの全体監修を担当し、展示車両の再選定をはじめ、歴史展示ゾーンの区分設定、各所の歴史解説文の原稿作成や写真の選定までトータルで関わることができました」

―2022年発行の「マツダ百年史」の編さん活動にも取り組まれました

「100周年を迎える2020年の4年ほど前に企画をまとめてスタートを切りましたが、編さん活動には6年の歳月をかける結果となりました。中身を満足できるものにしようと最後まで入念に時間をかけたからです。百年史全体(冊子3冊で構成)の取りまとめの責任を負う傍ら、資料編にあたる『図鑑編』では小学生時代からの三輪トラック研究の成果と、マツダ広報が所有する公式資料・情報をフル活用し、歴代のマツダ三輪トラックを6ページにわたって全解説するコアなパートを作り上げました。このページに関しては企画から構成検討、原稿作成、掲載写真の発掘・選定など全てを担当したことになります」

―現在、ご自身が力を入れて進めていることは

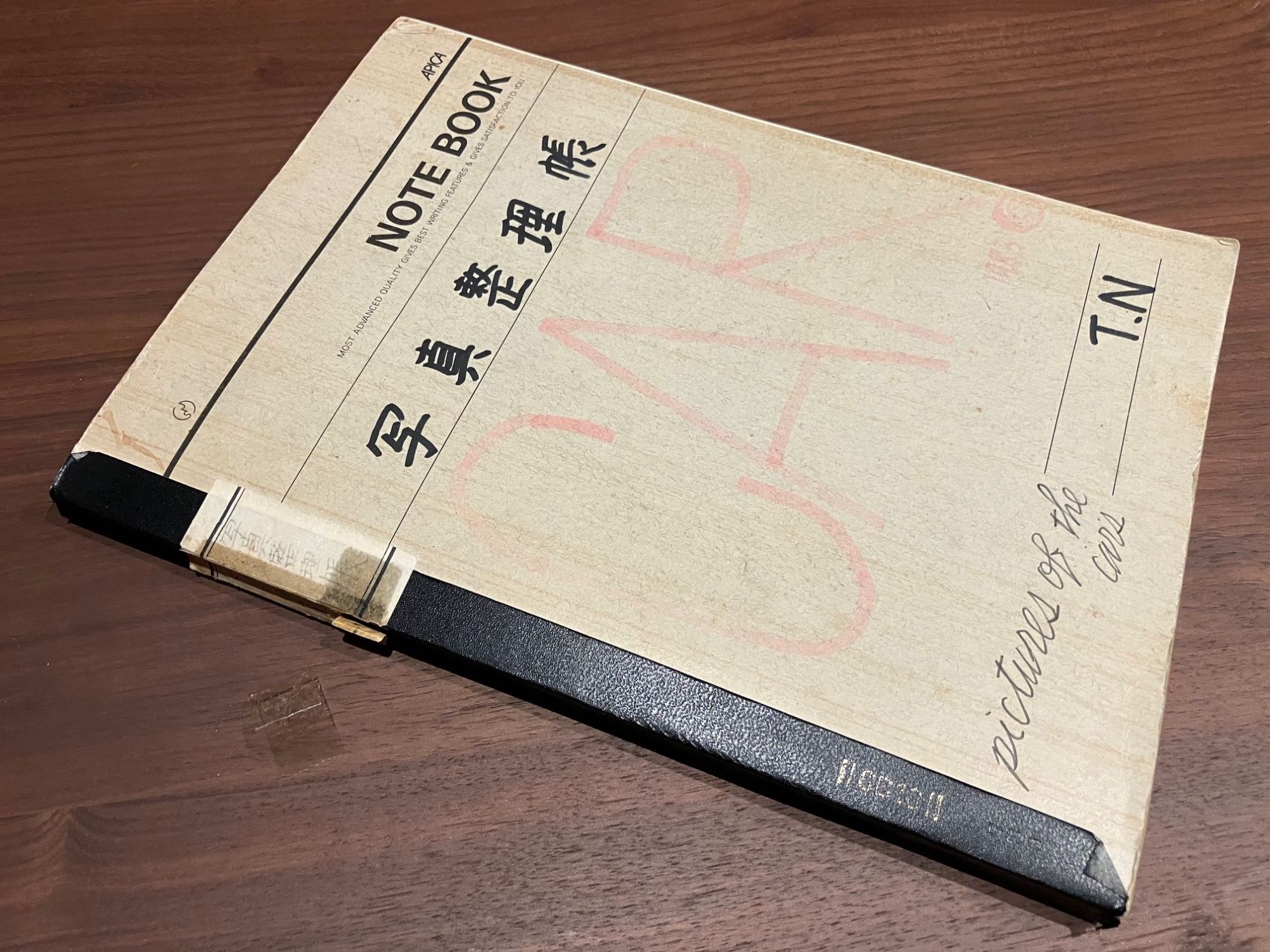

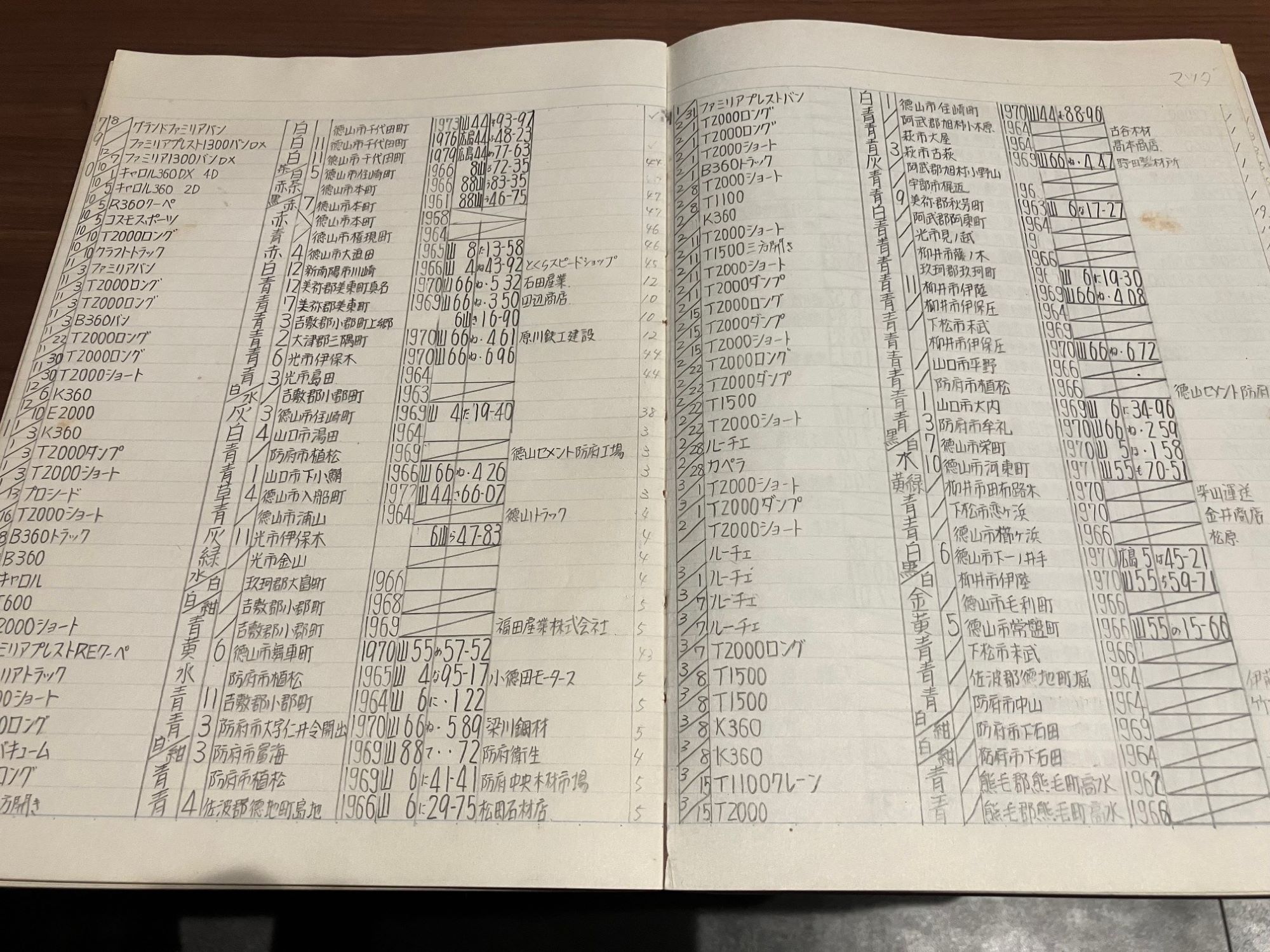

「一言でいえば社史のアーカイブです。会社創立からの105年分の資料を収集・整理・分析し、それらを社員が誰でもいつでもタイムリーに利用できるよう、データベースや資料庫などで保管する仕組みづくりを推進しています。実をいうと、私が旧車の撮影を始めた1978年ごろから、撮影した車両の『車名/グレード/年式/撮影場所』をメーカー問わずノートに記録しており、掲載台数は中学生の時点で1,000台を超えました。インターネットもない時代でしたし、各撮影車の『年式』判断に正確を期すため、小遣いをためて自動車図鑑を購入したり、大学時代には当時東京・大手町にあった自工会図書館に通って、古い『自動車ガイドブック』の国産新型車一覧紹介ページを各年分コピーしたりしました。これらを年式特定のための貴重な参考資料とし、写真に写った外装部分の細かな仕様を資料と照合しながら、1台1台解明、整理していき、慎重に『鑑定作業』を行っていたのです。その経験が今、リアルに仕事に生かされていると感じます。地道かつ根気のいる資料収集や整理、そしてさまざまな観点から年代や価値を分析していく作業は現在、自ら提案して進めているマツダの『企業(コーポレート)アーカイブ』の取り組みにダイレクトにつながっています。社史編さんなどを経験した人間だからこそ、次の世代の人間に歴史やそれを裏付けるエビデンスの数々を正確に伝えていくのも自分の使命だと思っています」

関連リンク