- 2025/09/10

- ジャパンモビリティショー, モーターショー, 記者会見

開幕まであと50日!Japan Mobility Show 2025 チケット&主催者プログラム最新情報!

自工会は9月10日、「Japan Mobility Show 2025」(ジャパンモビリティショー:東京モーターショーから改称、会期:10月30日〜11月9日 場所:東京ビッグサイト)の前売券発売を機に、報道向けに企画概要の進捗状況などを発表する説明会を実施しました。本日、販売を開始したチケットの詳細はもちろん、主催者プログラムの情報を最新アップデート。また今回初の試みとして行った第二部では、自工会会員企業の担当者によるメーカーブースのコンセプト説明も行われました。10月30日の開幕まであと50日、着々と準備が進んでいます。

説明会アーカイブ

■モビリティショー委員会 委員長 貝原 典也(本田技研工業 代表執行役副社長)

モビリティショー委員会 委員長 貝原 典也(本田技研工業 代表執行役副社長)

本日9月10日は、Japan Mobility Show 2025の開幕まで、残りちょうど50日となりました。前回の説明会から様々な企画の準備を進めてまいりましたので、当日に向けて、沢山のご期待にお応えできればと思っております。

前回の説明会では、FUTURE(フューチャー) 、CULTURE(カルチャー)、CREATION(クリエーション)の3本の柱を中心に23年ショーで好評だった、未来の「展示・体験」に加え、過去・現在の「展示・体験」へも注力することで、乗り物好きな人も、未来の暮らしや姿を、夢見ることが好きな人も、大人も、子どもも、まだあまり興味を持てていない方も、多くの方にとってワクワクいただけるイベントにしたいと発表いたしました。本日は、より具体的に各プログラムについてご説明いたします。

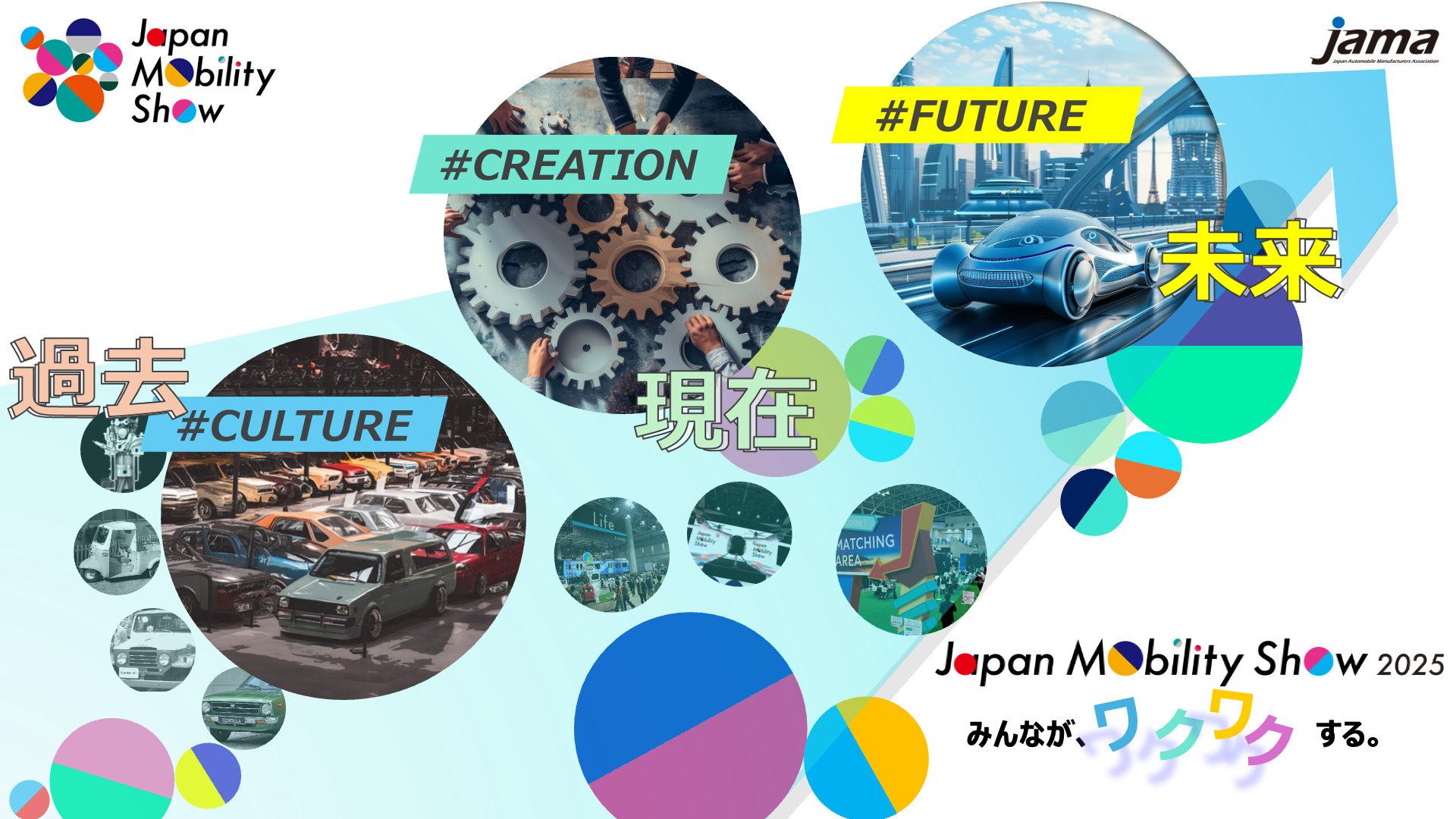

はじめに、カルチャープログラムです。モビリティは、単なる移動手段ではなく、時に、人々の心を震わせ、暮らしの記憶や価値観を形づくってまいりました。モビショーでは、その魅力をじっくりと体感いただける「Mobility Culture Program(モビリティカルチャープログラム)」を展開いたします。歴史を刻んだ名車の存在感、エンジンの鼓動が放つライブ感、クルマやバイクを愛する人々の情熱、そして未来へつながる最新技術、それらが、交差することで紡ぎ出されるモビリティの本質的な魅力に、改めて心惹かれる体験をお届けします。

まずは、今回新たに実施する「モビリティカルチャー展示」です。戦後から、高度経済成長期やバブル期など、それぞれの時代に築かれた文化の中で、一際輝いていたあの名車たちが、モビショーで蘇ります。そんな名車たちが、人々の暮らしや価値観と、いかに交差してきたかを、紐解く企画です。ここからは、車両の一部と、それぞれの時代で果たしてきた役割をご紹介します。

例えば、戦後。生活や経済が混乱する中、ガソリン流通統制や、オイルショック、排ガス規制など外部要因への対応も求められた時代です。そんな中、⽇本の技術を結集させて進化した1つがクルマやバイクでした。モビショーでは、そうした戦後復興の時代に登場した、創意に富み、”豊かさの夢”をカタチにした、クルマやバイク、技術で世界に挑んだモビリティたちにお目にかかれます。

続いて、高度経済成長の余韻のなかでは、欧米文化やアウトドアなどが取り入れられ、一様な豊かさから、自分らしさへの追求へと、シフトしていきました。同時期に誕生したクルマやバイクは、当時の世界初を併せ持ち、ファンの心を捉え、人々のライフスタイルの変化を、予兆させました。今回、そうしたモビリティの歴史のなかでも、重要なモデルたちが揃います。

1970年代には、レースで培われ、実績を上げていった速さの技術は、市販車へも続々還元されました。速さが、単なる性能ではなく、挑戦や革新、感性の象徴として捉えられ、定着していった時代でもあります。その影響を受けた、1980〜90年代のモビリティは、憧れや、冒険心を映す存在となり、“乗る” だけでなく “語られる” “憧れる” 存在へと進化していきました。モビショーでは、走りを追求し、レースで輝かしい成績を収めたモビリティたちが登場し、当時を知る人も、知らない人も、現役時代の走りや、その背景にある、社会の活力を感じていただけると感じております。

まだまだございます。1980年といえば、シティポップ、カルチャー誌が若者を刺激し、ファッション・音楽・ストリート文化が交差した時代です。そして、90年代の、バブル景気に沸いた時代へと引き継がれ、モビリティも “ライフスタイル”を表現する存在へとなりました。多くの若者のニーズを捉え、話題になったモビリティたちを通して、当時の情景を感じ取っていただけるのではないでしょうか。

ご紹介しました屋内展示に加え、屋外会場では、乗り物の魅⼒をさらに深く味わえる多彩なコンテンツを展開します。次世代燃料の可能性を感じられる「Next generation Fuel Car Show」(ネクスト ジェネレーション フューエル カー ショー)や悪路を巧みに走る 「SUV」など、様々なモビリティのパフォーマンスを、目で、耳で、肌で感じていただけます。

もちろん、四輪だけではなく、二輪のショーランも実施いたします。国内メーカー4社が合同で行う、デモンストレーションをはじめ、トライアルバイクショーなど、モータースポーツファンだけでなく、普段サーキットに足を運ぶことがない方にも、二輪モータースポーツの魅力を五感で感じていただきたいと思います。

また、日本のモビリティが持つ多様性や機能性、革新性を感じていただけるような暮らしを支える 「はたらくモビリティ」 の展示も行います。みなさんの身近で、暮らしを支えているモビリティから、普段あまり見ることができない貴重なモビリティも登場予定です。はたらくクルマが好きなお子さまは勿論、大人が見ても、ワクワクして楽しんでいただける内容になっています。

他にも、先進技術を利用して、ドライバーの安全運転を支援するシステムを搭載した、先進安全自動車の公道試乗もご用意いたします。日本メーカーや海外メーカーまで、様々なモデルに参加いただけますので、ぜひ会場でご体験ください。

カルチャープログラムは、モビリティだけが主役ではありません。これらのモビリティを、愛してくださっているファンの皆さまが集まり、新しい仲間に出会える機会もお作りいたします。「ランドクルーザー」や「デリカ」のファンミーティング、長く愛されるメグロのイベント、女性オーナー限定のカーミーティングとして話題の「ガールズカーコレクション」。もちろん、モータースポーツイベントも実施する予定です。

世代を超え、共に、懐かしさと新しさを共有できるモビショーならではのプログラムを通して、ご来場いただいた方々に、新たなワクワクを見つけていただきたいと思います。

過去・現在に続き、フューチャープログラムをご紹介いたします。「Tokyo Future Tour 2035(東京フューチャーツアーニーマルサンゴ―)」では、遠いようで意外とすぐやってくる、10年後の技術や変化を未来の住人になった気持ちで、「感じ」、「知って」 いただきたいと思います。未来は、自分たちで創り出せるんじゃないか、そんな感覚をお持ち帰りいただけるプログラムです。本日は、登場するモビリティと体験の一部をご紹介したいと思います。

これまでの10年で、デジタル化が進み、AIの利用が一般的になりました。同時に、リモートワークなどの、生活様式や価値観も浸透し、移動の概念も変わりつつあります。

これからの10年という時間軸も決して他人事ではなく、一歩一歩、皆さんのアイデアや選択により創られていくものです。「未来は自分で創れる」、ということを感じ取っていただければと思います。

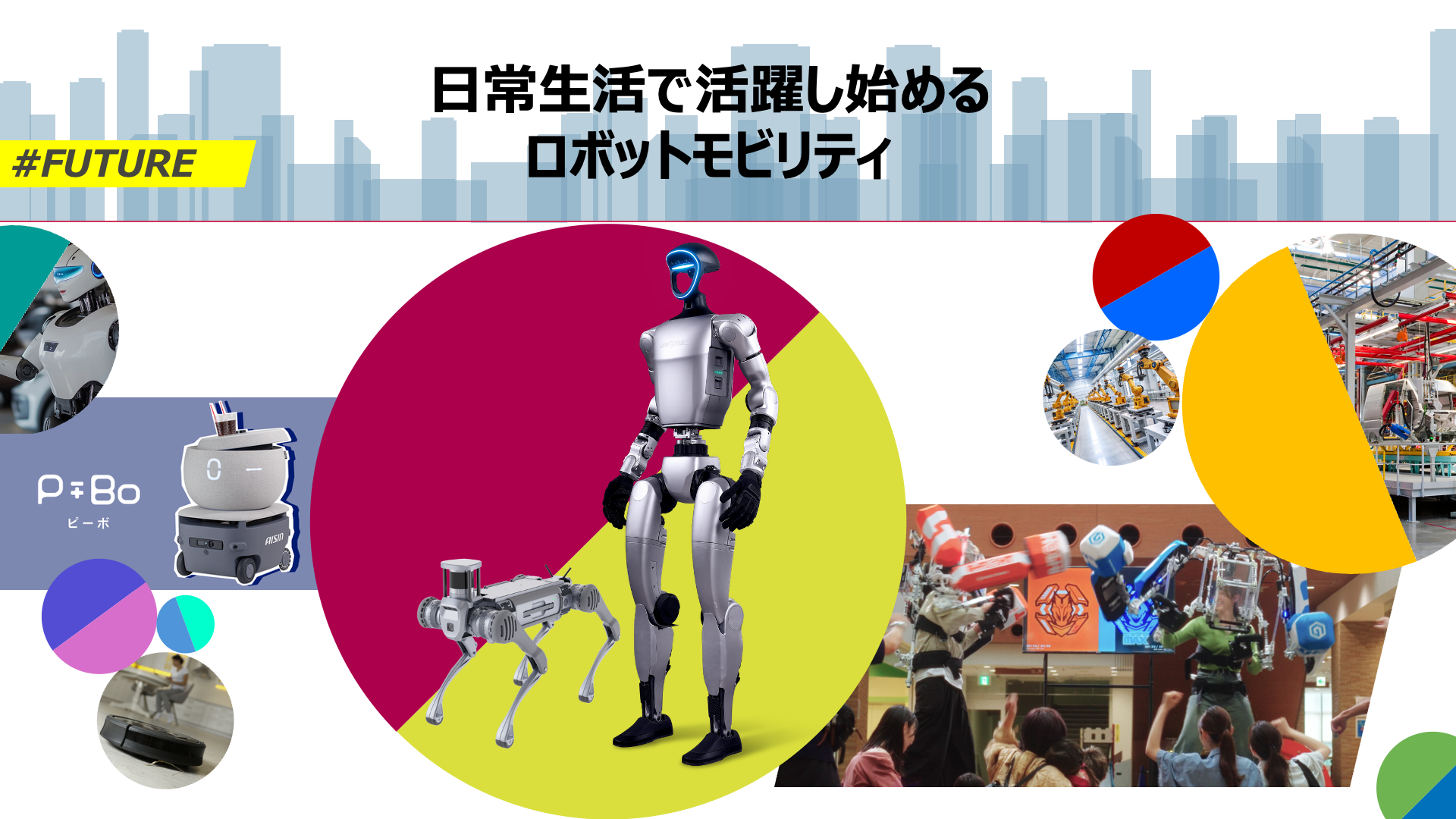

ツアー会場に入って最初に登場するのは、未来では日常⽣活を共にして、活躍しているロボットなどです。⼈型ロボットや、四⾜歩⾏ロボット、⾃⽴配送ロボットが登場します。ただ、展⽰を⾒ていただくのではありません。ロボットモビリティたちは、同期し、皆さまをお迎えするパフォーマンスを行います。きっと、未来でのロボットとの生活や、今後のロボットの進化を、感じていただけることでしょう。

また、10年後には日常となる、様々な移動体験もご用意しました。空飛ぶクルマ「SKYDRIVE」の搭乗体験で空の移動を身近に感じていただけるほか、海のモビリティも登場予定です。

足を進めていただくと、モビリティが進化することで変わる、10年後の「街」や「道」の姿、モビリティによってもたらされる、⾃然との共⽣を感じていただける空間が広がります。様々なアイデアがカタチになっていく様子と共に、10年後には、もっとあたりまえになっているかもしれないパーソナルモビリティを多数ご用意し、実際に乗りながら、未来の「街」や「道」を体感いただけます。

他にも、⼈の移動だけでなく、データや通信、モノ自体が移動することで、新しい⽣活インフラが生まれます。飛行運搬や移動型オフィス、可動式データセンターまで未来では当たり前になっている、生活の裏側もお見せできればと思います。

さらに奥へお進みいただくと、モノづくりの可能性を、直に感じていただける空間が広がります。モビリティ⾃体の作り⽅や、製造⼯程がどんどん進化しており、上部のデザインユニットをご⾃⾝のアイデア次第で変幻⾃在に再構成できるプラットフォーム型モビリティや、大人の本気や技術の進化で実現した⼀つの象徴として、トヨタ・ホンダの、それぞれのプロジェクトで⽣み出された、「トヨタミライドン」 「ホンダコライドン」 も展示予定です。

そんな一連のツアー体験を通して、ぜひ、皆さまにはアイディアを膨らませていただければと考えております。ただ頭で、アイデアを巡らすだけでなく、本企画で得たインスピレーションを元に未来のモビリティーがつくれる体験も提供いたします。乗り物好きな方だけではなく、新しい世界を体感したい方にも、ワクワクをお届けいたします。

こうしたTokyo Future Tours 2035 は、本日時点、150社以上の企業・団体が参加しており、来場者の皆さまと共に、未来を考え、描き、語り合うイベントです。この企画を通じて、来場者の皆さまに「未来は自分たちで創れる」 、ということを実感してもらい、新しい一歩を踏み出す、きっかけとなることを期待しています。詳しい参加企業については、後ほど資料をご覧ください。

次に、モビリティ産業の枠を拡げる、仲間づくりのプログラムです。2023年から継続して行っている「Startup Future Factory(スタートアップ フューチャー ファクトリー)」では、モビリティ産業の拡張に向けて、スタートアップ企業と共に、新しいワクワクを生み出すことを目指しています。まずはじめに、この2年間で生まれ始めた、成果についてご紹介いたします

23年ショーのピッチコンテストで、グランプリに輝いた 「NearMe(ニアミー)」だけでなく、準グランプリに輝いたGlobal Mobility Service(グローバル モビリティ サービス)とZip Infrastructure (ジップ インフラストラクチャー)も、その後活躍の場を広げており、Startup Future Factory(スタートアップ フューチャー ファクトリー)の展示プログラムに帰ってきてくれます。

受賞から2年、Startup Future Factoryと共に共創し、成長していっている、代表例としてどんなお話を伺えるか、我々も楽しみにしています。

また、昨年のJapan Mobility Show Bizweekでマッチングしたスタートアップと事業会社は、この1年での進捗を、発表してくださいます。このように、23年ショーから続く活動は、今もなお継続しており、未来のモビリティ社会の構築に向けて、共創を進めております。

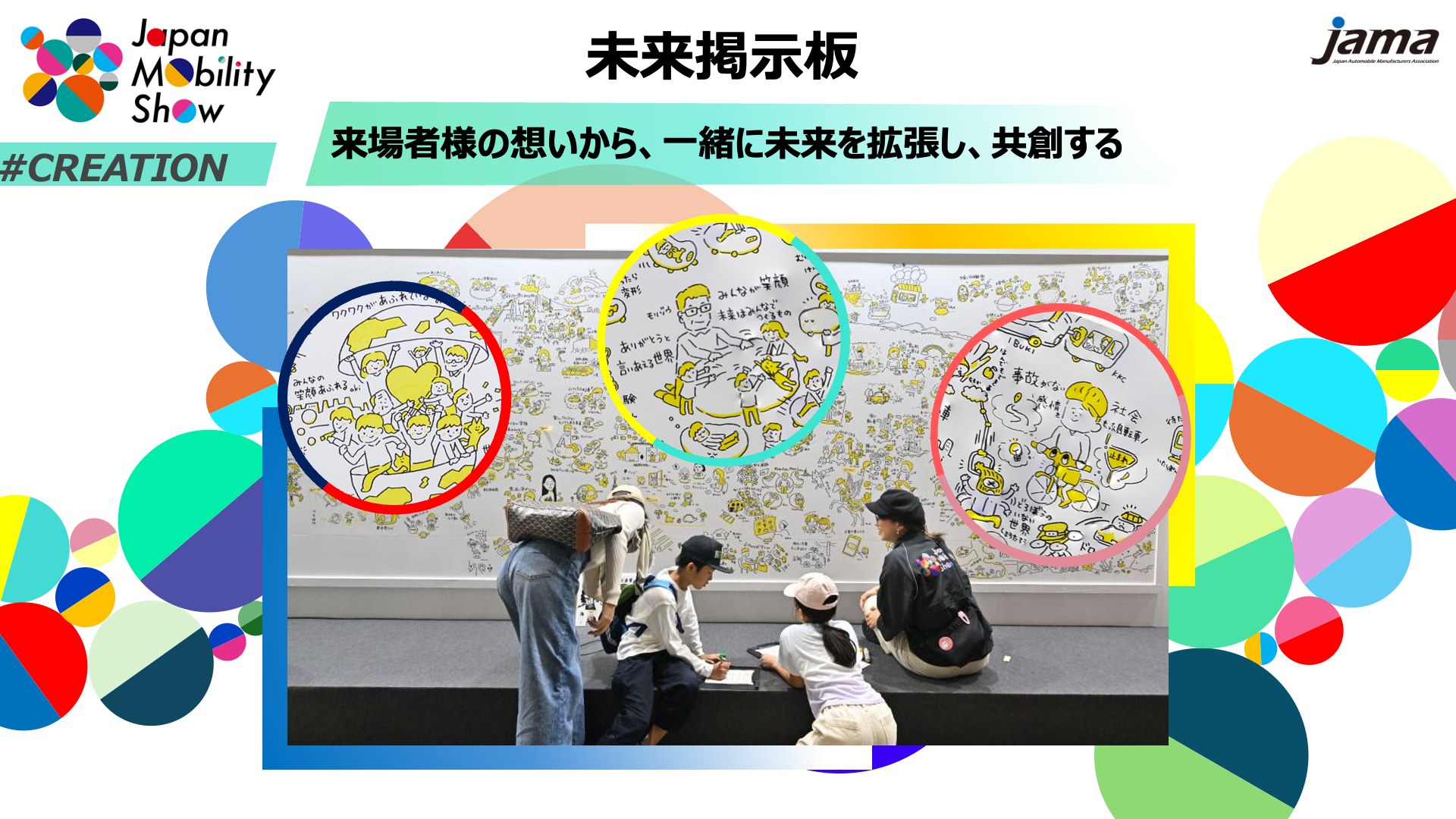

そして、来場してくださった皆さまの想いも、一緒に継続していきたいと思います。23年ショーでご好評いただいた、アーティストが来場者の想いを基に、未来のモビリティ社会を描く「未来掲示板」が、今回、パワーアップして登場します。また、前回描かれた未来の、実現に取り組んでいる、企業やモビリティのご紹介も行う予定です。

様々なプロダクトやサービス、技術シーズを有するスタートアップ企業や大学が参加するブース出展の「Exhibition Street(エキシビション ストリート)」と、予選を通過した計30社による 「Pitch Contest & Awards(ピッチコンテスト アンド アワード)」 と合わせて、現時点で延べ120社以上の参加が確定しており、前回を上回る、ビジネス共創の広がりと、盛り上がりが期待されます。具体的な出展企業や、ピッチコンテンツの決勝進出企業は、リリース添付資料をご覧ください。

また、「未来モビリティ会議」では、10月30日に行う「特別セッション」に、自工会 正副会長が登壇し、「未来はみんなでつくるもの」を合言葉に、クロストークを行います。各社トップが内に秘めている、モビリティへの「愛」や、豊かで夢のあるモビリティ社会にかける想いを、語り合います。

さらに、「モビリティの未来」などをテーマに、自工会 理事が登壇する 「ビジネスセッション」、「ウェルビーイング」 や 「おもてなし」 などと「モビリティ」 とを掛け合わせたテーマで、多くの方に、お楽しみいただき、ヒントとなる「トークセッション」 も予定しています。各セッションの詳細は、10月中旬にご紹介する予定です。

これまでご紹介したモビリティの過去・現在・未来についてのプログラム以外にも、来場者の皆さまに、お楽しみいただけるプログラムを、多数ご用意しています。「キッザニア」とのコラボレーションコンテンツである「Out of KidZania in JMS(アウト オブ キッザニア イン JMS)」では、モビリティ産業に関わる、多様なお仕事を、無料で体験できる他、日本自動車ジャーナリスト協会の、会員有志による「AJAJガイドツアー」を今年も開催します。なかなか聞くことができない、専門家視点での解説は、非常にオススメです。

いずれも、9月30日から公式アプリで予約を開始します。

他にも、「JMS グルメストリート」として 「ワクワク感」をコンセプトに、会場の各所に、約40店舗のバリエーション豊かなキッチンカーが集結します。楽しい食体験のほか、休憩場所としても、ぜひご利用ください。

また、毎回大好評で、モビショーの定番となっている 「トミカコーナー」や、今回新たにサバイバルやボンボンアカデミーとのコラボプログラムもご用意しており、ファミリーで楽しめるコンテンツも、盛りだくさんございます。

YouTubeチャンネル「ボンボンアカデミー」には、JMSオリジナル楽曲の、歌と踊りで会場を盛り上げていただき、科学漫画「サバイバル」とのコラボでは、よりモビリティを詳しく、好きになれる「特別冊子」を会場で限定配布する予定です。

このように、必ず一人ひとりが行きたいと思えるのがモビショーです。そんな想いを込めた映像を最後に御覧ください。

チケットは、本日から販売開始いたします。お得にご購入いただける、前売券や、通常より、早い時間から入場できるアーリーエントリーチケット、16時以降にお得に入場可能なアフター4チケットもご用意しております。

高校生以下は無料ですので、ぜひお気軽にご来場ください。なお、各種チケットは、提携プレイガイドでのオンライン販売と、コンビニエンスストアでの取り扱いのみとなり、会場窓口での取り扱いはございませんので、ご注意ください。

公式アプリでは9月30日より、AJAJガイドツアーや、Out of KidZaniaの事前予約ができるほか、会期中はブース紹介だけでなく、オススメコースや、ガイド機能もありますので、ぜひ、ダウンロードしてお楽しみいただければと思います。

資料

圧縮版_決定稿【JMS25】250910_チケット発売&企画詳細説明_0910_0955更新第二部

第二部では事前の盛り上げ策の一環として、一部の自工会会員企業の各社担当者によるブースコンセプトや出展に込める想いについて説明がありました(アーカイブ)。10月15日の説明会では、コンセプトや想いだけでなく、詳細な情報のアナウンスが予定されています。

自工会 モビリティショー委員会 ショー広報部会 部会長 町田 晃(マツダ株式会社)

■ギャラリー

- (左から)自工会モビリティショー委員会 ショー広報部会 部会長 町田 晃(マツダ株式会社)、自工会モビリティショー委員長 貝原 典也(本田技研工業 代表執行役副社長)、自工会次世代モビリティ領域長 田中正実

- 自工会モビリティショー委員長 貝原 典也(本田技研工業 代表執行役副社長)

- 自工会モビリティショー委員長 貝原 典也(本田技研工業 代表執行役副社長)

- 自工会次世代モビリティ領域長 田中正実

- 自工会モビリティショー委員会 ショー広報部会 部会長 町田 晃(マツダ株式会社)

- 自工会モビリティショー委員長 貝原 典也(本田技研工業 代表執行役副社長)と自工会次世代モビリティ領域長 田中正実(左)

■関連リンク

Japan Mobility Show オフィシャルウェブサイト

Japan Mobility Show 2025 チケット情報

2025/9/10 【リリース】Japan Mobility Show 2025 チケット販売開始 企画内容の一部先行公開