- 2025/09/29

- JAMAGAZINE, エネルギー, カーボンニュートラル

脱炭素化へ次世代バイオディーゼル燃料 マツダ、いすゞが体験会

8月22日、「次世代バイオディーゼル体験会~Next Gen. Bio-Diesel Trial Session~」が東京都内で開催されました。植物由来の食用油などから作るバイオ燃料を軽油と混合したバイオディーゼル燃料はカーボンニュートラル(CN)につながる液体燃料として期待されています。この体験会はバイオディーゼル燃料への理解を深め、且つその燃料を利用して、脱炭素化社会の実現に向けた取り組みがすでに市場実装されていることを紹介し、企業や自治体、法人企業に対し、バイオディーゼル燃料の利用を提案することが目的です。ディーゼルエンジン車を生産・販売するマツダ、いすゞ自動車のほか、バイオディーゼル燃料を供給するユーグレナ、燃料の輸送を手掛ける平野石油の4社が主催しました。

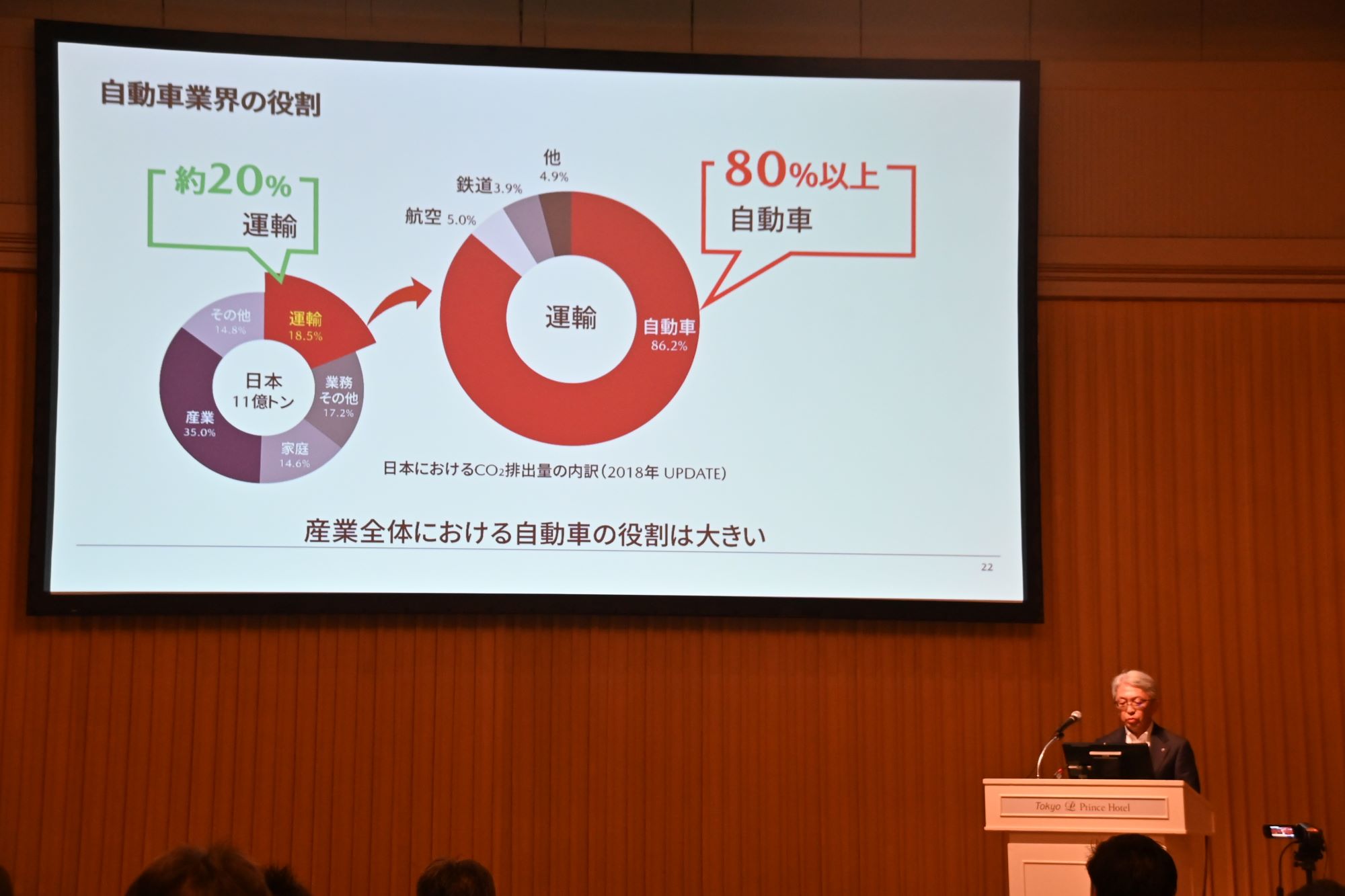

国内のCO₂排出量では、運輸部門が約2割で、このなかでも自動車が8割以上を占めています。バイオ燃料は走行時のCO₂を減らし、脱炭素化につながる液体燃料として有望視されていますが、現時点では、まだ一般には認知度が低く、コスト面でも課題を解決する必要があります。体験会では、各社が進めるバイオディーゼルによるCNへの取り組みが説明され、ディーゼル車の試乗会もありました。

マツダは、4月に三井住友銀行が社用車として有する「CX-80」のディーゼル車にバイオディーゼル燃料を使用する仕組みづくりを支援。またユーグレナは、「水素化処理植物油(HVO)」51%と軽油49%を混合した「サステオ51」のバイオ燃料を東京・大手町にある銀行本店東館に供給し、平野石油が開発したバイオ燃料の簡易給油機を使ってCX-80に給油する仕組みを立ち上げたそうです。3社が連携してバイオ燃料を社有車に利用するモデルケースを構築したことについて、法人や自治体に取り組みを紹介していました。

マツダ 小島岳二取締役専務執行役員

この体験会で利用を呼び掛けているのは、欧州で普及が本格化している植物油、廃食油などを水素化処理して精製する、HVOと呼ばれるバイオ燃料の1つです。化石燃料と比べて温室効果ガスを最大90%削減できることから、CN燃料の1つとして注目されています。

ユーグレナは、取引先に「サステオ51」などのバイオ燃料を供給。HVOが51%を超えると、国内の現行制度では燃料密度が下限値を下回って軽油引取税の対象外となり、公道を走行することができないためです。

海外に目を向けると、欧州ではHVO100%燃料を供給するサービスステーションが22年から24年の2年間で5倍にまで急増。価格が軽油とほぼ同額なこともあって普及しているそうです。

HVOは軽油と同等なパラフィン系構造をもつ性質のため、廃食油などをメタノールと反応させた「脂肪酸メチルエステル(FAME)」のように部品が腐食する可能性が限りなく低く、エンジンへの影響が小さいと言われています。

こうした状況を踏まえ、マツダは「電気自動車(EV/BEV)の技術開発のみならず、 内燃機関の効率改善とハイブリッドシステム、CN燃料を組み合わせた技術開発もライフサイクル全体を通じてCO₂排出量低減つながる」(パワートレイン開発本部エンジン性能開発部・志茂大輔首席エンジニア)として、バイオ燃料の普及に取り組んでいます。

脱炭素化に向け、EV化が難しいとされる大型車を手掛けるいすゞも、バイオ燃料の普及へ活動を本格化させています。体験会には、バイオ燃料を使ったバスも展示していました。

23年に立ち上げたグループのCN戦略を統括・推進する部門が現在、バイオ燃料など使用時の車両性能や耐久性、環境効果などを評価・検証しているとのことです。

いすゞ 古川 和成 執行役SVP 渉外担当役員

いすゞは14年、ユーグレナと次世代燃料分野で提携し、FAMEを1%混合した軽油を使って実証走行を実施。20年からはHVOに切り替え、段階的にHVO比率を引き上げて実証を行ってきました。

このバイオ燃料使用によるCO₂削減効果を検証するプロジェクトは一旦終了し、昨年からは活動の趣旨を「企業活動のCO₂削減」としてHVOを51%混合した燃料を工場の通勤バス3台に使用して実証運行中です。

いすゞは商用車の脱炭素化に向け、今後もディーゼルエンジン高効率化へ開発を継続していく方針です。

関連リンク

次世代燃料(バイオ燃料、合成燃料(e-fuel))政策について|資源エネルギー庁