- 2024/06/05

- JAMAGAZINE, その他, 今さら聞けない, 電動車

【今さら聞けない】シリーズ 「電動車」の種類編

温室効果ガス削減や経済性のため、電動車を中心としたエコカーの人気が高まっています。ひとえに「電動車」といっても、ハイブリッド車(HV/HEV)から電気自動車(EV/BEV)、燃料電池車(FCV/FCEV)まで、メーカー各社から先進技術を集めたさまざまな種類がラインアップされています。さらにHVの中でもいろいろな方式があります。6月5日の「世界環境デー」 にちなんでそれぞれの特徴を紹介しましょう。

ハイブリッドシステム

パラレルハイブリッド

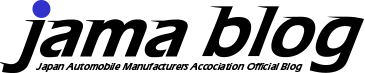

パラレルハイブリッドの仕組み

HVは基本的にガソリンなどの燃料を動力源としますが、エンジンとモーターの使い方によって、いくつかのタイプに分かれます。パラレルハイブリッドと呼ばれるシステムは、エンジンとモーターの両方を駆動に使用するシステムです。エンジンとモーターを駆動力として併用(=パラレル)することから、こう呼ばれています。エンジンが苦手な低速域はモーターのみで、モーターが苦手な高速域はエンジンのみで走行し、その中間域は、最適な比率で2つの駆動力を使用するというのが基本的なコンセプトです。エンジンは発電用としても使います。

パラレルハイブリッドの肝になるのは動力分割の方法です。さまざまな手法がありますが、「プリウス」などに搭載されているトヨタ自動車の「トヨタハイブリッドシステム」は、プラネタリーギア(遊星ギア)という特殊な機構を用いることで、高効率なエネルギーマネジメントを実現しています。本田技研工業の「e:HEV」というシステムもパラレルハイブリッドの一種です。走行用と発電用にモーターを分けるなど、独自技術によってエンジン走行とモーター走行を最適配分する仕組みとなっており、「フィット」などに搭載されています。

トヨタ「プリウス」

ホンダ「フィット」

シリーズハイブリッド

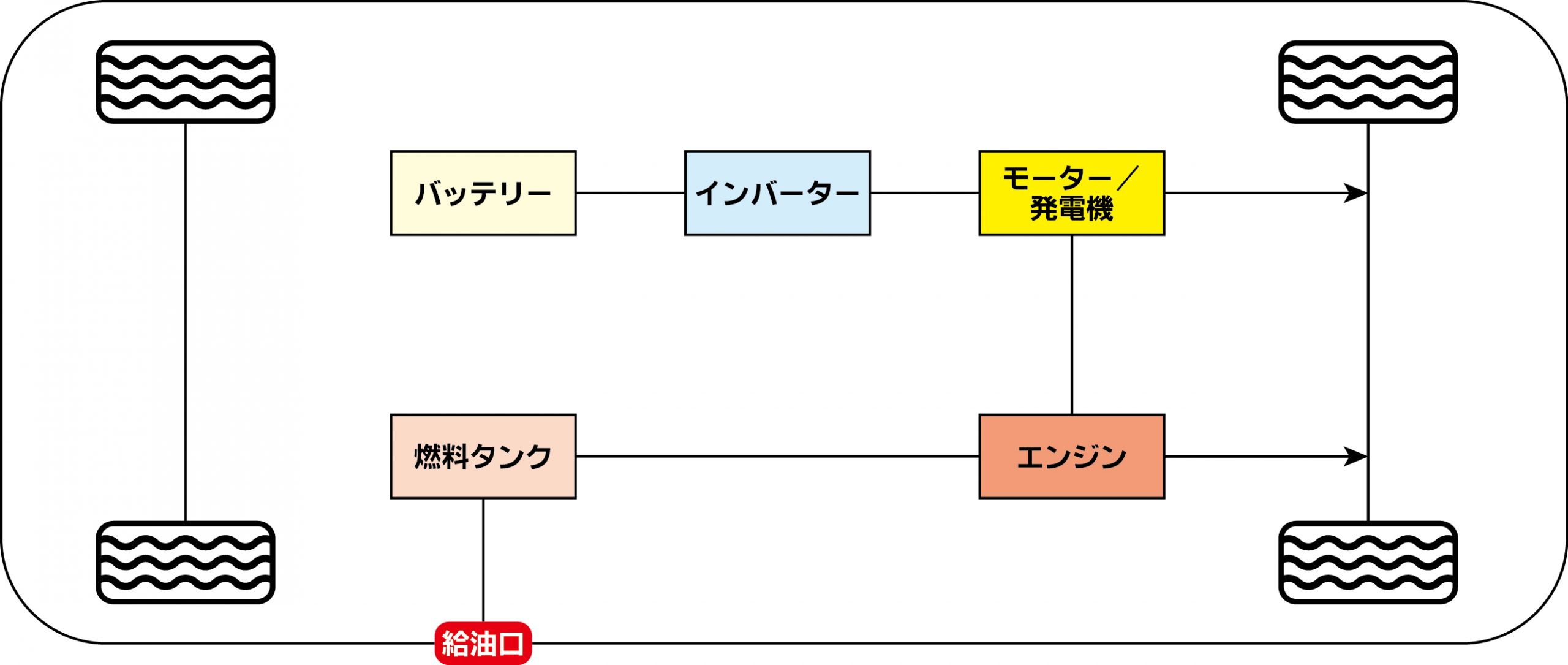

シリーズハイブリッドの仕組み

エンジンは発電のみに使うのがシリーズハイブリッドです。動力はモーターのみとなります。エンジンが発電専用となるため、EVに近いHVといえます。シリーズハイブリッドは、構造がシンプルであるためコストを抑えやすいほか、駆動をモーターに任せるため、エンジンを効率の良い回転数に絞って使用できることが利点です。

「ノート」などに搭載されている日産自動車の「e-POWER」や、ダイハツ工業「ロッキー」(トヨタ「ライズ」)の一部グレードに採用されている「 e-SMART HYBRID 」といったシステムがこれに当たります。

日産「ノート」

ダイハツ「ロッキー」

プラグインハイブリッド

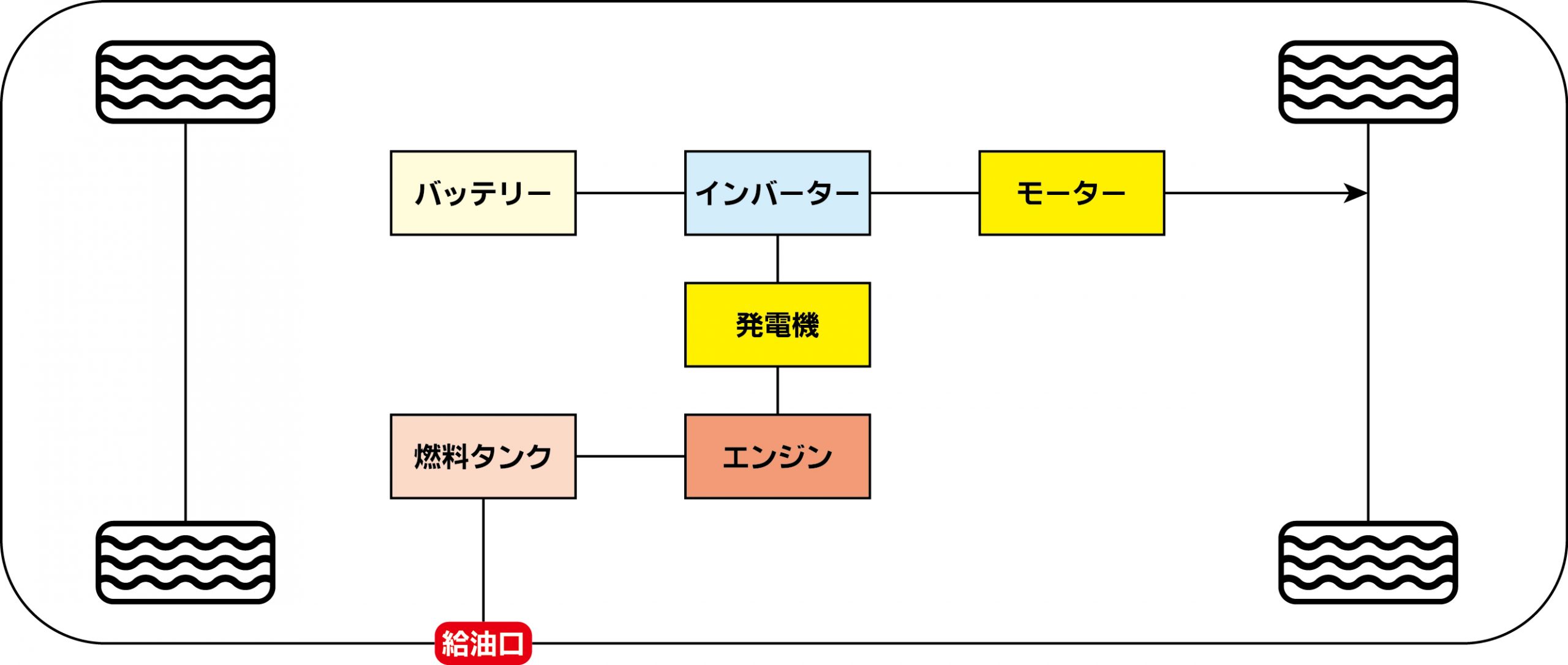

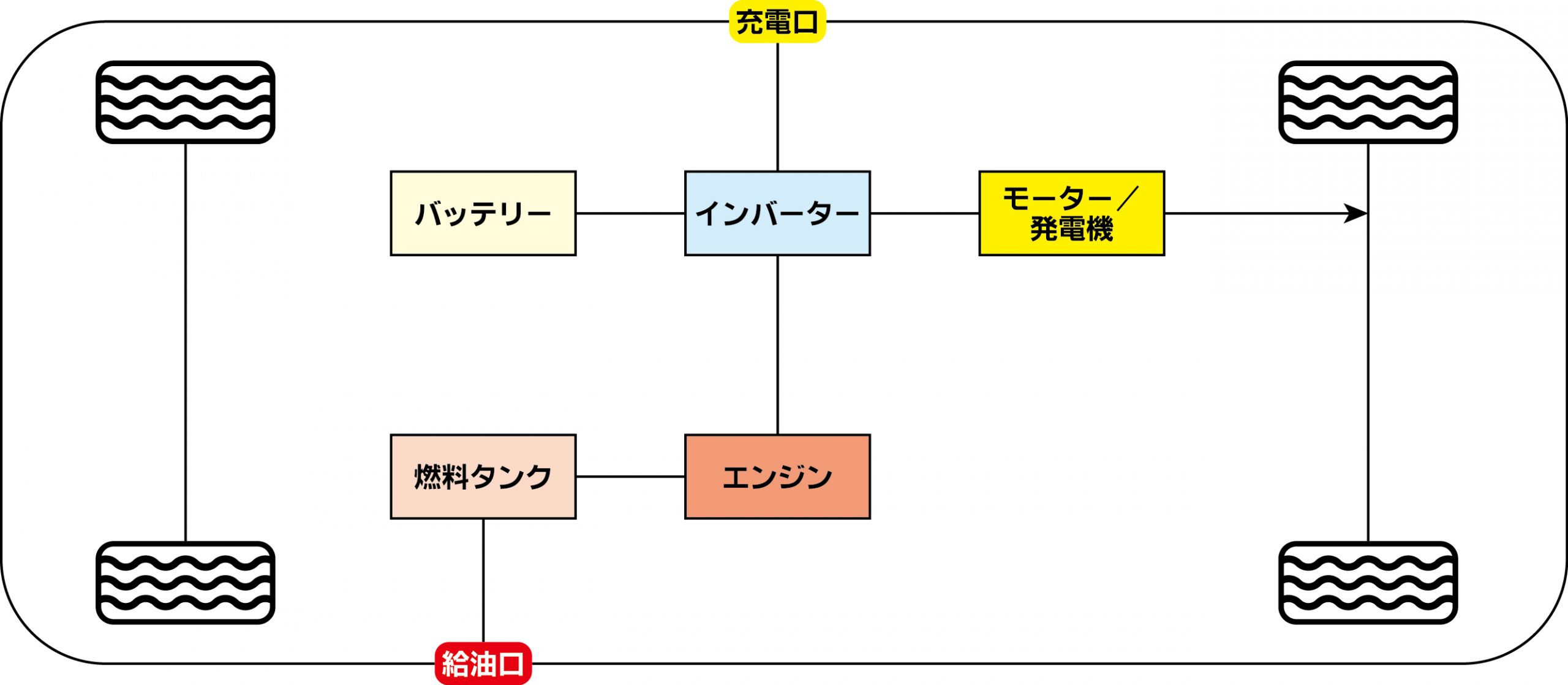

プラグインハイブリッドの仕組み

ガソリンなどの燃料に加え、外部から充電した電力も動力源に使用できるのがプラグインハイブリッド(PHV/PHEV)です。パラレルハイブリッドやシリーズハイブリッドよりも大容量のバッテリーを搭載することで、普段はEVとして使用し、充電した電気が無くなったらエンジンで走行します。

バッテリー技術の進化によって、PHEVでもEVとしての航続距離が伸びており、満充電時には100kmほど電気だけで走行できるようになっています。トヨタの「トヨタプリウスPHEV」や三菱自動車の「アウトランダーPHEV」が該当します。また、ロータリーエンジンを発電専用に使うマツダの「MX-30 Rotary EV」もシリーズ式のPHEVといえます。

三菱「アウトランダーPHEV」

マツダ「MX-30 Rotary EV」

レンジエスクテンダー

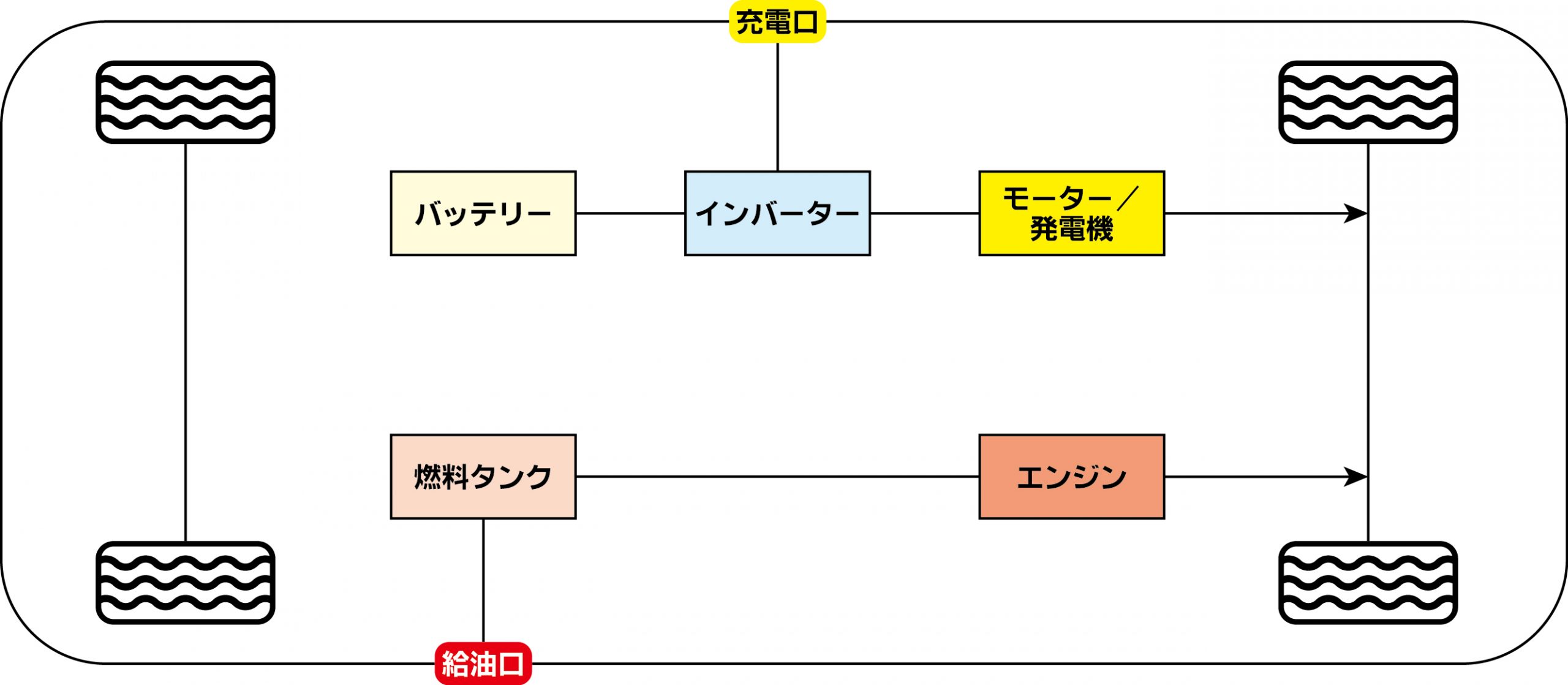

レンジエクステンダーの仕組み

EVの航続距離を延ばすために小さな発電用エンジンを備えたハイブリッドシステムのことをレンジエクステンダーといいます。動力源は燃料と外部から充電する電気で、モーターのみで駆動します。もともとEVに近いシステムですが、プラグインハイブリッドと技術コンセプトはほとんど同じです。

レンジエクステンダーの定義は国や地域によって異なりますが、仮にプラグインハイブリッドを「電動ユニットをエンジン車に搭載したシステム」とするなら、レンジエクステンダーは「EVにエンジンを搭載したシステム」といえるでしょう。マツダのMX-30 Rotary EVはシリーズ式プラグインハイブリッドですが、レンジエクステンダーに分類されることもあります。

マイルドハイブリッド

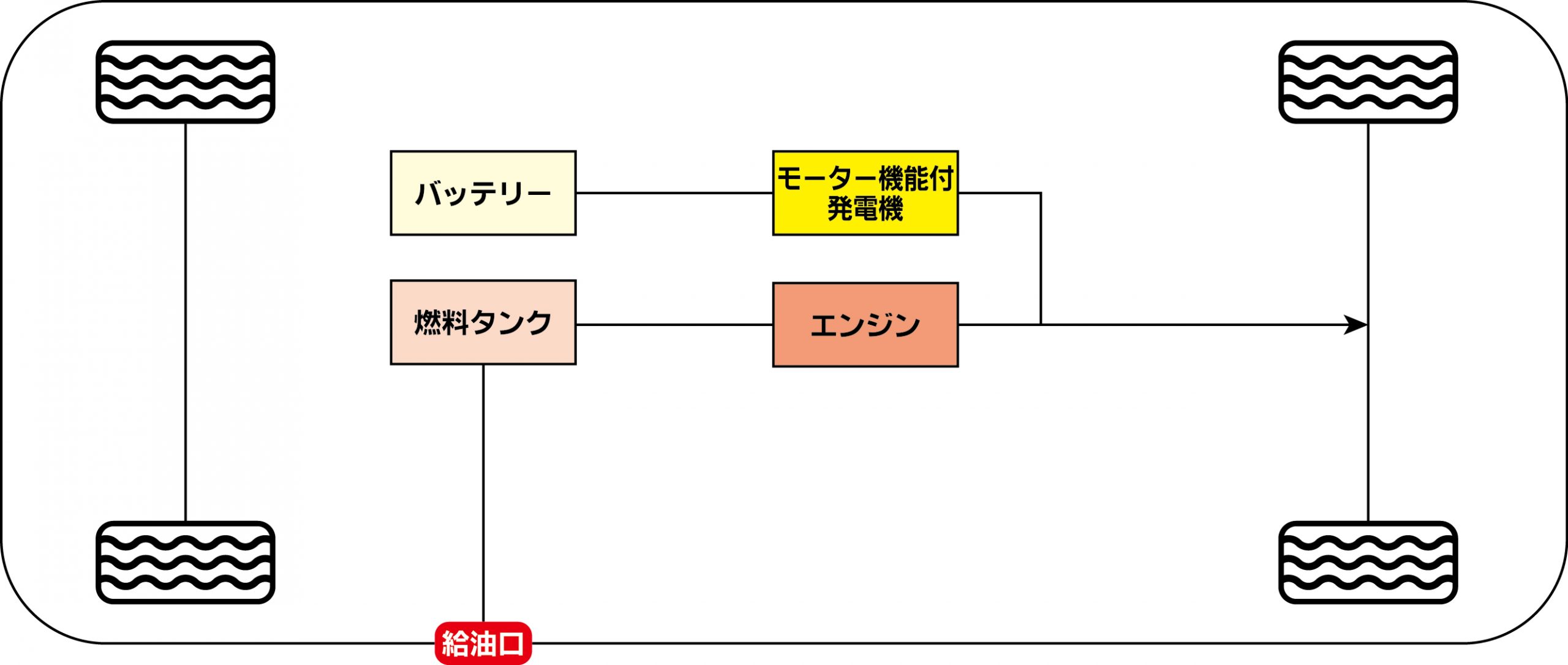

マイルドハイブリッド(48ボルトマイルドハイブリッド)の仕組み

ここまで紹介してきたハイブリッドシステムは、高電圧で電力をフルに利用するシステムですが、これとは別に、小型のバッテリーとモーター機能付き発電機を搭載し、主に発進・加速時にエンジンの動力を補助するマイルドハイブリッドというシステムもあります。低電圧のマイルドハイブリッドに対し、パラレルハイブリッドなど通常のハイブリッドシステムのことを、「ストロングハイブリッド」「フルハイブリッド」などと呼ぶこともあります。

マイルドハイブリッドは、低コストで燃費性能を向上できることが最大の利点です。日本ではSUBARUが「e-BOXER(イーボクサー)」という名称のシステムを「クロストレック」などに搭載しています。また、日本では軽自動車に幅広く採用されており、スズキの「スペーシア」、日産の「デイズ」、三菱自動車の「デリカミニ」などがあります。

SUBARU「クロストレック」

スズキ「スペーシア」

48ボルトマイルドハイブリッド

マイルドハイブリッドの中でも、電圧を48V(ボルト)に設定したものを48Vマイルドハイブリッドといいます。欧州メーカーが、低コストで厳しいCO2排出規制に対応しようと提唱したものです。48Vという電圧が選択されたのは、高電圧化によるコスト増を最低限に抑えつつ、モーターの駆動力も高めたいという狙いからです。

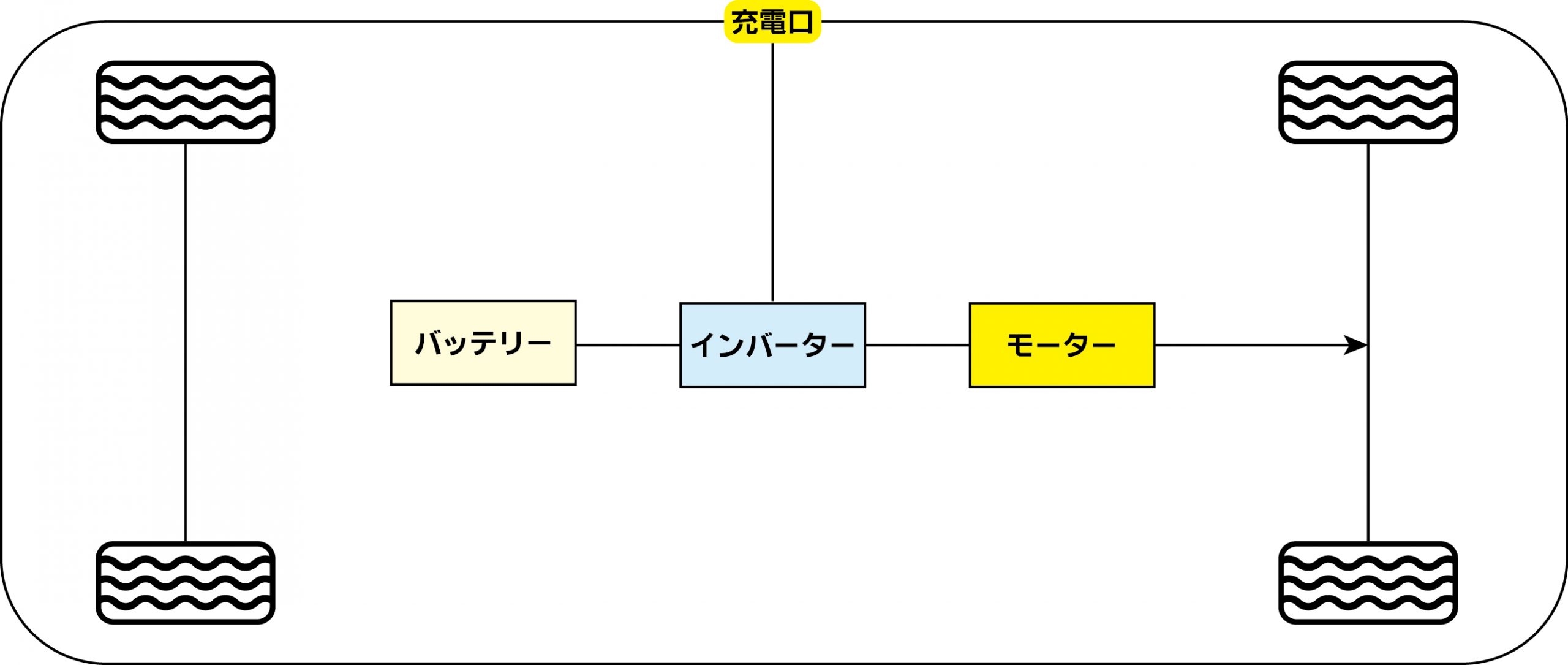

EV

内燃機関を搭載せず、電気のみを動力源とするのがEVです。走行中に温室効果ガスを排出しないため、カーボンニュートラルの実現に向けた有力な選択肢の一つです。かつては航続距離が課題でしたが、近年はバッテリーのエネルギー密度の向上などの技術発展により、日常生活では不自由なく使用できるレベルに進化しています。「日産リーフ」「日産アリア」、トヨタ「bZ4X」、スバル「ソルテラ」などのほか、「日産サクラ」、三菱「eKクロスEV」など軽自動車のEVもあります。

EVのコア部品となるバッテリーを巡っては、固体電解質を使用することで性能を大幅に高めた全固体電池(ASSB)の開発も進んでおり、今後さらなるブレークスルーにも注目されます。

「日産アリア」

トヨタ「bZ4X」

スバル「ソルテラ」

「日産サクラ」

三菱自「eKクロスEV」

FCV

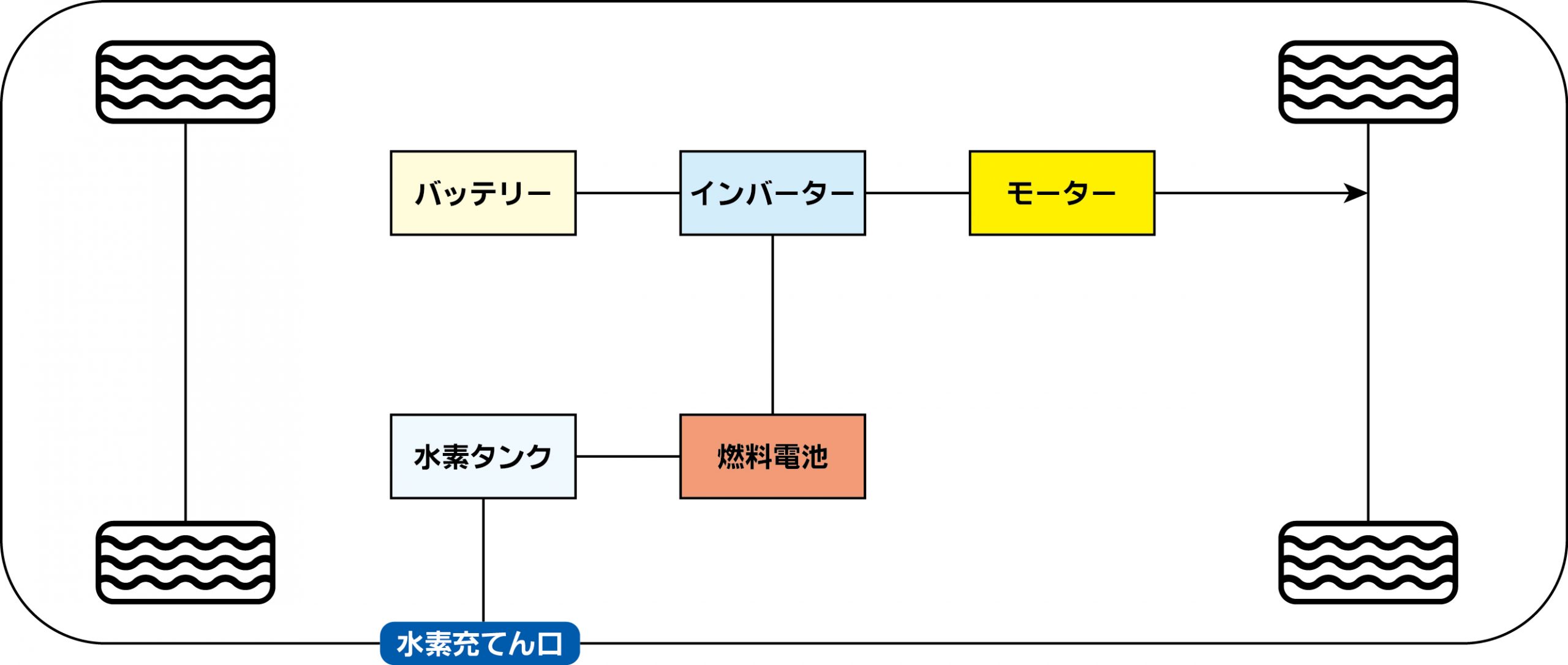

外部から充填した水素を車内で電気に変えて走行するのがFCVです。走行中に温室効果ガスを排出しない点はEVと同様ですが、FCVは短時間で満充填できるのが利点です。もちろん、FCVにも課題はあります。その一つが水素ステーションの普及です。

その糸口になりそうなのが大型トラックへの適用です。走行距離が長い大型トラックはFCVではバッテリーの搭載量は最低限に抑え、航続距離を稼ぐことができます。実際、いすゞ自動車がホンダと「GIGA FUEL CELL」を共同開発しているほか、日野自動車はトヨタのFCシステムを活用した大型FCトラック「日野プロフィア Z FCV」の実証実験を始めています。

いすゞ・ホンダ共同研究車両「GIGA FUEL CELL」

日野自動車「プロフィア Z FCV」

関連リンク

2024/05/29【今さら聞けない】シリーズ レース用語編

2024/02/14 【今さら聞けない】多様な車型の呼称 その意味や由来は?