- 2025/03/28

- JAMAGAZINE, その他, モビリティ, 諸元表

自動車諸元表の読み方③ 足回り編

カタログデータは略号や数字の羅列ですが、その中にはクルマのさまざまな性質や性格などが秘められている「情報の宝庫」です。クルマの選択に迷った時には、これらのデータを参考に各車両を比較し、あなたにもっとも適したクルマの選択に役立ててください。「自動車諸元表の読み方」シリーズ、第3回は「足回り編」です。

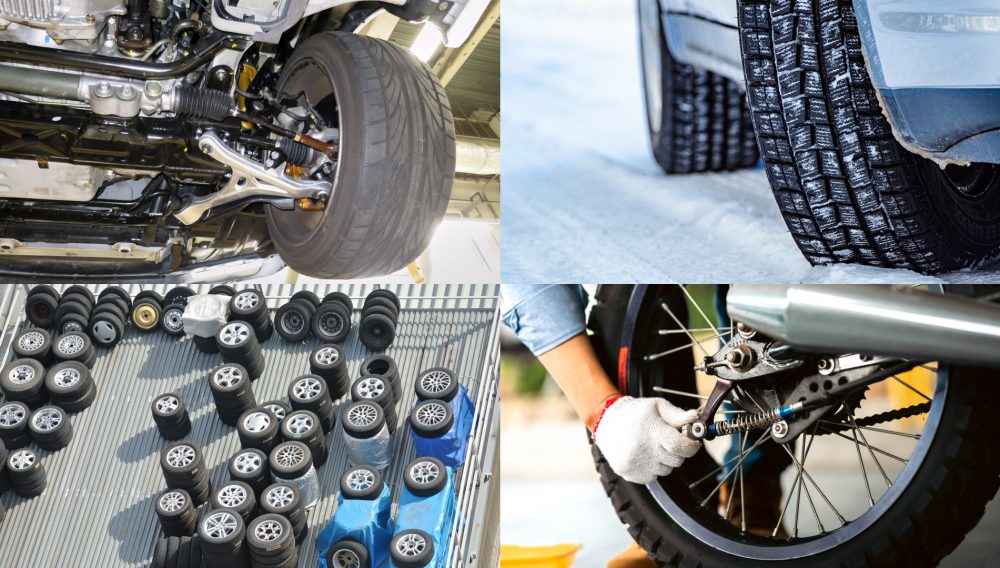

〈サスペンション方式(前)/(後)〉

クルマの車体と路面の間にあるサスペンションは、タイヤを上下にストロークさせて路面に確実に接地させるとともに路面の凹凸による振動を吸収し、ショックをやわらげて乗り心地を良好に保つ装置です。車体と車輪の間をリンク(腕)機構でつなぎ、荷重を支えるスプリングと振動を止める役目のショックアブソーバで構成されます。

スプリングには板状のリーフ、長い棒の両端をねじるトーションバー、トーションバーを螺旋状に巻いた格好のコイルといった金属バネのほか、ゴム風船状のエアベローズに圧搾空気を充填したエアスプリングなどがあります。サスペンションの方式は馬車の時代から使われているリーフスプリングに左右輪を結ぶ車軸を直接取り付けたリーフ・リジットアクスル式が基本で、頑丈なため現在もトラックには多く使われています。

これに対してほとんどの乗用車の前輪には左右の車輪を別々に支える独立懸架が使われ、後輪への採用例も少なくありません。独立懸架は反対側の車輪の動きに影響されず、路面の不整に対する追従性に優れるため、とりわけ前輪ではステアリングがより確実になる効果を持ちます。前輪に多く使われる方式はダブルウィッシュボーン式、マクファーソンストラット式で、セミトレーリングアーム式やストラット式は後輪で多く見られます。また、ダブルウィッシュボーン式は後輪にも用いられ、ストロークに対するタイヤの接地性をより最適化するためにリンクを追加した発展型のマルチリンク式も各社が独自の開発を進めています。

フロントサスペンション

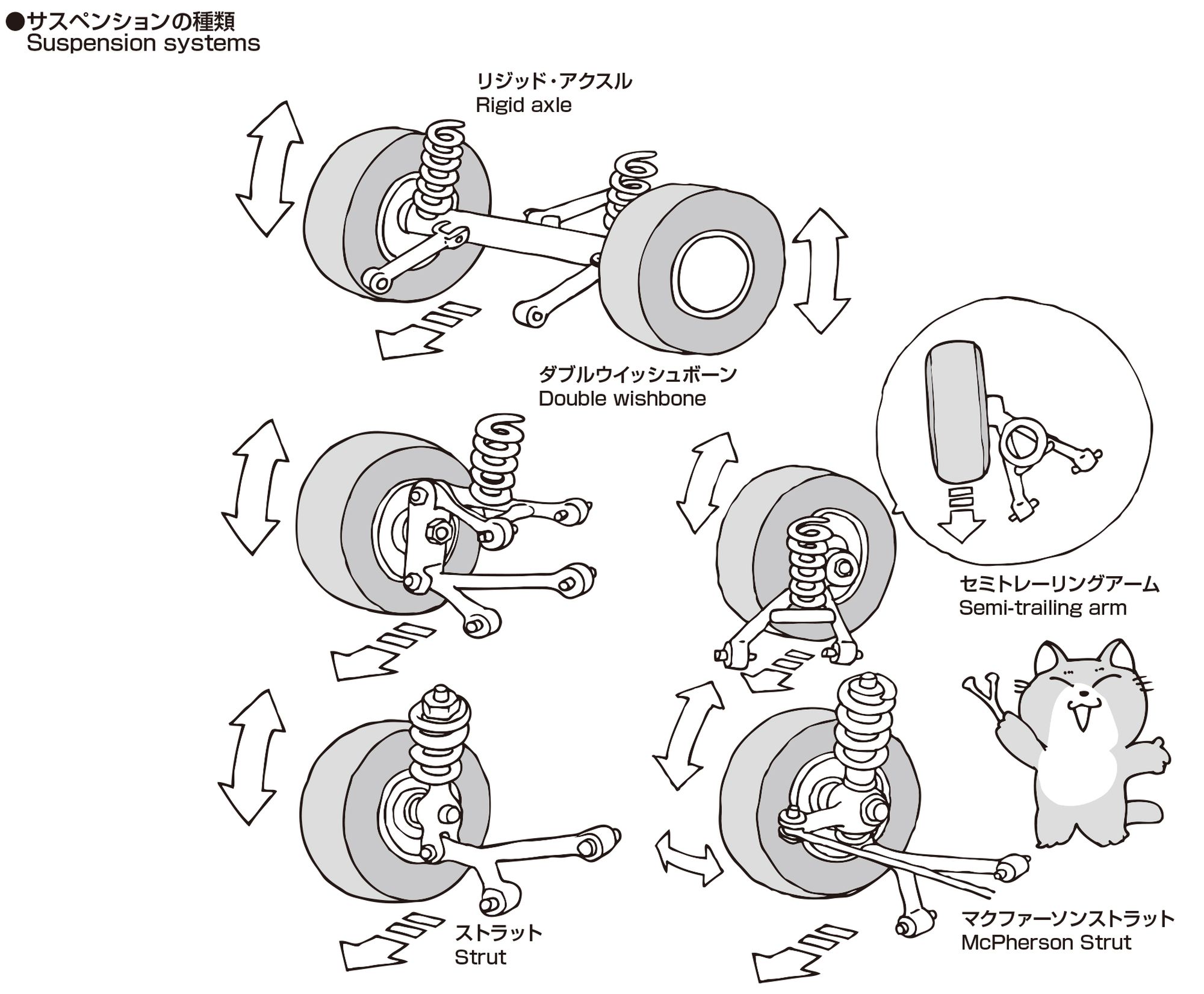

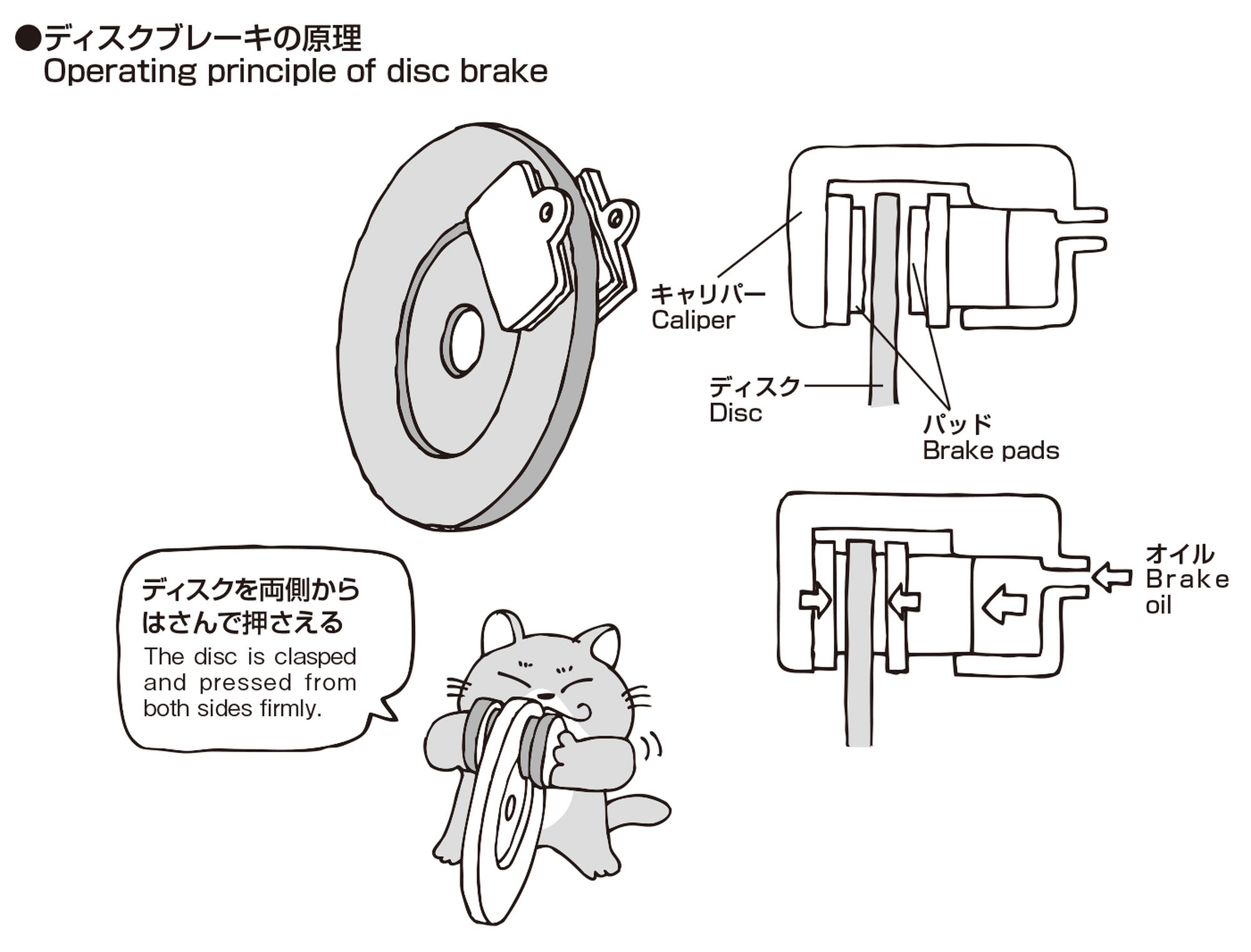

〈ブレーキ型式(前/後)〉

摩擦によって車輪の回転を抑え、クルマの速度を下げたり、止めたりする装置です。車輪と共に回転するドラムの円周面の内側からライニングと呼ばれる摩擦材を押し付けるのがドラムブレーキ、ディスク(円盤)を両側から摩擦材のパッドで挟むのがディスクブレーキです。

ディスク式はドラム式よりも摩擦によって発生する熱が溜まりにくく、摩擦係数が下がってブレーキの効きが悪くなるフェード現象を起こしにくいため、乗用車では負担の大きい前輪はほとんどがディスク式です。また、ドラム式にはライニングを拡張する機構に複数の種類があります。

〈タイヤ〉

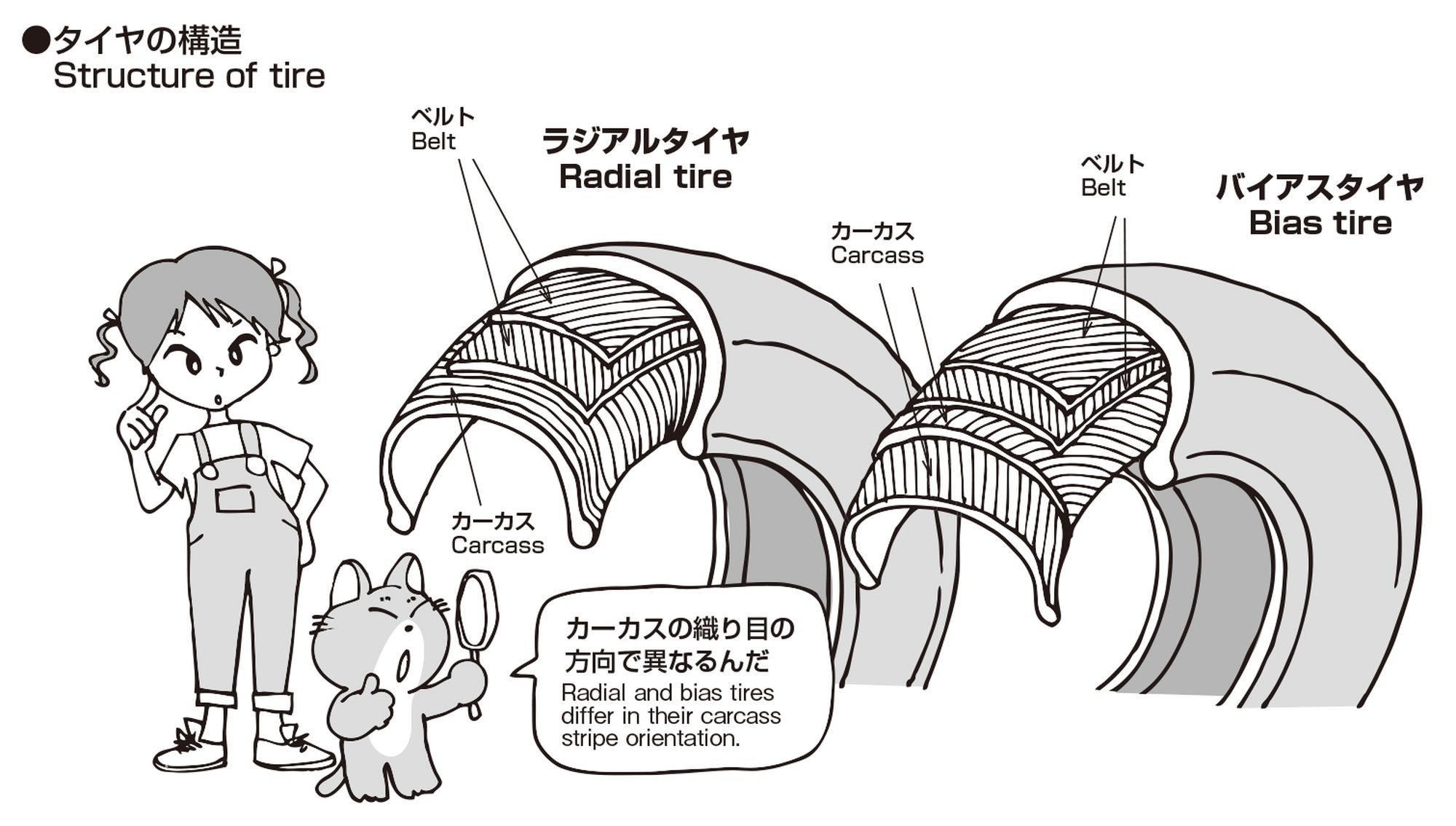

タイヤにはカーカスと呼ばれる内部の織布が回転方向に対して垂直になっているラジアルタイヤと、斜め方向になっているバイアスタイヤがあります。ラジアルはバイアスに比べて横剛性が高く、操縦性、安定性に優れるほか、発熱が少ないため燃費も良くなります。現在は乗用車のほとんど、商用車も多くがラジアルを装着しています。

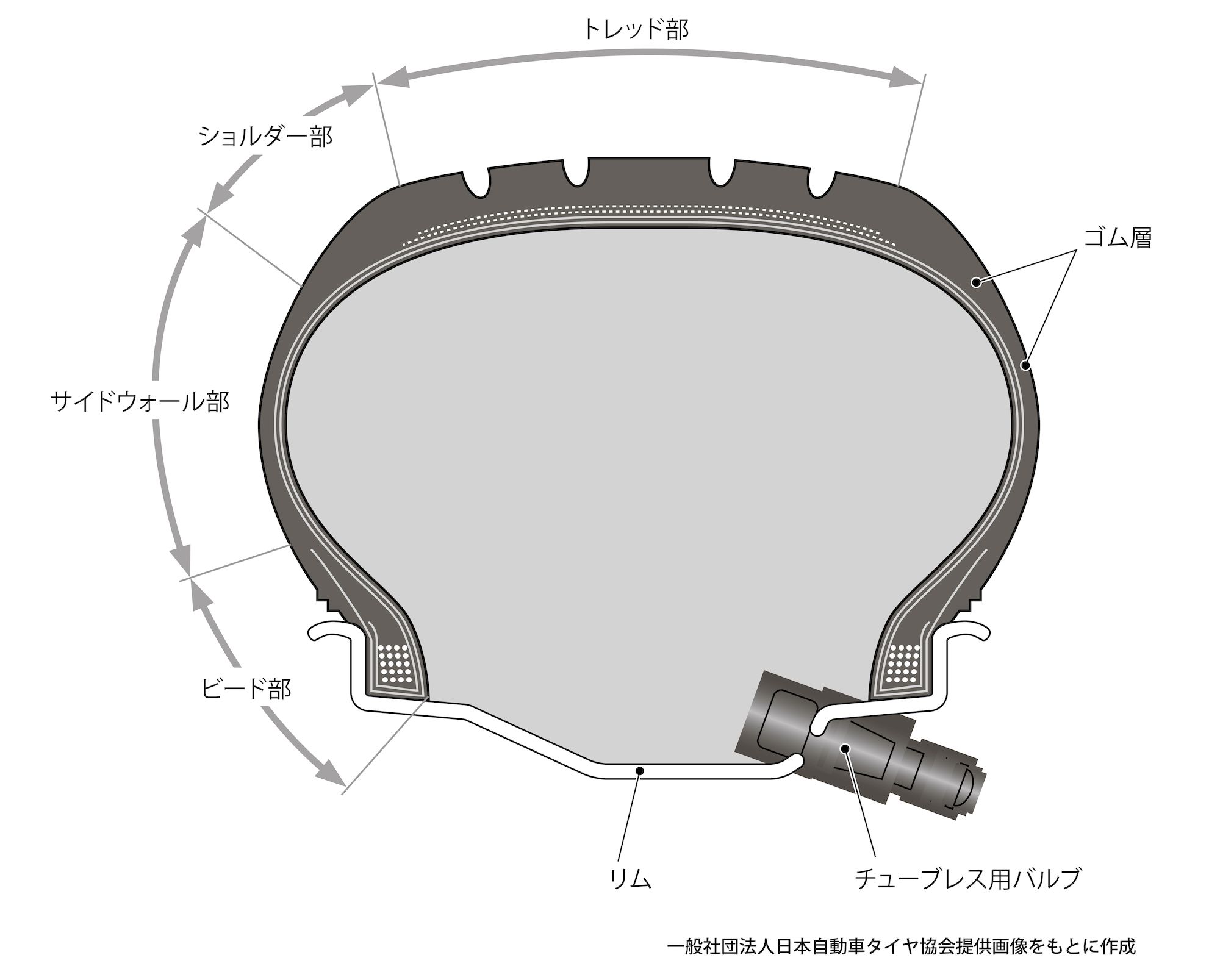

タイヤの部分名称は、表面の模様(パターン)が描かれた接地面をトレッド、その角の部分をショルダー、横の壁をサイドウォール、そしてホイール(リム)と接する部分をビードといいます。

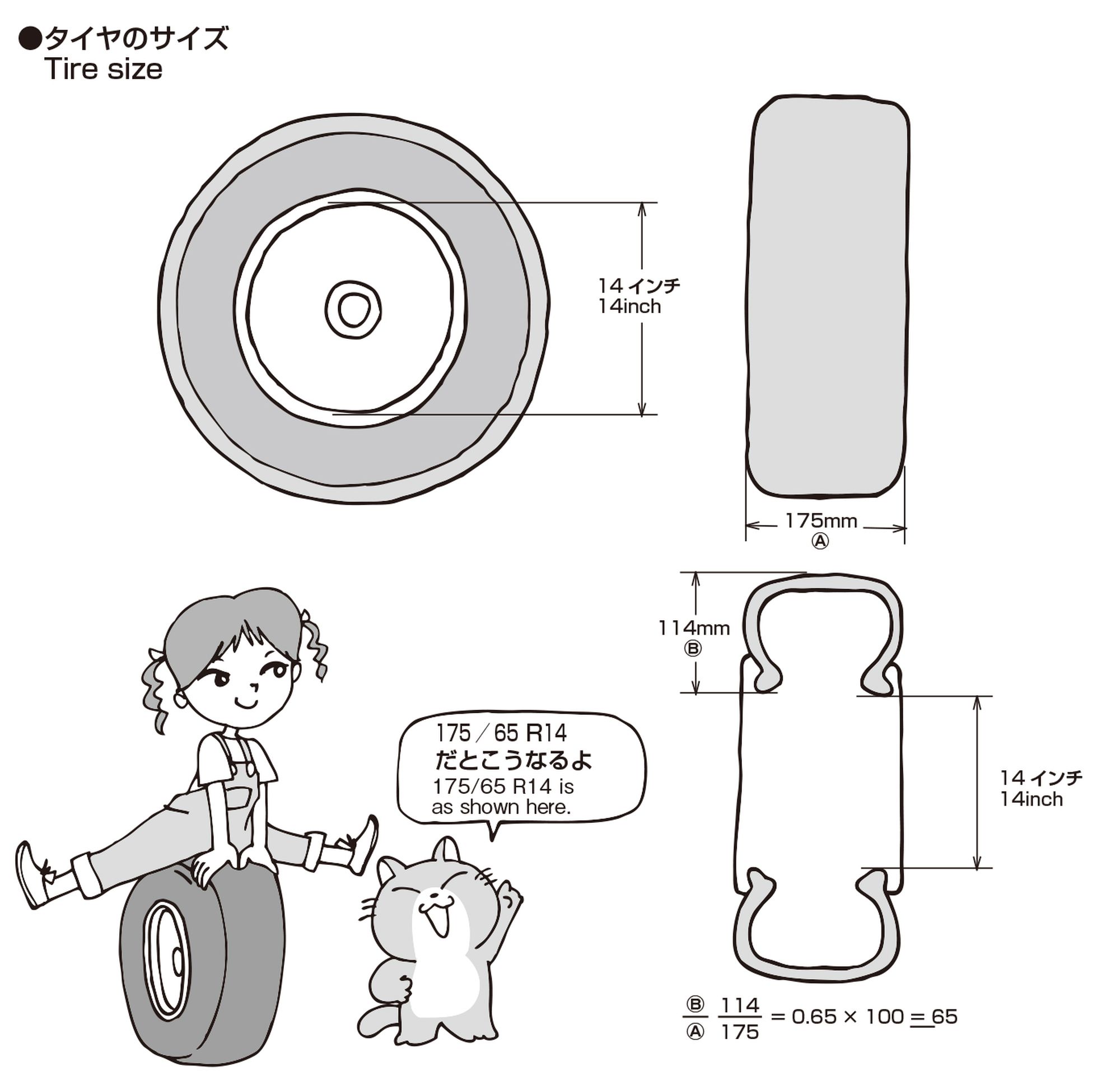

タイヤのブランドやスペックは、すべてサイドウォールに記されます。スペックは、「245/45R17 94W」のように表記され、245は幅(mm)、45は偏平率(%)、Rはラジアルを指すタイヤ構造、17は組み合わされるホイールのリム径(インチ)、94は支えられる荷重(Load)を示す指数(ロードインデックス)、Wは安全に走れる最高速度(Wなら270km/h以下)を表します。

偏平率は、タイヤの幅÷タイヤの断面の高さ×100で出る比率で、真円を100としてどのくらい潰れているかを表します。数字が小さいほど、サイドウォールが薄くスポーティな印象になりますが、乗り心地は固くなります。一般的に乗用車の多くは40~60%ですが、スポーツカーでは40~45%程度が中心になります。

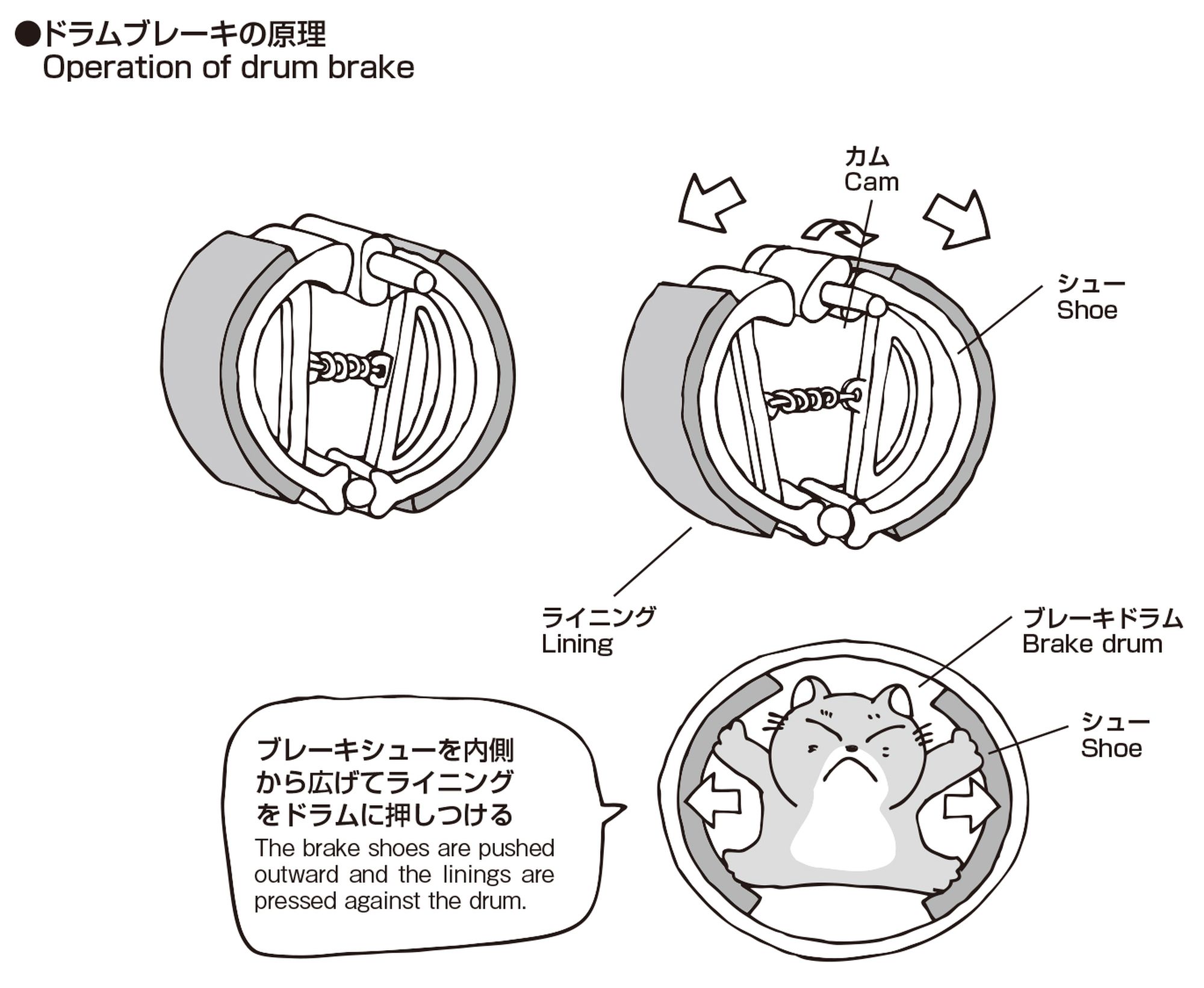

二輪車タイヤも表記方法は「190/55 ZR 17」と表記されていれば「タイヤの総幅/偏平率 タイヤの構造 リムのサイズ」となり、ほとんど乗用車と変わりません。違うところといえば、総幅が10mm単位、扁平率が5%単位と区切りが良い点です。またZRのRはラジアルですが、Zは「最高速度が270km/hを超える」性能を意味します。

ロードインデックスと速度記号ですが、下の写真のタイヤには「93 Y」とあります。93では正常な空気圧で約600kg以上の重さを支えられるため、4本のタイヤでは2400kg以上に対応できます。また、速度記号はL(最高速度120km/h)からY(同300km/h)まで9段階ありますが、実際に国内で販売されている乗用車タイヤの大半は、それらの中間付近の4種類(S、T、H、V)に集約されているといわれます。いずれの数値も、タイヤ交換時などではほとんど気にしなくてよいでしょう。

タイヤの「情報の宝庫」であるサイドウォール

もう一つ、愛車のタイヤがいつごろ作られたのかを知ることができる貴重な数字がサイドウォールにはあります。写真の「245/40」の左下に「4616」と小さく書かれている4ケタの数字が「製造年週」です。2000年以降に生産されたタイヤから表記が始まりました。はじめの2ケタがその年の○○週目、後半の2桁が西暦の下2ケタとなります。つまり写真のタイヤは2016年の11月後半あたりに製造されたことを意味しています。

〈冬用タイヤ〉

ひと口にタイヤといっても、季節の変化に富んだ日本では、一年を通じてノーマルタイヤだけでは済まない場合があります。降雪地の方はもちろん、都会から雪山などに出かける場合などはスタッドレスタイヤが必要になります。最近では、季節が変わっても交換しなくて済むオールシーズンタイヤが注目を集めています。

オールシーズンタイヤは一年を通じて使えるため、タイヤ交換の手間がない、夏の間の保管コストがかからない、などのメリットがあります。一方で、雪道は走れても、凍結路ではスタッドレスタイヤには走行性能・制動性能ともに劣ります。ご自分の使用環境、降雪地に赴く頻度などを勘案し、コストと、何より安全を最優先に選択しましょう。

〈PCDとオフセット〉

初めて冬タイヤに交換する時、現状のタイヤ・ホイールはそのままに、新規にタイヤ・ホイールを購入する場合があるかもしれません。また、これまでの足回りをインチアップでオシャレにしたい、装着していたホイールとタイヤをともに刷新したい。こんな時に注意しなければならないのは、車軸とホイールのマッチングです。

そのマッチングで鍵となるのが、PCDとオフセットです。PCDとは「Pitch Circle Diameter」の略で、ざっと訳すと「ボルト穴ピッチ円直径」となります。簡単にいえば、 ホイールの中心部にある4つもしくは5つの穴を結んで円とした場合の直径を表します。オフセットは、ホイールの中心から取付面(ハブ)までの距離です。 ホイール選びの際にオフセット数値を無視してしまうと、ホイールがはみ出したり内側に干渉したりします。この2つの数値を頭に入れ、車軸とホイールの相性を考えてカッコ良いドレスアップを実現してください。

関連リンク