「7つの課題」進捗を報告 第4回経団連モビリティ委員会

10月22日、経団連「モビリティ委員会」(佐藤恒治委員長、片山正則委員長、茅本隆司委員長)が、経団連会館にて「7つの課題」を議題に開催されました。モビリティ産業の国際競争力の強化を通じ日本経済全体の成長を目指すもので、一昨年10月に続き4回目となります。

モビリティ委員会 佐藤恒治 委員長(経団連副会長 ・トヨタ自動車代表取締役社長)の開会の挨拶を皮切りに、片山正則 委員長(いすゞ自動車代表取締役会長)、茅本隆司 委員長(日本発条代表取締役会長)の両名よりコメントがございました。

動画

■モビリティ委員会 片山正則 委員長(いすゞ自動車(株) 代表取締役会長)

モビリティ委員会 片山正則 委員長(いすゞ自動車(株) 代表取締役会長)

まず、このモビリティ委員会が立ち上がった背景と意義を改めて共有させてください。本委員会は、「自動車社会からモビリティ社会へ」という大きな変革を産業界全体で実現するために設けられました。モビリティ社会とは、単にクルマの電動化や自動化にとどまらず、人・モノ・情報が安全かつ自由に行き交い、暮らしや産業そのものが進化する社会です。もはや自動車業界だけで完結するテーマではなく、産業界、経済界、官民が一体で取り組むべき国家的プロジェクトであります。

世界を見渡せば、国家戦略としてモビリティ産業の主導権を競う動きが加速しています。新しいルール、ゲームチェンジの中で、日本が自らの強みをどう再構築していくか。日本の基幹産業である自動車産業がペースメーカーとなり、皆さまと一緒に進める本委員会は、日本再興の最後の望みをかけた挑戦であると捉えております。

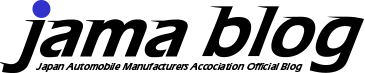

そうした中、まずは具体的な課題を軸に本取組を進めるという意志の下、まずは直近2-3年で優先的に取り組む喫緊の課題として、「7つの課題」を設定いたしました。本日は、全体会議としては2年振りとなりますが、個々の課題は自工会の正副会長会社がそれぞれリーダーとなり、着実に取り進めてまいりました。そうした活動を通じて、本委員会の存在や、7つの課題は、政官民はもちろん、メディアを通じて社会にも着実に浸透してきております。結果、2年前と比べ、マルチパスウェイや、モビリティの概念についてその重要性を社会全体でご理解いただけるようになってまいりました。

続きまして「自工会ビジョン2035」についてです。短期の具体的な課題として、7つの課題を設定したのは、わずか2年前のことですが、この2年の間に、国際情勢や地政学リスクの変動や、AIをはじめとした技術革新といった環境の変化が、本当に目まぐるしい勢いで起きております。こうした激動の環境だからこそ、中長期的に目指す姿として、ビジョンを改めてお示ししたものが、「自工会ビジョン2035」です。

本ビジョンは産業界のみならず、社会の皆さまに私たち描く未来の姿に理解を深めていただき、希望を共有していただくことを目指して作成したものです。本ビジョンで示す未来の姿を実現していくため、従来の自動車メーカーだけではなく、部品サプライヤーの皆さまはもちろんのこと、AI、ソフトウェア、素材、エネルギー、またスタートアップ企業の皆さまと、まさしく全産業の総力をもって取り組んでいきたいという強い思いを、本ビジョンには込めております。この2年間、国と国との競り合いがますます激化していく中、2-3年で取り組む7つの課題やビジョンで目指すところの重要性・位置づけは何も変わってはおりませんが、今後は未来の姿を実現する道筋をより具体化していければと思っております。

その意味で本日は、経団連、及びモビリティ委員会の新しい体制の下、更に活動を加速させていくという意気込みで、進めさせていただければと思います。

最後に、この場をお借りして、自工会の活動を告知させていただきます。皆さまと一緒に作っていきたいモビリティの未来の姿や、昔ながらの車のワクワク感を感じてもらえる、Japan Mobility Show 2025(ジャパンモビリティショー)が来週末より開催されますので、是非皆さまにはお越しいただければと思います。

■モビリティ委員会 茅本隆司 委員長(日本発条(株) 代表取締役会長)

モビリティ委員会 茅本隆司 委員長(日本発条(株) 代表取締役会長)

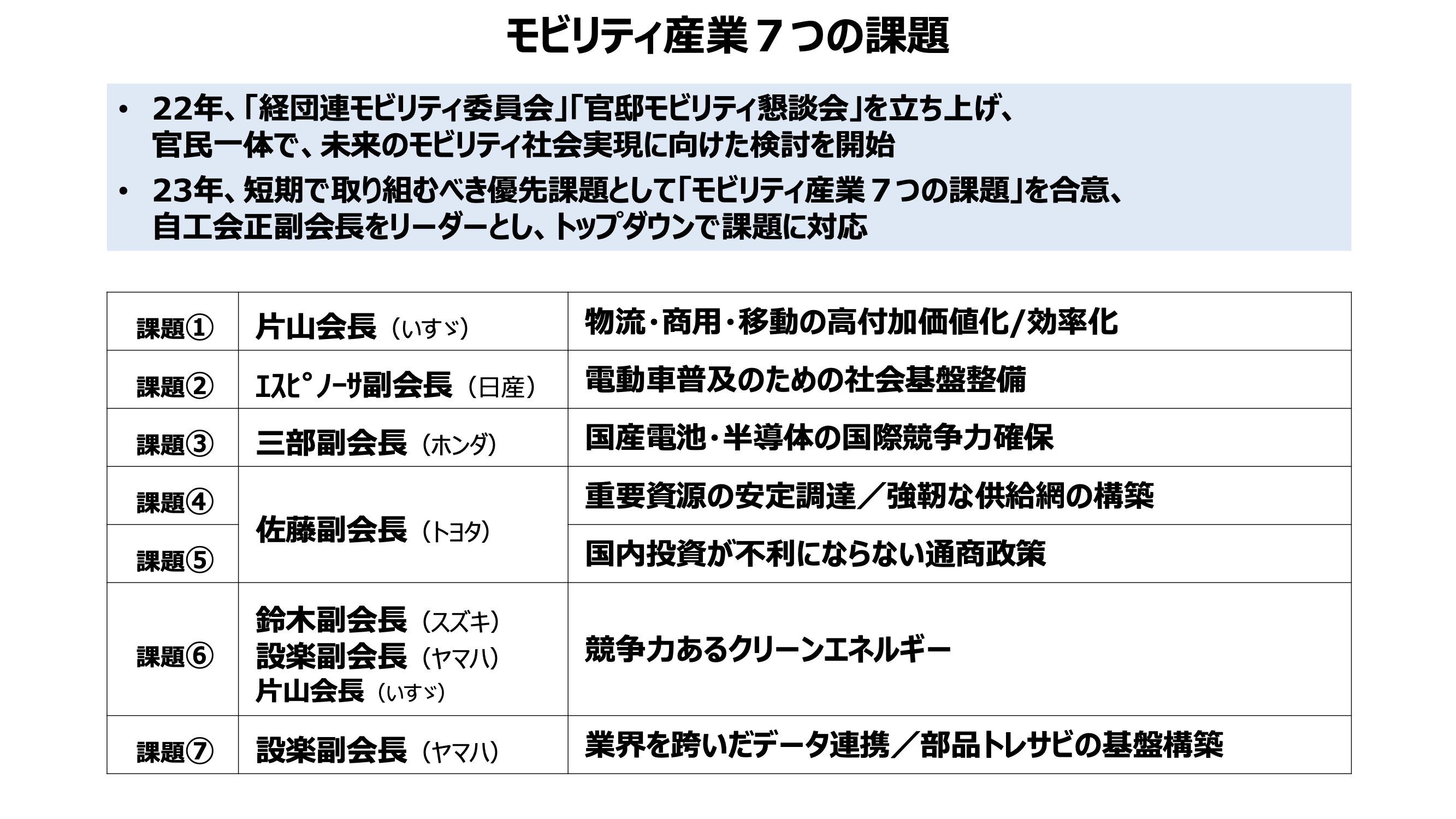

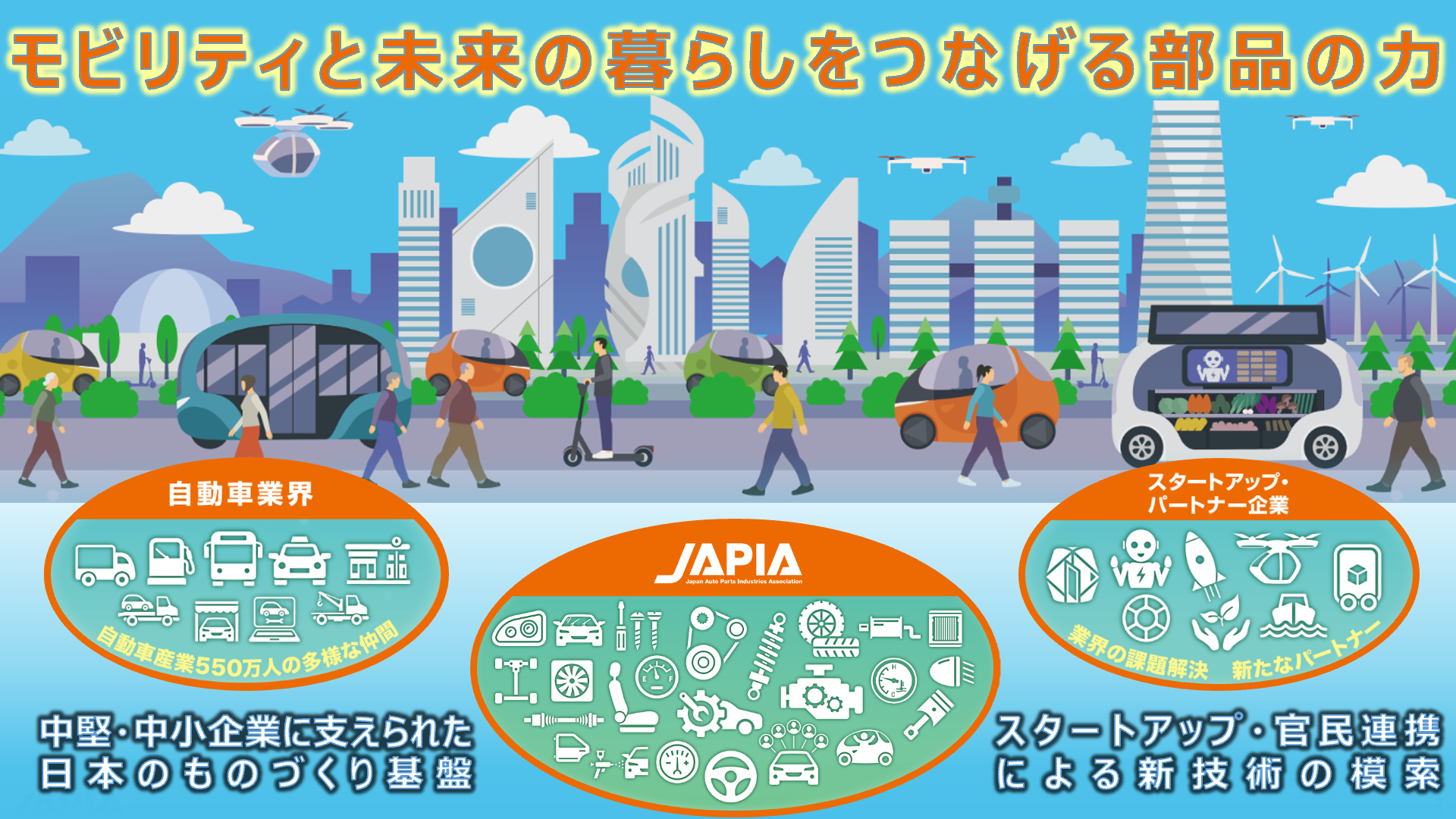

部品工業会は自動車部品会社、約430社、主にティア1、ティア2の企業で構成されています。そして約8割は中堅・中小企業の会員です。更に、会員各社を通じてティアの深いところまで繋がっています。本日は部品産業の立場、そして中堅・中小企業の立場から、サプライチェーン全体の競争力の維持・強化を中心にお話しさせていただきます。

2年前のモビリティ委員会からの大きな変化として、バッテリーEV一辺倒だった世界の潮流が、マルチパスウェイに潮目が変わってきたことが挙げられます。マルチパスウェイの中では、新たな技術開発はもちろんとして、既存技術の発展や新たな可能性を探り、カーボンニュートラルをはじめとする社会的要請への実効ある対応が可能となります。

選択肢が広がり、オープンイノベーションを活用した、スタートアップとの連携による新技術の摸索を始める企業も増えており、技術畑を歩んできた私としては、大変に楽しみな部分でもあります。

今月末から開催されるジャパンモビリティショーにおきましても、オープンイノベーションのイベントが開催されます。経済産業省では、既にミカタプロジェクトを立ち上げていただいております。引き続き、ヒト・モノ・カネの対応力が十分ではない中堅・中小企業のご支援もよろしくお願いいたします。

さて、日本政府、関係省庁の皆さまのご尽力によりまして、自動車・自動車部品の米国関税問題は一旦の決着をみましたが、税率引き上げによる経済的インパクト、さらには日本国内の自動車生産台数の減少が懸念されます。生産移管の余力のない中堅・中小企業にとっては死活問題です。日本の自動車産業のサプライチェーンは、中堅・中小企業を含む、多くの企業に支えられています。その技術は日本のモノづくりの基盤であり、競争力の源泉のひとつです。日本の技術力を守り、育て、そしてモビリティ産業そのものを守るためにも、国内での自動車生産数量の維持・確保が必要です。

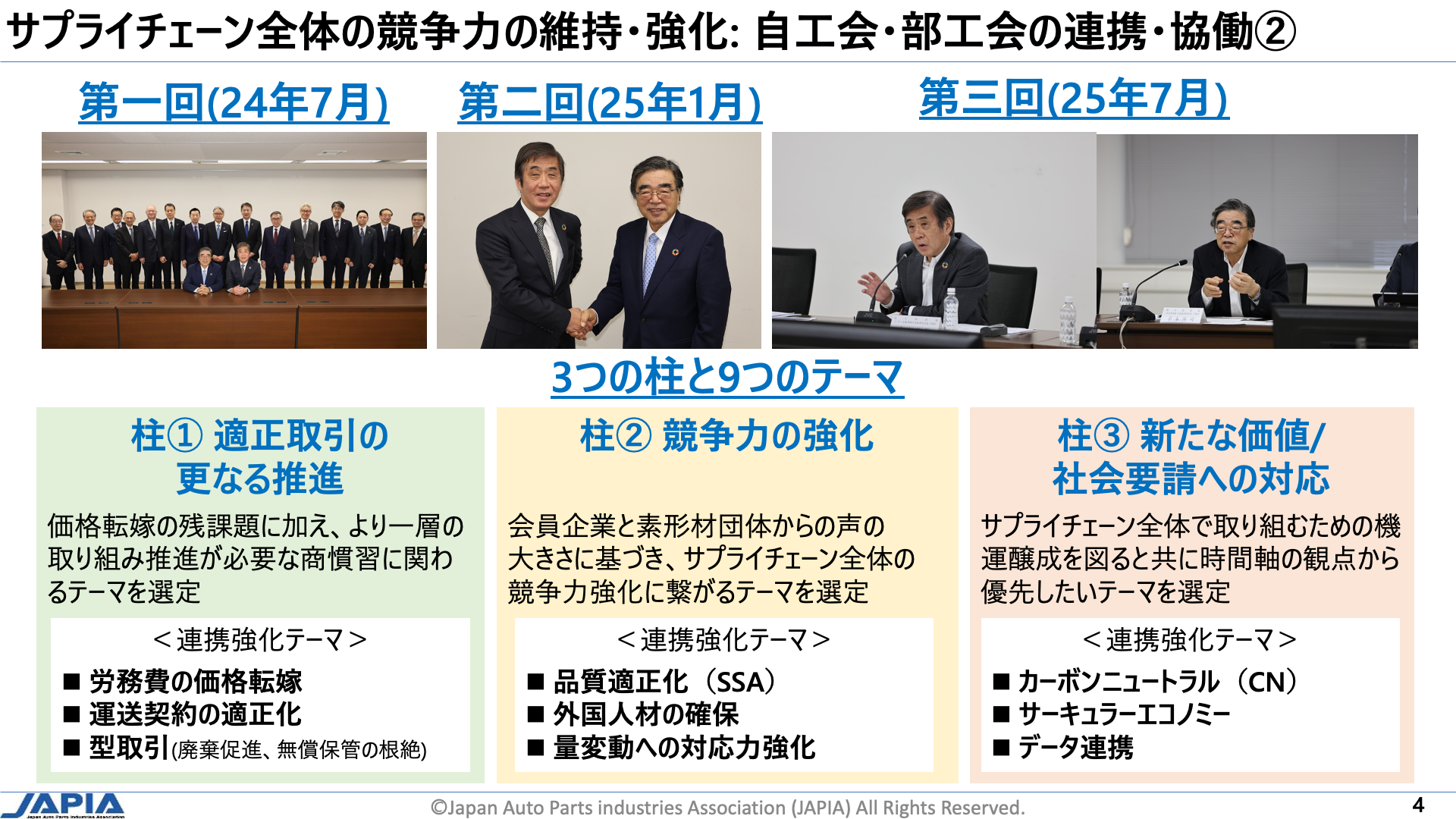

一方で、自動車・自動車部品業界も、危機意識をもって、自ら変わろうとしています。日本自動車工業会と部品工業会は、昨年7月から、両会の正副会長での会合を半年に一度、定期開催し、更に実務レベルで本音ベースの深い議論を隔週で実施しています。両会の重層的かつ実践的な関係が築かれつつあります。両会では、モビリティ委員会の7つの課題も意識しながら、

- 労務費の価格転嫁をはじめとする適正取引の更なる推進

- 品質適正化などによる競争力の強化

- CN、サーキュラーエコノミー、DXといった新たな価値/社会要請への対応

の3つの柱で、9つのテーマを掲げて、活動を進めています。目指すところは、社会の要請にこたえ、モビリティ産業全体を確実に発展させる事です。

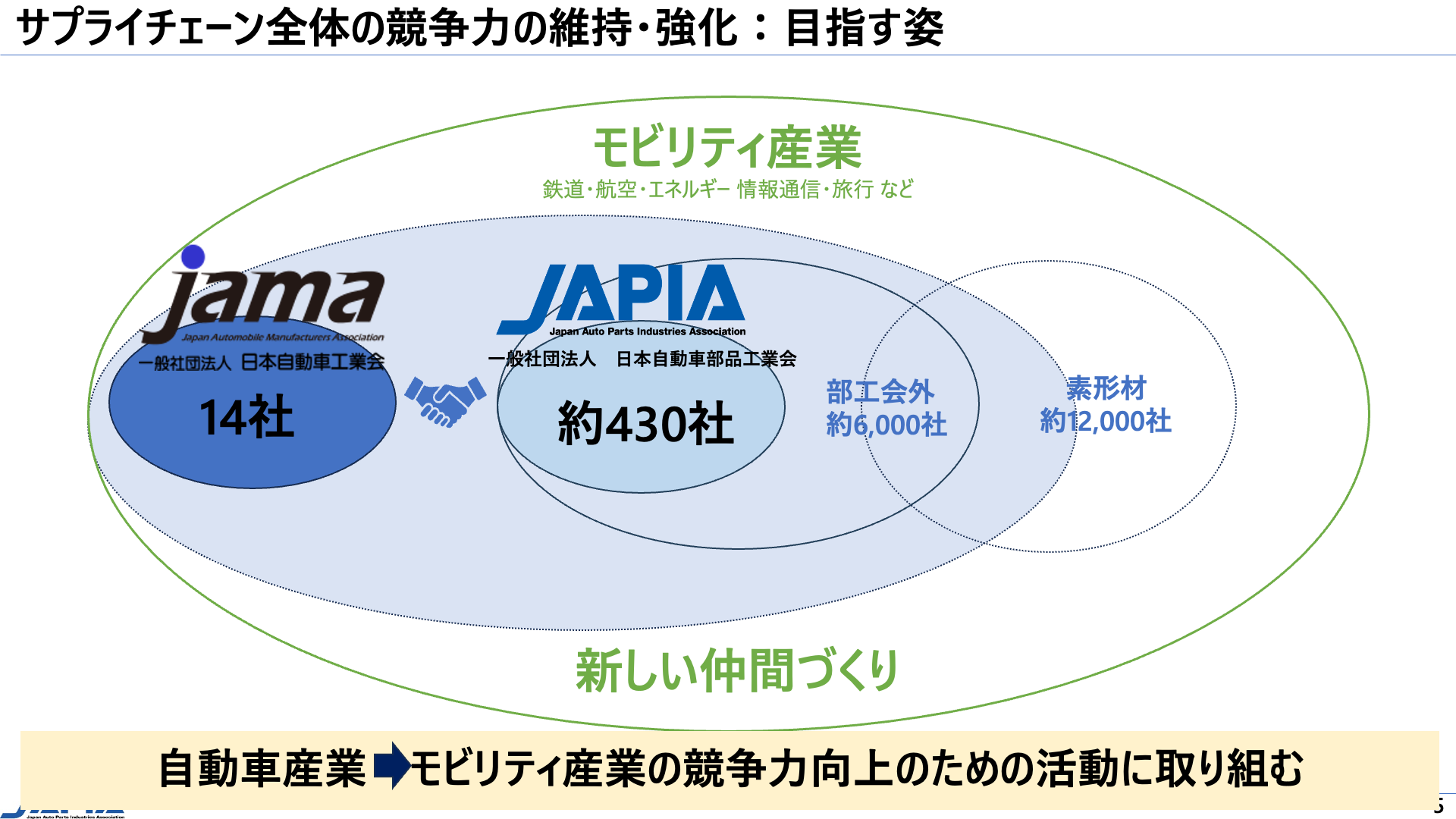

しかしながら、自動車工業会は14社、ティア1、2中心の部品工業会も430社程度に過ぎません。ティア深くの自動車、自動車部品産業に関わる企業は6,000社以上、さらに素形材関連企業を加えますと、12,000社以上とも言われています。モビリティ委員会の活動を通じて、新しい連携の輪を広げて、仲間を増やしてまいります。

部品工業会は、自動車工業会との連携を軸として、モビリティ産業の健全な成長、発展に寄与できるよう、サプライチェーン全体を考慮しながら活動を進めてまいる所存です。

会議後、囲み取材の場で今回の議論について各委員長よりコメントがございました。

■モビリティ委員会 片山正則 委員長(いすゞ自動車(株) 代表取締役会長)

モビリティ委員会 片山正則 委員長(いすゞ自動車(株) 代表取締役会長)

以前から、経団連モビリティ委員会及び自工会でやっております「7つの課題」の内容について、進捗を報告させていただきました。その中で、特に「半導体」と「電池のエコシステム」、それから「カーボンニュートラル燃料」の3つに関して、詳細に説明をさせていただきました。

例えば、半導体に関してはテーマが4つありますが、(特に)レガシー半導体(の課題)に対して、その新陳代謝をどうしていくか、具体的には基本的な考え方の整理をしました。

2つ目が半導体におけるデータプラットフォームを来年の4月に向けて作っていこうという話の報告をしております。

それから3つ目が、自動車と半導体の両方が分かるエンジニアの不足。これは結構大きな問題でございまして、そうした非常にベースの部分を、自動車産業が中心ではなく、いくつかの産業界の声として議論しました。

最後が、自動車も非常に多くの半導体使うので、(半導体の)競争力をどう上げていくか。(この課題については)は産業界だけでなく国との連携も必要でございますので、(対応について)議論しました。それ以外の(課題)に関しても、具体的ないくつかの話をしました。

■モビリティ委員会 茅本隆司 委員長(日本発条(株) 代表取締役会長)

モビリティ委員会 茅本隆司 委員長(日本発条(株) 代表取締役会長)

経済産業省の伊吹製造産業局長からも言及していただきましたが、部品工業会と自動車工業会は、2年以上前から緊密に意見交換が行われるようになり、最近では実務レベルで2週間に1回くらいのペースで会合をやっています。

そうした中で、今日ご説明があった半導体の問題をはじめさまざまな活動を、サプライヤーとしてOEMのみなさんと連携して取り組んでいくこと、それによってサプライチェーン全体が強くなれるようにしっかりとやっていこうというお話しをさせていただきました。

■モビリティ委員会 佐藤恒治 委員長(経団連副会長 ・トヨタ自動車(株) 代表取締役社長)

モビリティ委員会 佐藤恒治 委員長(経団連副会長 ・トヨタ自動車(株) 代表取締役社長)

今日の委員会を通じて共通していたのが、スピード感持って行動していくことと、2年ぶりの開催になりますが、各テーマ、深掘りが大分進んでいますので、今日をもって実践段階に入る、実装をしていくことが、共通の理解になったのかなと思います。

特に「電池のエコシステム」は概念としてはあるんですが、やろうとした時に、実は決まっていないこと、あるいは明確になっていないことがたくさんあって、考え方として合意なんだけれども、やろうとすると利害が対立するみたいなことがよくあります。

その他のテーマも皆一緒です。そういったのことを1つ、1つ具体的なテーマを挙げて、取り組んでいくことが、今日決まったと思います。

これだけ多くの産業の方が、業界を跨いでお集まりいただいて議論をしてますので、この場そのものが、ある意味、日本の競争力、あるいは経済安全保障上、非常に大事な枠組だと思いますし、社会実装していく中で、課題を見つけていくことこそが、スピード感のある未来づくりに(つながって)いくのかなと、そのような感想を持ちました。

■ギャラリー

- モビリティ委員会 佐藤恒治 委員長(経団連副会長 ・トヨタ自動車(株) 代表取締役社長)

- モビリティ委員会 片山正則 委員長(いすゞ自動車(株) 代表取締役会長)

- モビリティ委員会 茅本隆司 委員長(日本発条(株) 代表取締役会長)

- 経済産業省 伊吹英明 製造産業局長

- 経団連モビリティ委員会(写真提供:経団連)

- モビリティ委員会 片山正則 委員長(いすゞ自動車(株) 代表取締役会長)

- モビリティ委員会 片山正則 委員長(いすゞ自動車(株) 代表取締役会長)

- モビリティ委員会 茅本隆司 委員長(日本発条(株) 代表取締役会長)

- モビリティ委員会 茅本隆司 委員長(日本発条(株) 代表取締役会長)

- モビリティ委員会 佐藤恒治 委員長(経団連副会長 ・トヨタ自動車(株) 代表取締役社長)

- モビリティ委員会 佐藤恒治 委員長(経団連副会長 ・トヨタ自動車(株) 代表取締役社長)

■関連リンク

2023/11/2 経団連タイムス「『モビリティ産業』の今後の展望と課題 – モビリティ委員会」

2022/11/4 モビリティ産業の将来について岸田総理らと懇談