- 2025/07/04

- JAMAGAZINE, 商用車, 商用車のナゾ, 大型車

「商用車の謎」シリーズ③ 海上コンテナ

産業道路を走る大型トラックに積まれた「鉄の箱」をみなさんも目にしたことがあると思います。レンガ色、紺色、ピンク色とさまざまですが、形はほぼ同じです。20世紀半ばに米国で発明され、国際物流を飛躍的に効率化したとされる代物です。「商用車の謎」を探る企画、その第3弾は「海上コンテナ」です。(船舶・コンテナ写真提供=ONE)

〈海上コンテナとは〉

長さ・高さ・幅などのサイズや、重量、強度が国際的に標準化された大型の収納容器のこと。海路から陸路(鉄道・トラック輸送)まで、荷物の移動が積み替えなしで行えることから「インターモーダルコンテナ」とも呼ばれます。また、荷役はほぼ機械化されているため、荷役の手間、コスト、時間を大幅に削減でき、また盗難や汚損の危険も小さくなるといわれています。

アメリカの陸送業者が1956年、船にもトレーラーにも載せられる、規格を統一したコンテナというアイデアや、コンテナを無駄なスペースなく積載できるコンテナ船というアイデアを発明したことがきっかけです。素材は鉄やアルミが中心で、60年代から世界的に急速に普及しました。ヤード・ポンド法を採用するアメリカが発祥のため、サイズ表記は「フィート」、重量表記は「ポンド」が長らく使われてきましたが、現在ではメートル法も併記されています。

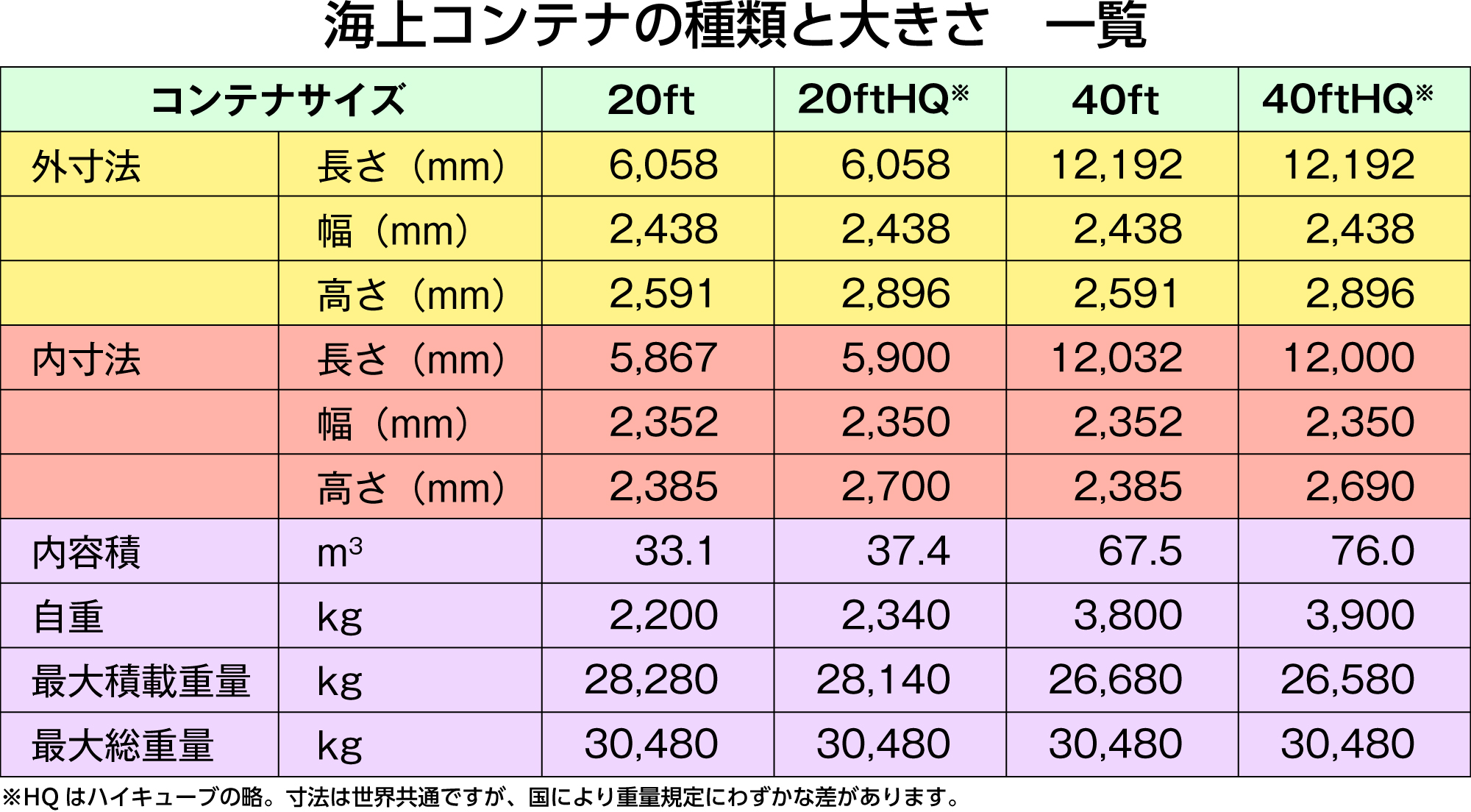

〈種類と大きさ〉

国際標準化機構(ISO)が定めたコンテナの規格は以下のようになっています。

国内で使用されるコンテナには長さ10フィートや12フィートのものもありますが、海上コンテナでは20フィート、40フィートの2種類で9割以上を占めています。そして、それぞれにノーマルと背の高いハイキューブ(HQ)があります。幅はすべて同一、HQ以外は高さも同じです。また、自重と最大積載重量を合わせた「最大総重量」は20、40フィートとも同一です。表はメートル法表記ですが、ノーマルの高さはヤード・ポンド法で8フィート6インチであることから通称「ハチロク」、HQは9フィート6インチのため「クンロク」「背高」などと呼ばれています。

〈謎の表記の意味〉

さて、幹線道路を走っていると、コンテナを積んだトレーラーをよく見かけますね。ただ、積まれたコンテナの背面に文字や数字の難解な羅列があり、どんな意味だろうと思われた方も多いはず。下の写真で説明します。

②英数10桁からなる文字列はコンテナの識別コードです。アルファベット4文字のうち、初めの3文字はオーナー(所有者)コード。4文字目の「U」は貨物を意味するUnitで、海上コンテナは全てUとなります。続く6ケタの数字はコンテナが製造されたシリアルナンバー、四角で囲まれた数字は、初めの10桁が正しいかを国際規格の計算式に当てはめ算出したチェックディジット(確認番号)といいます。

③4桁の英数字のうち、左の2文字はコンテナのサイズを表します。写真の45は40フィートでHQのコンテナサイズです。20フィート・ノーマルサイズの場合は22となります。また、右の二文字はコンテナの種類を表します。詳細は後述しますが、画像のG1はドライコンテナを指します。

④~⑦は上から順に、「最大総重量」(MAX.GROSS)、「自重」(TARE)、「最大積載重量」(NET)、「内容積」(CUBIC CAPACITY)を表し、メートル法とヤード・ポンド法が併記されています。

⑧左下に貼られたステンレス板はCSCプレートといって、国際条約に基づいて製造されたコンテナであることが書かれています。

また参考までに、右上と左上に黒と黄色のゼブラ模様のステッカーが貼ってあるのは、背の高いHQであることの目印です。

〈コンテナの種類〉

・ドライコンテナ

最も普及している一般的なコンテナで、さまざまなタイプの貨物を積むことができます。別名「General purpose」ともいわれ、上の4桁表記の「G1」もこれに由来します。

・リーファーコンテナ

冷凍・冷蔵ユニットを内蔵し、所定温度を保持できるコンテナです。冷凍・冷蔵貨物(食品やフィルムなどの化成品)の輸送にも適しています。 また除湿やCA(Controlled Atmosphere)などの鮮度保持機能のあるコンテナもあります。識別コードはR1となります。

保冷・保温装置が付いたリーファーコンテナの内部

・オープントップコンテナ

屋根部分を開放でき、上からの搬入が可能なため、嵩高物、重量物の輸送に適しています。屋根部分が鉄板で、はめ込むようにフタをするハードタイプと、鉄骨と防水の布でフタをするソフトタイプがあります。ソフトタイプの方が一般的です。コードはU1です。

・フラットラックコンテナ

屋根部分、両側面、扉面を持たず左右および上方から荷役ができるため、長尺物、重量物、またはコンテナ詰めができない大型貨物に適しています。コードはP1です。

・タンクコンテナ

鋼製フレーム内にタンクを格納した構造で、液体化学薬品、液化ガス、原酒(モルト)、醤油、食料品、などの液体貨物の輸送に適しています。荷主である化学品メーカーや燃料メーカーが管理しています。コードはT1です。

化成品・燃料・食品メーカーなどが管理するタンクコンテナ

・バルクコンテナ

粉体や粒状の積荷、主に樹脂レジンや飼料、魚粉などの輸送に使われていました。最近では容器の工夫によりドライコンテナで代用するため、ほとんど使われなくなりました。コードはB1です。

〈日本の海運大手〉

こうしたコンテナ船事業は海運会社が運営しています。日本を代表する海運大手といえば日本郵船、商船三井、川崎汽船の名前が上がります。それぞれ大型船の船腹には「NYK」(日本郵船)、「MOL」(商船三井、かつて合併した三井船舶と大阪商船、Lineの頭文字)、「K Line」(川崎汽船)と書かれているのを写真などで目にした方もいるでしょう。3社は世界でも有数の規模を誇る海運会社で、自動車・自動車部品の輸出入のみならずエネルギーや穀物・鉄鉱石などの資源輸送でも活躍しています。

3社はそれぞれコンテナ船事業も手掛けていましたが、世界的に熾烈な競争が続き、業界内の合従連衡が進んだことを受けてコンテナ船事業の統合を決断。2017年7月にコンテナ船事業統合会社Ocean Network Express Pte.Ltd.(ONE)を設立。18年4月から営業を開始しました。

〈主な積荷〉

コンテナの積荷にはどんなものが多いのでしょうか。日本からの輸出では、産業機械、化工品、そして自動車部品などが上位を占めます。ちなみにONEの日本発となると、自動車部品がトップに来るそうです。とくにメキシコ以南の中南米経由のコンテナ船では、圧倒的に自動車部品が多く、アフリカ向けでは中古車が多いといいます。また中古車は、40フィートのコンテナに匠の技で複数台を積み込み運ぶそうです。最近ではRO-RO(ロールオン・ロールオフ)船など自動車運搬船の逼迫もあり、新車もコンテナ船で運ぶケースが増えてきているそうです。

また、仕向け国別のランキングでは、中国、米国、タイ、韓国、インドネシアの順で多く、国内港の取扱量では、東京、横浜、大阪、神戸、名古屋の順。この5大港で日本出荷の77.8%を占めるといいます。

〈コンテナの積み方〉

製造業の工場などから港湾に運ばれたコンテナは、キリンのようなガントリークレーンで船積みされます。輸送効率を追求する結果、コンテナ船も大型化が進んでおり、大規模な港湾にはクレーンが林立する光景も見られます。現在の最大級のコンテナ船は、20フィートコンテナ換算で24,000個、40フィートなら12,000個を一度に運ぶことができます。

コンテナを積み込むガントリークレーン

コンテナは、甲板の下の室内部分(アンダーデッキ)にも甲板上(オンデッキ)にも積まれますが、アンダーにはセルガイドと呼ばれるレールに沿ってクレーンから降ろされ固定されます。一方のオンデッキでは、海上での暴風や揺れで荷崩れしないよう、ラッシングブリッジと呼ばれる足場からベルトやバーを使って固縛し、ツイストロックという機構でコンテナ同士を固定します。

オンデッキのコンテナを固縛するラッシングブリッジ

〈再活用やミニチュアブーム〉

陸・海・空での輸送手段としての役割を終えたコンテナは、それ自体リサイクルに適していますが、本来の頑丈かつ耐水性・耐火性にも優れている特性を活かし、再活用されるケースが増えています。清掃し、補強や塗装をし直し、事務所や住居(コンテナハウス)、カフェ、レンタルボックス、防火倉庫など、多種多様な用途に再利用されています。

またコンテナをダウンサイズした小物入れとしても人気を呼んでおり、カラフルに色分けされた収納ボックスなどとしても販売されています。

関連リンク