- 2025/03/12

- JAMAGAZINE, 商用車, 商用車のナゾ, 大型車

「商用車の謎」シリーズ② ダンプの背番号

工事現場から出入りする、もしくは道路の舗装工事などでアスファルトを運ぶダンプカーの後部や側面の「あおり」部分に、ナンバープレートとは別の識別記号が付いているのを見たことはありますか。普段は乗用車しか乗らない人にとって、トラックには「謎」がたくさんありますね。「商用車の謎」を探る企画、その第2弾は大型ダンプに付けられた不思議な背番号を取り上げます。

ダンプを使う事業者の方々はこれを、通称「ダンプナンバー」や「ゼッケン」と呼びますが、正式には「ダンプ表示番号」といいます。国土交通省の「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(ダンプ規制法)により、指定の大型車両への設置が義務付けられています。指定の大型車両とは「最大積載量が5,000kgまたは車両総重量(GVW)が8,000kgを超えるもの」と定義されています。

ダンプ表示番号は「地名・丸で囲まれた漢字1文字・最大5桁の数字」の順番で表示されています。地名は最大2文字と決まっており、検査登録事務所の名称が表記されます。東京都港区の会社が所有するダンプなら「品川」、愛知県の尾張小牧ナンバーのエリアなら小牧検査登録事務所で「小牧」、また大阪の「なにわ」ナンバーエリアなら「なに」、袖ケ浦も「袖ケ」と短縮されます。ご当地ナンバーなど一つの登録事務所のエリアにも複数の地名表記が増えている昨今、白や緑のナンバープレートに書かれた地名と、必ずしも一致しない場合があるわけです。

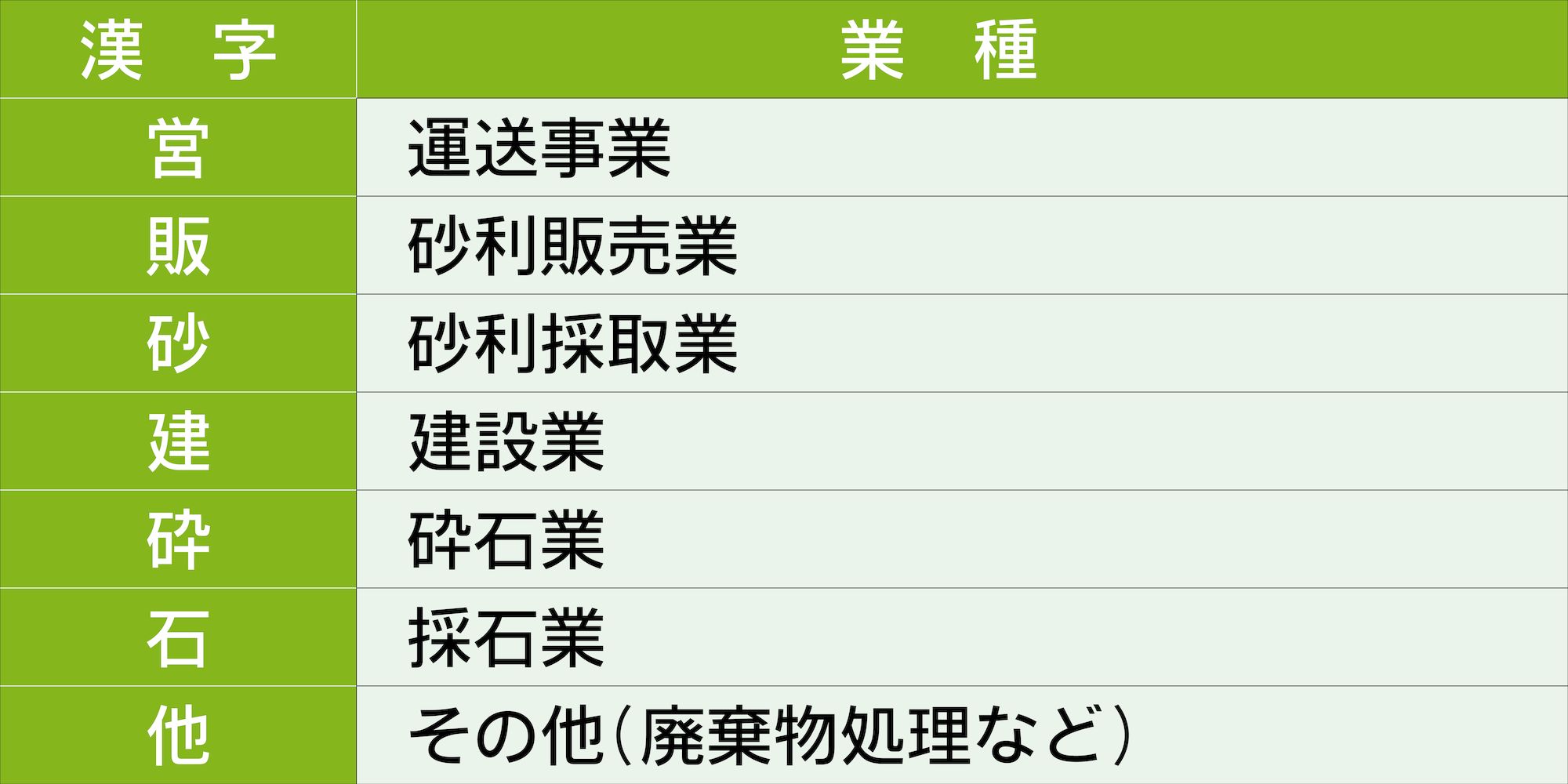

そして丸で囲まれた漢字は「業種」を表します。「営」は運送事業(一般貨物運送業者)、「建」は建設業、「石」は採石業など7文字が存在します。また最後の最大5桁の数字については、業種ごとの届出順に割り振られます。そしてゼッケンの表記についても、文字の大きさや太さに規定が設けられています。詳しくは下表を参照してください。

丸で囲まれた漢字が意味する業種

各検査登録事務所が定めた表記ルールの一例

ナンバープレートとは別に荷台に車両の所属などを示すゼッケンを表示するようになったきっかけは、愛知県で起きた事故でした。1966年12月、豊田市の国道153号線で居眠り運転のダンプカーが、一時停止していた小型トラックに追突、その2台が幼稚園児約50人の列に突っ込みました。園児10人と保育士1人が亡くなったこの事故は「猿投ダンプ事故」と呼ばれ、現地には慰霊碑も建てられています。このほかにも、当時はダンプカーによる事故が多かったこともありました。

この惨劇を受けて翌67年にはダンプ規制法が成立しました。現場作業でナンバープレートが汚れていても、表示番号で運転者・使用者を特定しやすくすることで、危険運転を抑制する狙いがあります。

関連リンク