- 2025/10/22

- ジャパンモビリティショー, 記者会見, 軽トラ市, 軽自動車

軽トラ市 in JMS2025 直前!軽自動車委員会メディアミーティングを開催

11/8に開催される「軽トラ市 in ジャパンモビリティショー2025」に先立ち、自工会軽自動車委員会は、10/22に都内にて、軽自動車委員会メディアミーティングを開催しました。初開催となった本説明会では、軽トラ市について研究を行っている愛知大学地域政策学部の戸田敏行教授をお招きし、自工会副会長兼軽自動車委員会 委員長の鈴木俊宏より、軽自動車委員会の活動説明を皮切りに、詰めかけた報道陣を前に、軽トラ市 in JMS2025の抱負を語りました。

説明会アーカイブ

■自工会副会長兼軽自動車委員会 委員長 鈴木 俊宏(スズキ 代表取締役社長)

自工会副会長兼軽自動車委員会 委員長 鈴木 俊宏(スズキ 代表取締役社長)

本日は、私ども日本自動車工業会 軽自動車委員会が取り組んでおります「軽トラ市」の応援活動および、11月8日に開催される「軽トラ市 in ジャパンモビリティショー2025」の開催概要について、ご説明させていただきます。

軽自動車委員会では、軽自動車がより世の中のお役に立つよう、軽自動車に関する様々な課題に取り組んでおります。私たちの活動は、大きく2つの柱で構成されています。1つ目は「軽自動車の価値の浸透」、 2つ目は「軽自動車による地域の下支え」です。

1つ目の柱である「軽自動車の価値」について、どのようなものだと思われますでしょうか。

パンフレット「知れば知るほどいいね!軽自動車」にも記載しておりますが、軽自動車は環境にやさしく、経済的で、地方にお住いの方や、女性・高齢者の生活の足として、多くの方から「生活必需品に近い」存在だと認識されております。生活必需品である軽自動車の正しい理解を促進していくことが我々の活動の一つです。暮らしに身近な存在である軽自動車ですが、一部安全性に関して誤解を持たれている事実もございます。

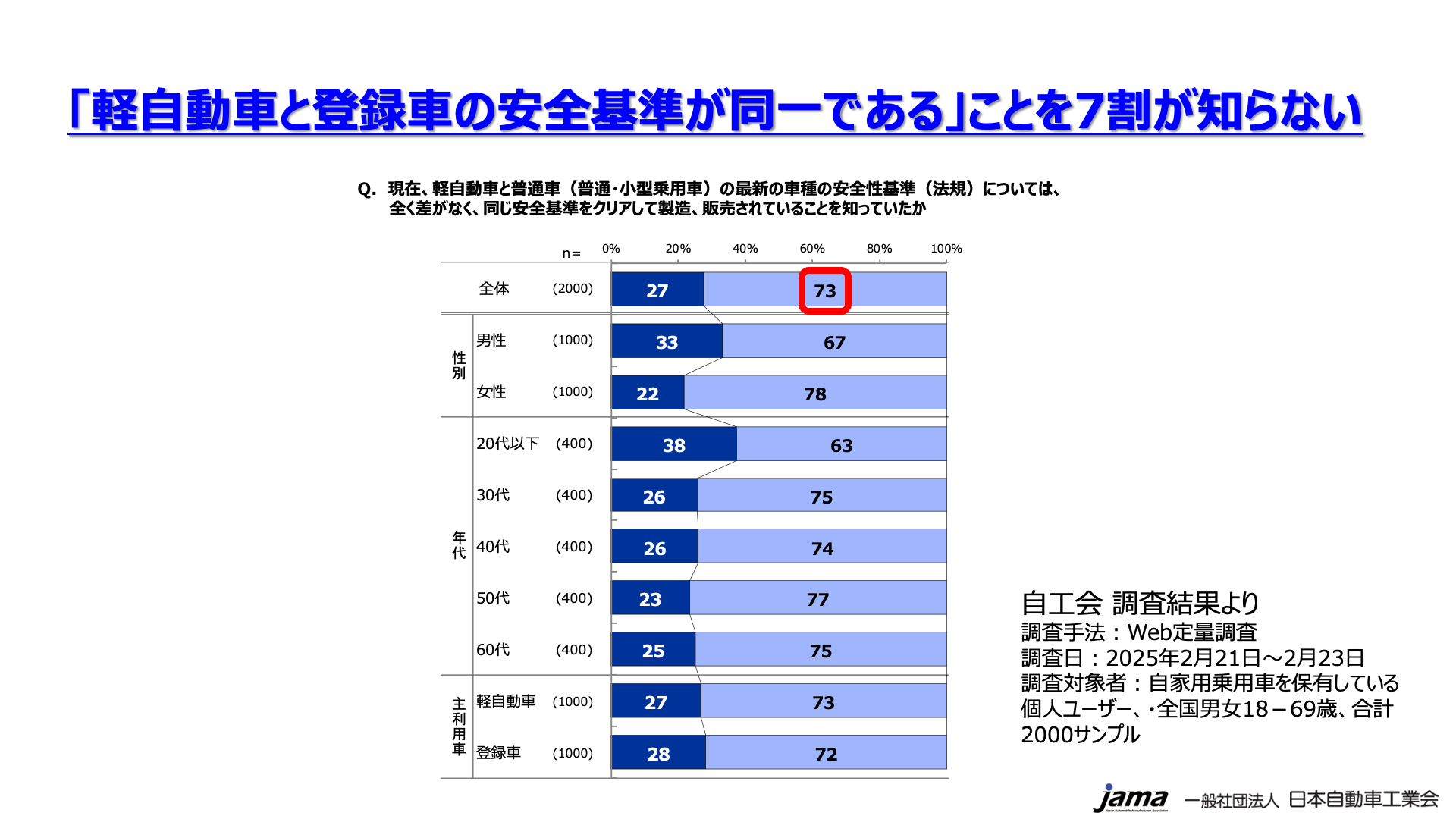

昨年度、軽自動車の安全に関するイメージ調査を行いました。「軽自動車と普通車は、同じ安全基準をクリアして製造、販売されていることを知っていたか」という質問に7割の方が「知らない」と回答されました。

安全機能に関する認知度においても、軽自動車には装備されていないと思われているケースが多く、まだまだお客さまへの働きかけが必要だと考えております。

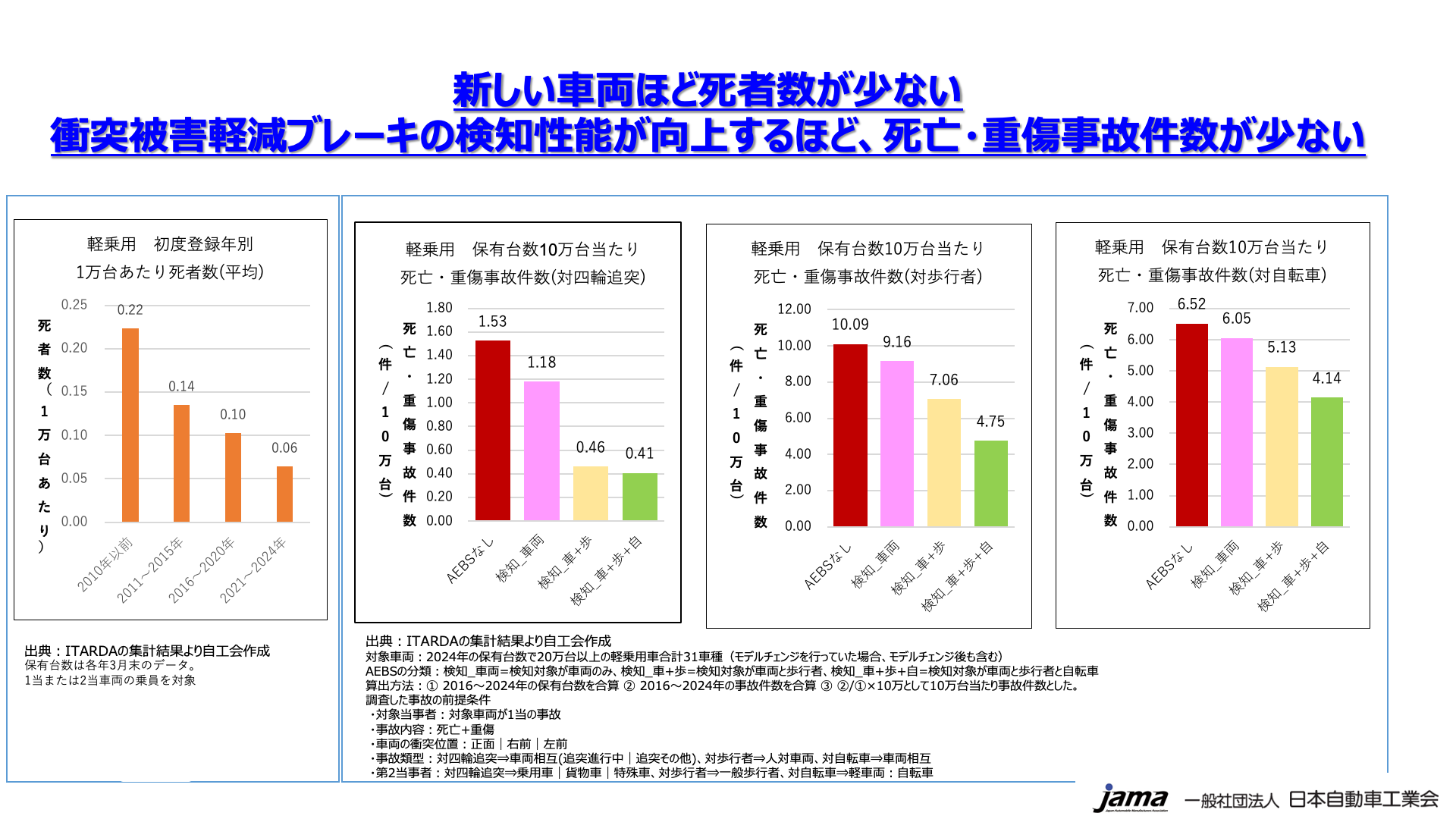

軽乗用車の初度登録年別に、保有台数1万台当たりの死者数を見てみると、新しい車両ほど死者数が少ないことがわかります。衝突被害軽減ブレーキの検知性能が向上するほど、死亡・重傷事故件数がどの事故類型でも少なくなっていることもわかり、今後軽自動車においても衝突被害軽減ブレーキをはじめとした、先進運転支援システムの重要性を発信していきたいと考えております。

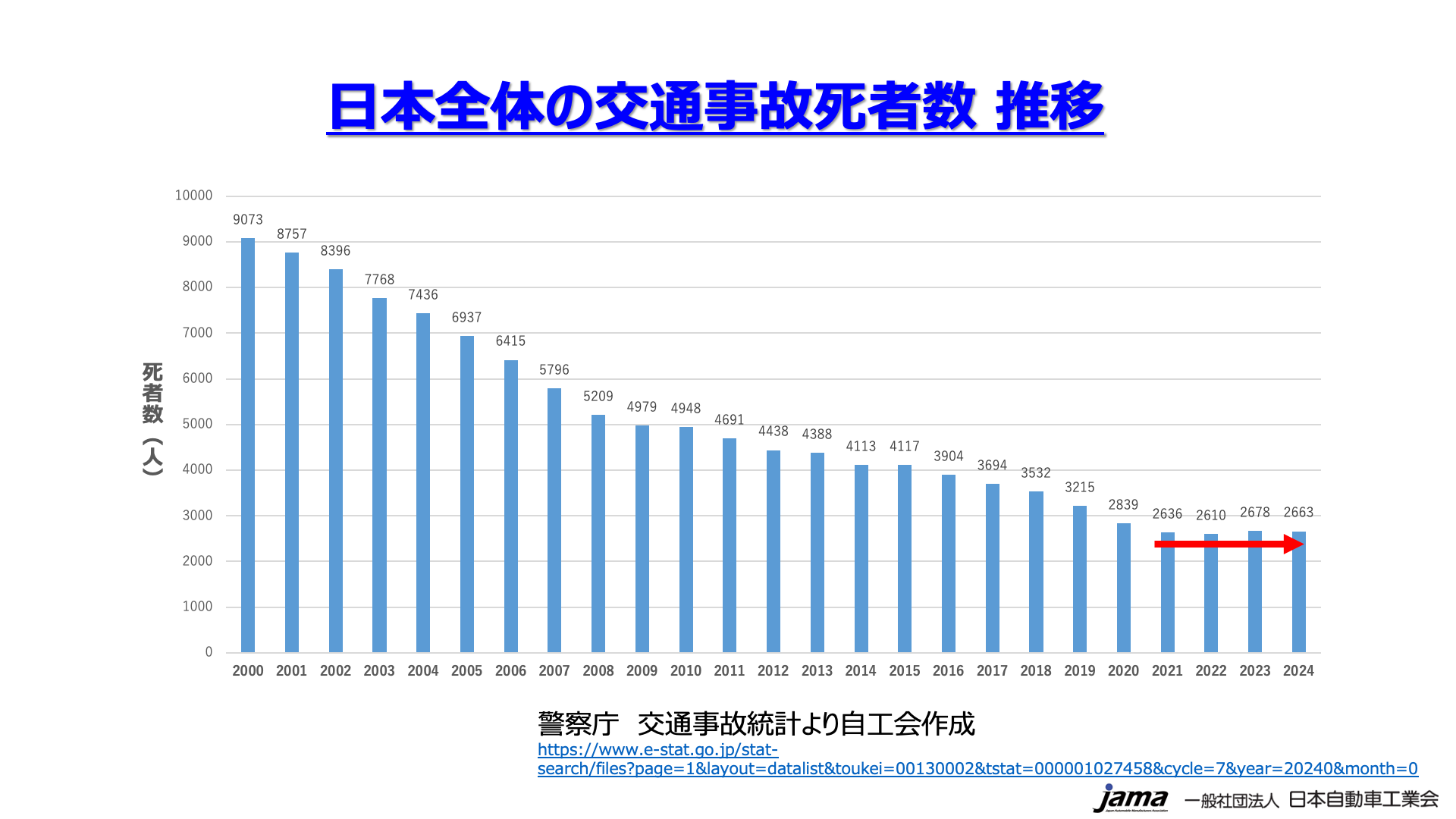

また、日本全体の交通事故死者数に目を向けると、年間の死者数は、ここ数年は2600名程度で横ばいとなっております。私共メーカーとしては、今後も安全な車両開発を進めると共に、クルマ・人・交通インフラが三位一体となって、交通事故死傷者数ゼロを目指していきます。また、本日資料はございませんが、自動車に関する重要な議論の一つとして、税制もあります。今年は自動車税制の抜本見直しが予定されており、今まさに議論されているところではありますが、自工会一枚岩で、国内市場の活性化およびカーボンニュートラルに資する税制となるよう、そして軽自動車ユーザーを含めた自動車ユーザーの税負担の軽減の実現を目指しています。

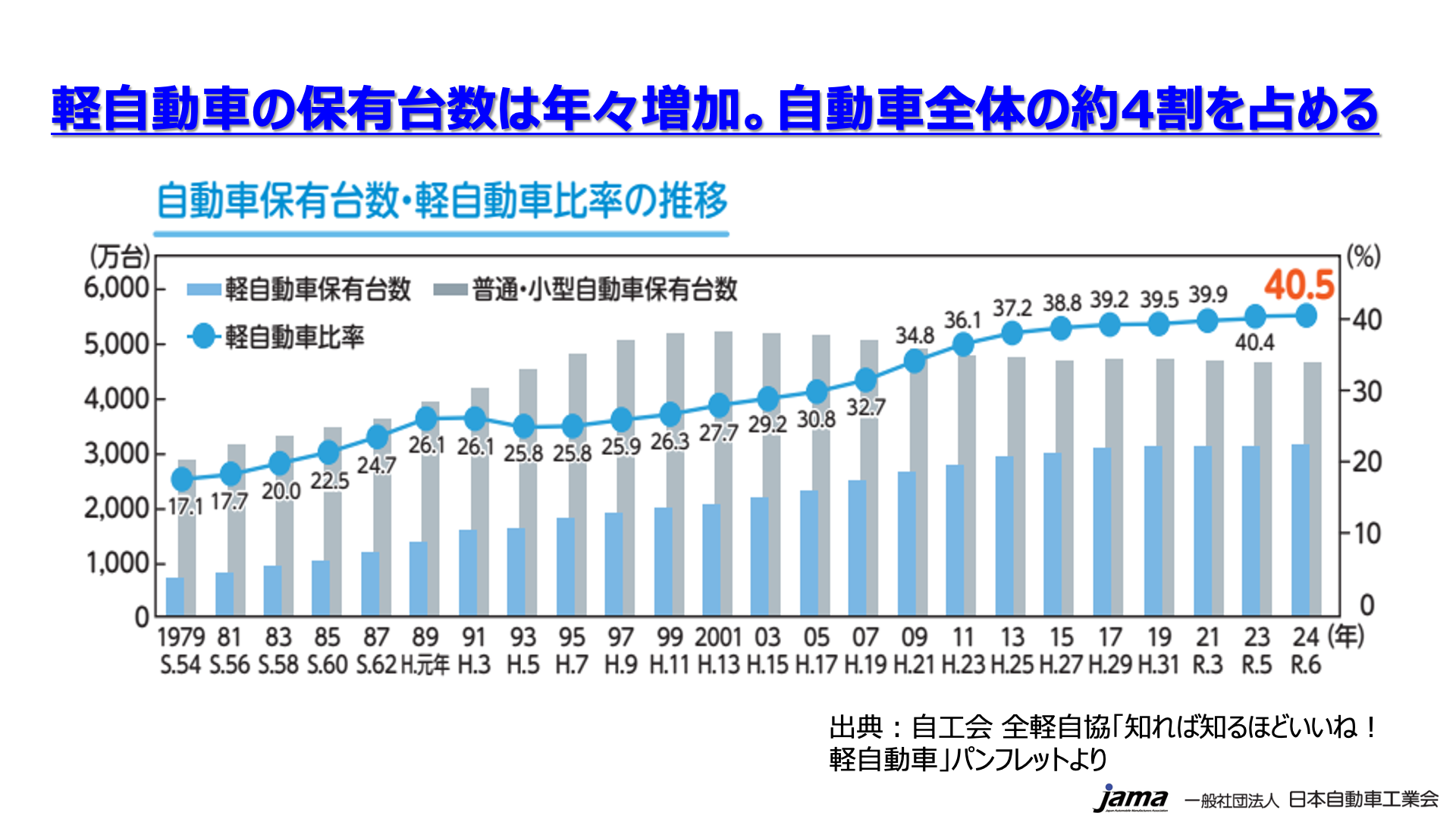

次に、我々が軽トラ市を応援する理由について、ご説明いたします。軽自動車委員会2つ目の柱は「軽自動車による地域の下支え」です。 そして本日の主題である「軽トラ市」は、まさにこの2つ目の柱に位置づけられる活動です。軽自動車の保有台数は年々増加しており、現在自動車全体の約4割を占めております。

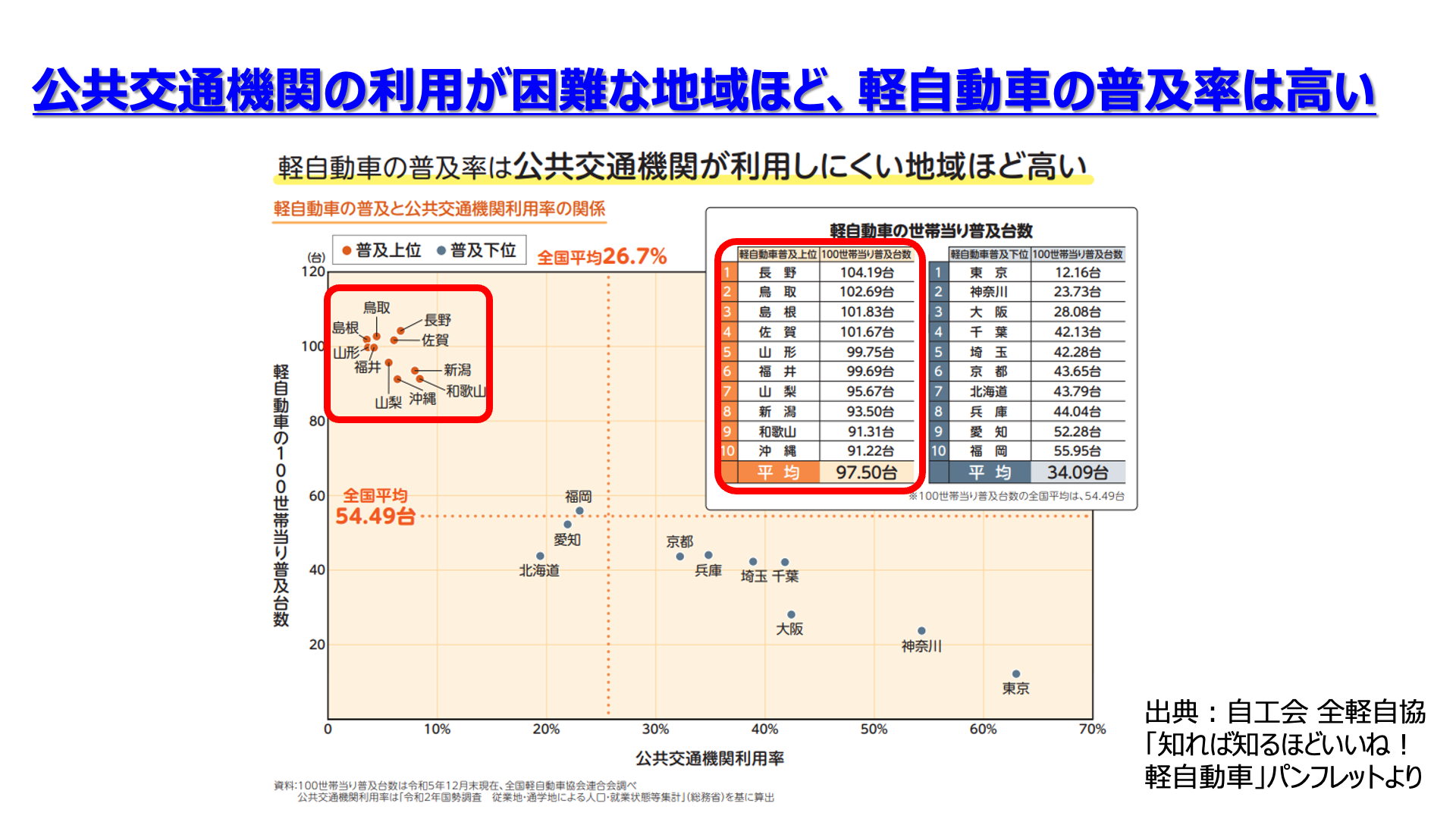

公共交通機関の利用が困難な地域ほど、軽自動車の普及率は高くなっています。先ほども述べた通り、軽自動車はもはや単なる移動手段ではなく、生活必需品であり、地方のインフラとして不可欠な存在となっているのです。

こうした地域では、軽トラックを数多くご使用いただいております。その軽トラックが一堂に集まり、荷台にその地域の特産品や食料品など様々な商品を陳列して販売する。これが「軽トラ市」です。軽トラ市では、軽自動車が地域活性化の媒体となり、その地域ならではの温かい交流が生まれ、笑顔や元気の源になっています。

軽トラ市は、軽自動車というモビリティが、単なる移動手段に留まらず、新たな機会や体験を創出している姿そのものであり、軽トラ市を応援することが、我々の活動の柱である「軽自動車による地域の下支え」に合致しているのです。

軽自動車が地方の活性化に貢献することで、日本全体を元気にしたい。この想いから、軽自動車業界を挙げて、この軽トラ市をもっと盛り上げていきたいと考えています。

それでは、自工会がこれまで行ってまいりました軽トラ市応援の取組みについてご紹介いたします。軽自動車業界を挙げて軽トラ市を応援したいとの想いから、2021年に「軽まつり分科会」を設立しました。まずは軽トラ市を運営されている団体の皆さまから直接ご意見を伺うことから始め、各地の軽トラ市への出店支援や、

全国の軽トラ市の開催情報を掲載する「全国軽トラ市情報」特設サイトの立ち上げなどの告知支援を行ってまいりました。

さらに、軽トラ市の認知拡大を目的として、2023年のジャパンモビリティショーでは、自工会主催の「軽トラ市 in ジャパンモビリティショー」を開催いたしました。これにより、軽トラ市をご存知でない首都圏在住の方々をはじめ、全国の皆さまに軽トラ市の魅力をお伝えすることができました。

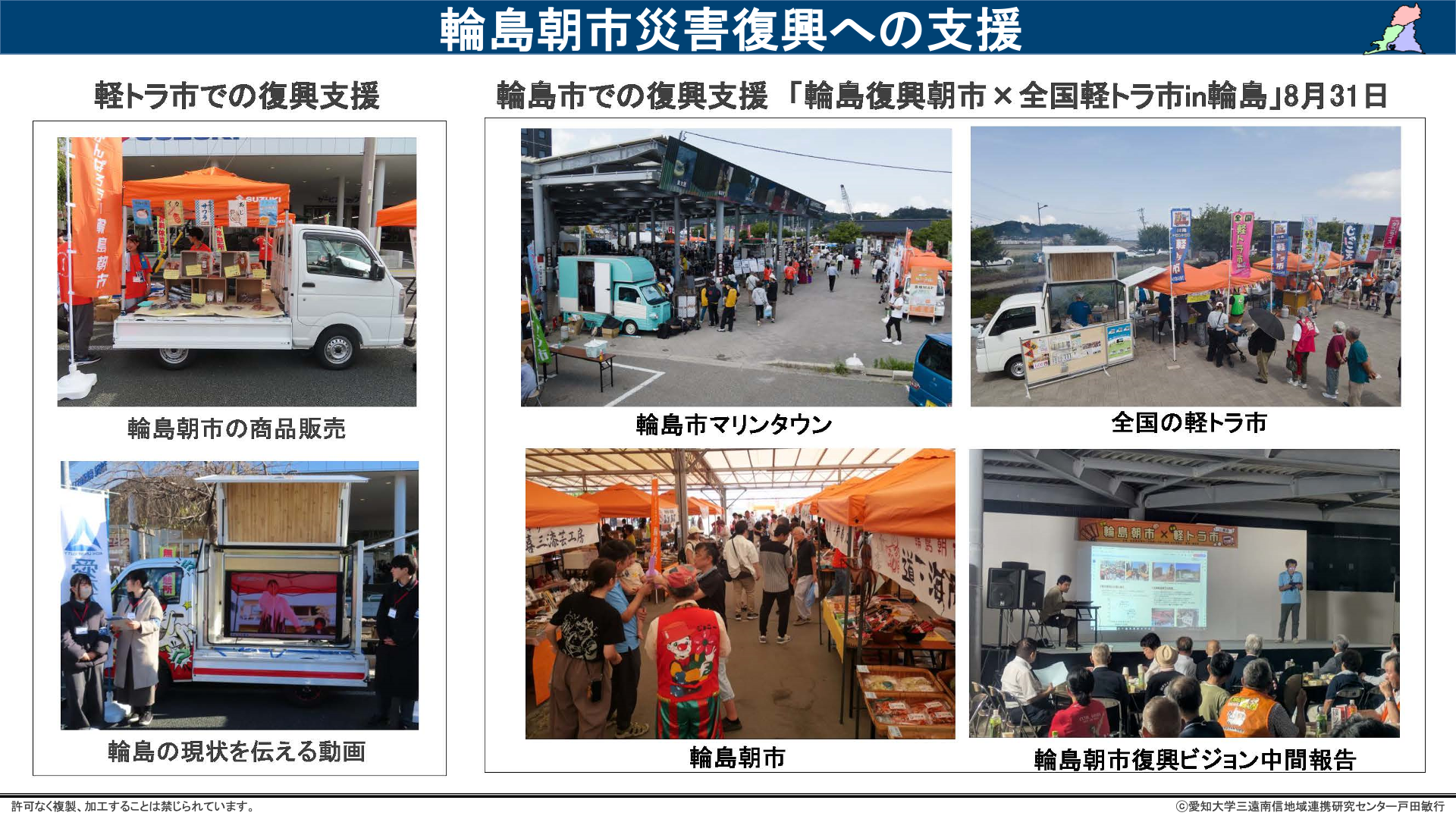

また、震災よって被害を受けた「輪島朝市」の復興を応援すべく、この8月末に開催された「復興輪島朝市・全国軽トラ市in輪島」におきましても、地元の軽自動車協会と連携し、盛り上げにご協力させていただきました。そのご縁で今回の「軽トラ市 in ジャパンモビリティショー2025」にもご出店いただきます。

私たちが目指すのは、軽トラ市の全国各地への普及・活性化と、軽トラ市が一層便利で身近になるような新しいカタチの創造・提案です。軽トラ市の応援は、自工会の活動だけでは十分ではありません。各地域の販売会社も一緒になり、連携していくことが何より重要です。ディーラーと軽トラ市が繋がることで、全国津々浦々の軽トラ市をご支援し、地域を盛り上げていきたいと考えております。

地方のお客さまにより多くご使用いただいている軽自動車ですが、今、日本では少子高齢化、地方の人口減少といった深刻な問題があります。軽トラ市は、シャッター街となってしまった商店街を活気づけるため、地元の方が知恵を出し合って始めた取り組みです。

昨今は、クリック1つで買い物ができる時代になりましたが、軽トラ市は、お店の方との温かいコミュニケーションがあり、人と人とのつながりを感じることができます。こういった地方再生のきっかけとなる軽トラ市の魅力を多くの人に発信していきたいと思います。

これまでも、軽自動車は知恵を出して、使える道具として進歩してまいりました。さらに使いやすいものを追い求めるために、軽トラ市でも現場の皆さまの声をお聞かせいただき、共に進化していきたいと思います。

また、デジタル技術も駆使しながら、リアルとデジタルをつなぐ軽トラ市の実現など、軽トラ市の新しいカタチも提案してまいります。今回のジャパンモビリティショーにおきましても、より多くの方々に実際の軽トラ市を知っていただくこと、そして軽トラ市の将来の可能性を知っていただくことをテーマに、準備を進めてまいりました。

ぜひ当日も足をお運びいただき、軽トラ市の魅力を感じていただきたいです。

■愛知大学 地域政策学部 教授/三遠南信地域連携研究センター長 戸田敏行 氏

愛知大学 地域政策学部 教授/三遠南信地域連携研究センター長 戸田敏行 氏

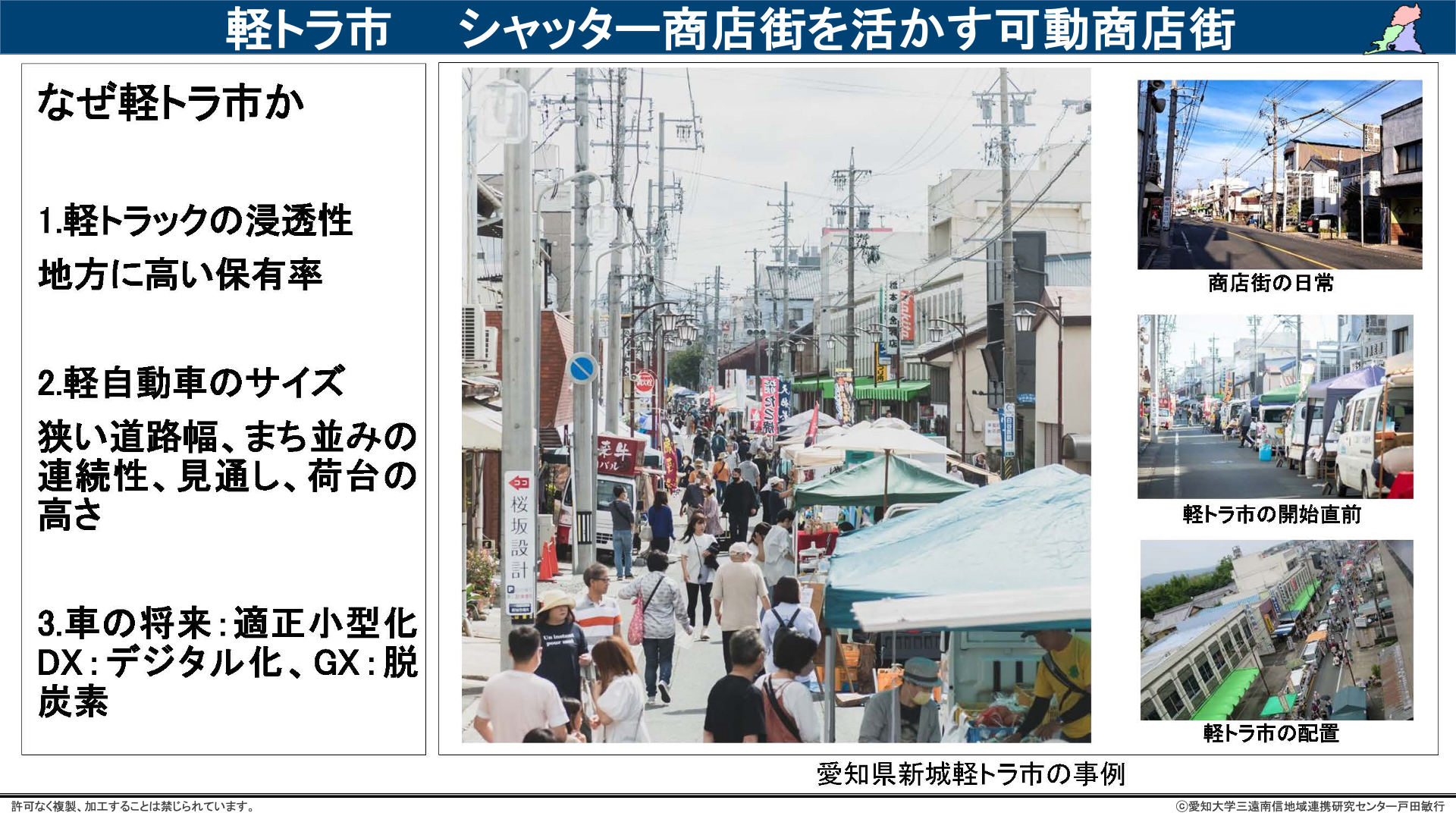

軽トラ市の概要についてご説明します。軽トラ市は地方を活性化していくための取り組みで、シャッター商店街を生かす可動の商店街と考えております。

愛知県の新城の例で、右側の閑散とした商店街が中央の写真のように、人があふれる商店街にしていくことを目指しております。

なぜ軽なのか、3つの理由を考えました。1点目は軽トラックの浸透性です。委員長からもご説明がありましたが、地方に行けば行くほど、人口密度が下がるほど、軽自動車の保有率が上がっています。農村や漁村には軽トラックが大体あるので、すぐに出店形態をとることができます。

2点目は軽自動車のサイズでございます。狭い道幅でも対応でき、軽自動車はサイズが決まっているので、連なったときに町並みを形成しやすく、見通しや軽トラの荷台の高さといった点でも、販売に適したサイズであり、総じて日本の町並みに合っています。

3点目は将来的な適応性です。DXやGXの進展により、車は小型化が進むと考えられます。軽トラ市は、その適正な小型化を先行的に利用する取り組みです。

次に、全国に広がる軽トラ市の状況をご説明いたします。軽トラ市の定義は3点です。

1つ目は軽自動車を活用した可動店舗であることです。軽トラックに限りません。2つ目は定期的に開催することです。3つ目は最も重要な点で、地域の人々が運営していることです。

軽トラ市の歴史ですが、2005年に岩手県雫石町で始まりました。現在、日本で主要な軽トラ市は3つございます。宮崎県の川南町は日本最大で、1回に約1万5,000人が集まります。愛知県の新城市、そして岩手県の雫石です。これらを起点に、現在は全国で150を超える軽トラ市が展開されています。運営団体は「全国軽トラ市でまちづくり団体連絡協議会」、略して「軽団連」と呼んでおります。

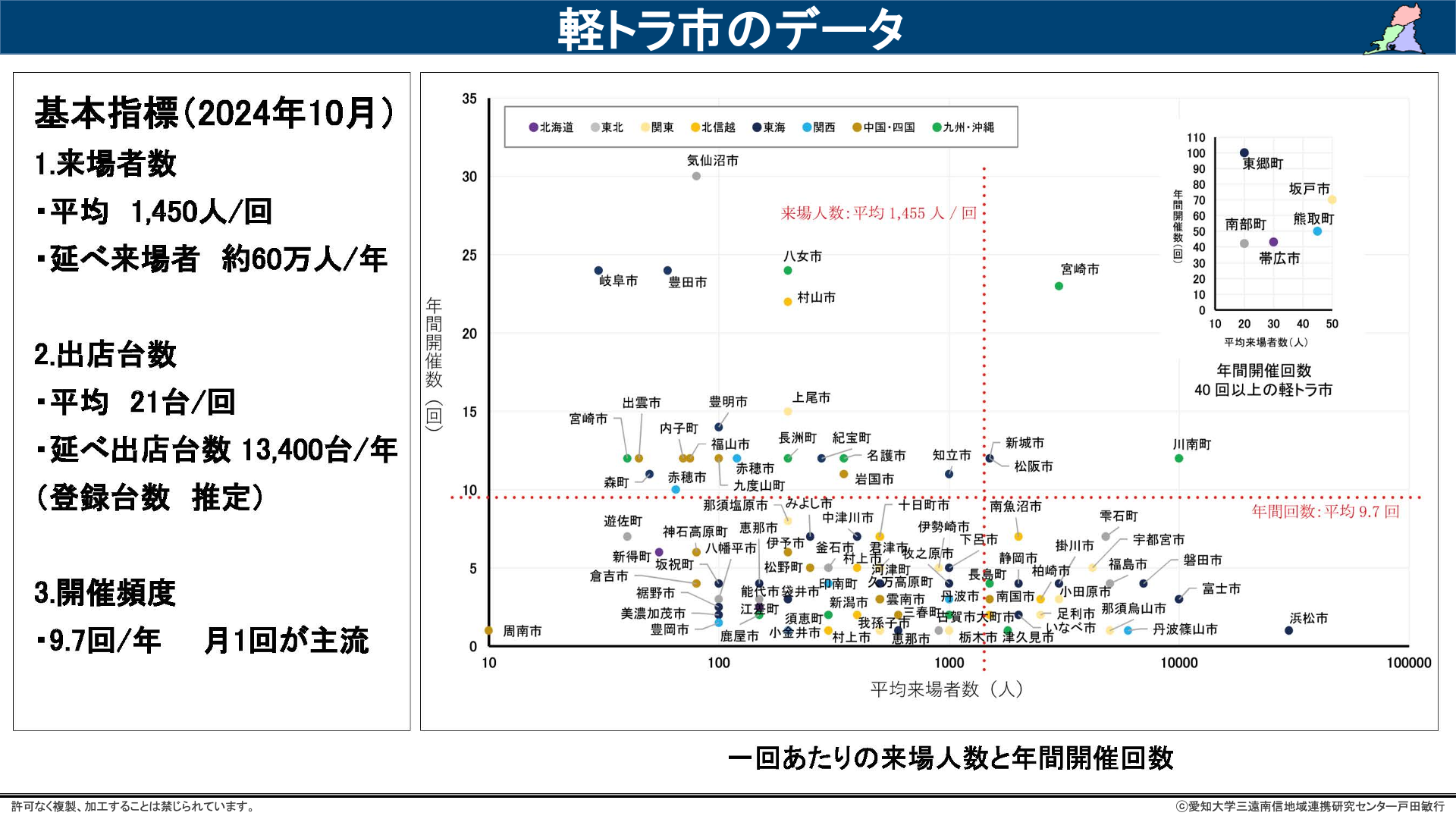

次に、軽トラ市のデータをご紹介します。来場者数は1回あたり平均1,450人(2024年の調査結果)。全国を合計すると、年間で約60万人が来場していることになります。出店台数は1回あたり平均21台で、年間では約1万3,400台となります。出店登録台数はその約2倍、3万台程度が日本の軽トラ市に関わっていると解釈しています。開催頻度は月1回が多いですが、地域によっては年間100回以上開催する例もあります。

軽トラ市の特徴についてご説明します。まず、地域の特性を生かした食品です。農家が生産した野菜や果物、漁協の水産物、地域の特産品などです。最近ではファッショナブルな商品やエステ、美容系の出店も増えていて、細やかな対人サービスも提供されます。また、地域を支える社会連携として、中古軽トラの販売や学校教育との連動で、地域への思いを育む場にもなっています。最近では、外国人との交流の場としても活用されています。

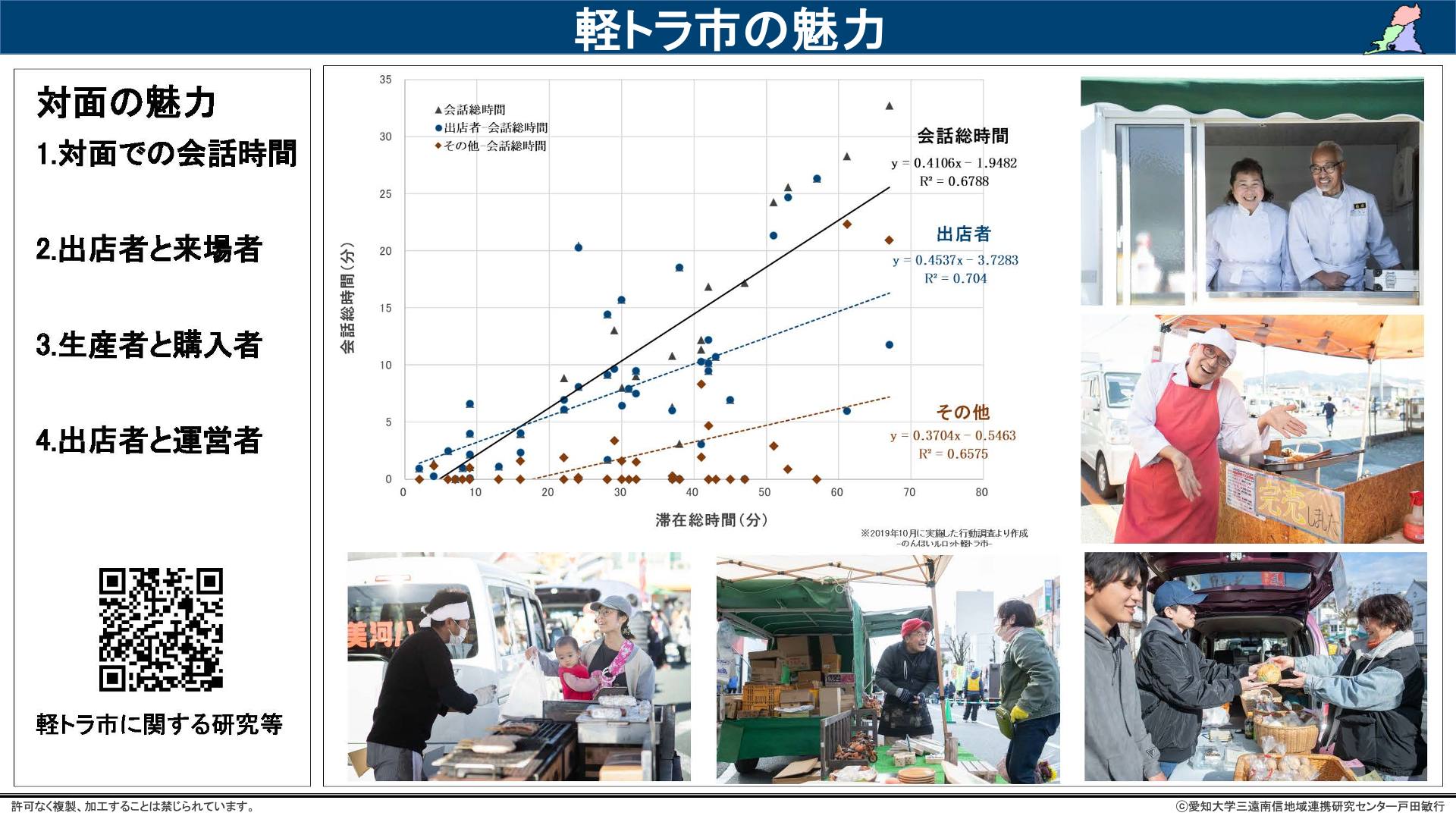

軽トラ市の最大の魅力は、対面販売によるコミュニケーションです。来場者は滞在時間の約3分の1を会話に費やし、出展者との交流を楽しんでいます。現在、対面販売は減少傾向にありますので、軽トラ市は貴重な場となっています。写真でも分かるように、生産者と来場者が笑顔で会話のきっかけとなり、普段消費者との接点が少ない生産者にとっても魅力的です。

最後に、軽トラ市と輪島朝市との連携と復興支援についてです。2024年1月1日の震災で被災された輪島朝市と連携し、2つの復興支援を行っています。一つは各地の軽トラ市で輪島朝市の商品を販売すること。二つ目として2025年8月30日、31日に「輪島復興朝市×全国軽トラ市」を輪島で開催し、全国の軽トラ市と輪島朝市の出店が集結しました。ここでは輪島朝市の復興ビジョンを発表しました。

ここで、軽トラ市発祥の地である岩手県雫石町の相澤委員長の声をご紹介します。

軽トラ市 in ジャパンモビリティショー2025について

■自工会 軽自動車委員会 軽まつり分科会 分科会長 鈴木智博(ダイハツ工業営業CS本部 流通企画部 部長)

自工会 軽自動車委員会 軽まつり分科会 分科会長 鈴木智博(ダイハツ工業営業CS本部 流通企画部 部長)

ジャパンモビリティショーにおける軽トラ市がどのようなものか?まずは、一昨年開催した「軽トラ市 in JMS2023」の模様をまとめたダイジェスト動画をご覧いただきたいと思います。

いかがでしたでしょうか。前回は、2023年11月3日、開催後半最初の祝日に開催いたしましたが、当日は天候に恵まれたということもあり、非常に賑わい、多くの方にご来場いただきました。

本年は、期間最後の土曜日にあたる11月8日 10:00~16:00で開催いたします。会場は前回同様、JMSメイン会場であります東京ビックサイトの玄関前、「石と光の広場」でございます。

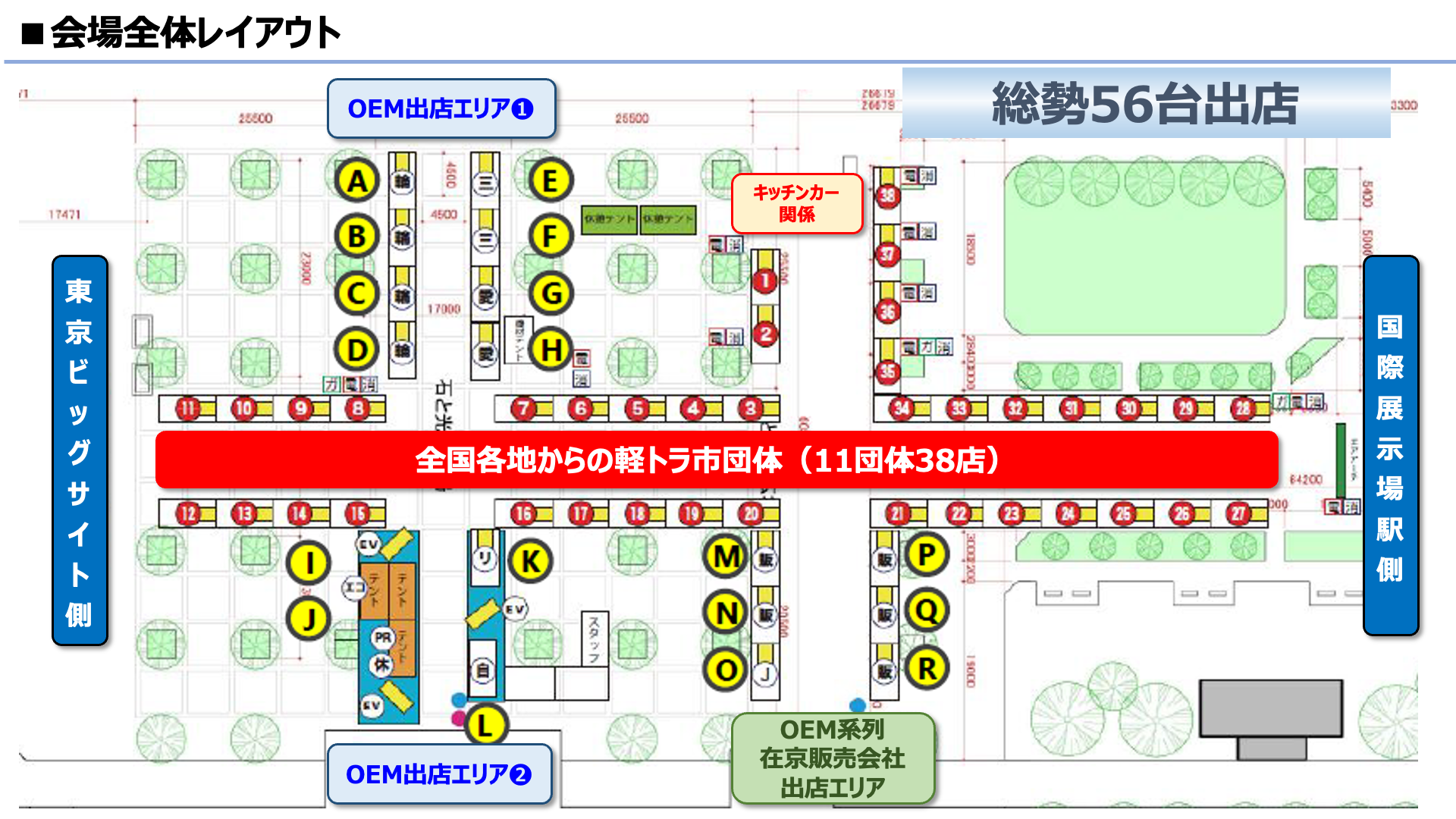

本年の会場見取り図になっております。向かって左が東京ビックサイト、右側がりんかい線の国際展示場駅方面です。今回の出店台数は全56台となっております。

中央の赤いエリアが、全国各地からお越しいただきました全11団体・38台の出展者の皆さまです。左上のOEM出店エリア①では、スズキと三菱、左下のOEM出店エリア②では、ダイハツ及び日産、ホンダの出店エリアとなっております。また、右下には今回出店の各OEM系列の在京販売会社の皆さまに出店いただくエリアです。

全国からの出展者団体の一覧です。北は岩手県雫石、南は宮崎県川南まで、全11団体、38店にご出展いただきます。千葉県の清和トラック市、下呂軽トラ市実行委員会は、今回が初参加となっております。なお、ここで申します「団体」とは、各地域で軽トラ市を組織的に運営・開催されていらっしゃる方々です。

続きまして、各OEMからの出店内容をご紹介させていただきます。まず、OEMからの出店①ですが、こちらでは「未来の軽トラ市の新たなカタチ」をテーマに出店いたします。

ダイハツは、JMS軽トラ市会場と岩手県雫石町にある事業者をオンラインでつなぐ「リモート軽トラ市」を出店いたします。遠方にいながら、目の前にいるように出展者とお客さまに会話いただき、軽トラ市の醍醐味である会話をお楽しみいただき、実際に商品の購入もいただけます。

日産は「日産わくわくエコスクール」と題しました、お子さま向けの体験イベントを開催いたします。モデルカーを活用し、電気自動車の仕組みや電気自動車からの給電方法等を体験いただきます。

ホンダは、モニターで全国の軽トラ市をご紹介いただきますが、このディスプレーだけでなく、日産やダイハツのイベントに必要な電源をBEVを使って給電いただきます。なお、このエリアはお客さまの休憩スペースとしても利用いただき、スマホ充電もしていただけます。

続きまして、OEMからの出店②ですが、こちらでは「復興支援軽トラ市」をテーマに出店いたします。

スズキは、本日お越しの戸田教授が在籍されております愛知大学と共同で、出張輪島朝市を開催いたします。輪島朝市を軽トラ市スタイルで開催し、当日は、現地輪島とのオンライン中継も行います。

三菱も、BEVを活用して電源供給をいたします。加えまして災害時のBEVの活躍についてパネル展示いたします。

それでは、ここで今回輪島朝市復興軽トラ市にご出展いただく輪島朝市の橋本事務局長のインタビューをご覧ください。

いかがでしょうか?このように、盛りだくさんの内容で開催させていただきます。是非皆さま、会場に足を運んでいただきますようお願いいたします。

最後に

軽自動車委員会 委員長の鈴木が軽トラ市 in ジャパンモビリティショー2025の意気込みを語りました。

自工会副会長兼軽自動車委員会 委員長 鈴木 俊宏(スズキ 代表取締役社長)

これからも私たちは、「軽トラ市」で日本中が元気になるよう、軽自動車業界全体でより一層応援に力を注いでまいります。「軽トラ市 in ジャパンモビリティショー2025」に、ぜひ多くの方にご来場いただき、今回の体験をきっかけに、全国各地で開催されている軽トラ市にも実際に足を運んでいただければと願っております。

軽トラ市は、単なるイベントではなく、地域の人々が集い、笑顔を交わし、その土地ならではの魅力を発見できる、かけがえのない場所となっています。皆さまにも、ぜひその温かさと活気を肌で感じていただきたいと思います。

また、メディアの皆さまには、軽トラ市のさらなる認知拡大に向けて、ご理解とご協力をお願い申し上げます。軽トラ市の魅力や可能性を多くの方々にお伝えいただくことで、全国の地域活性化の輪が広がっていくものと確信しております。

本日は貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。ぜひ会場で、軽トラ市の魅力を直接ご体感ください。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

プレゼンテーション資料

251021_軽自動車委員会メディアMTG_PPT_配付用ギャラリー

- (左から)自工会 軽自動車委員会 軽まつり分科会 分科会長 鈴木智博、自工会常務理事 江坂行弘、自工会副会長兼軽自動車委員会 委員長 鈴木 俊宏、愛知大学 地域政策学部 教授/三遠南信地域連携研究センター長 戸田敏行 氏

- 自工会副会長兼軽自動車委員会 委員長 鈴木 俊宏(スズキ 代表取締役社長)

- 自工会副会長兼軽自動車委員会 委員長 鈴木 俊宏(スズキ 代表取締役社長)

- 自工会副会長兼軽自動車委員会 委員長 鈴木 俊宏(スズキ 代表取締役社長)

- 愛知大学 地域政策学部 教授/三遠南信地域連携研究センター長 戸田敏行 氏

- 愛知大学 地域政策学部 教授/三遠南信地域連携研究センター長 戸田敏行 氏

- 自工会常務理事 江坂行弘

- 自工会常務理事 江坂行弘

- 自工会 軽自動車委員会 軽まつり分科会 分科会長 鈴木智博(ダイハツ工業営業CS本部 流通企画部 部長)

- 自工会 軽自動車委員会 軽まつり分科会 分科会長 鈴木智博(ダイハツ工業営業CS本部 流通企画部 部長)