- 2025/02/07

- JAMAGAZINE, その他, 歴史, 社名の由来

自動車会社 その社名の由来と歴史① 乗用車メーカー編

いま大変革期を迎えている自動車業界。じつはその創業期も、大きな時代の変化に合わせた「転身」などがスタートになったケースが少なくありません。自動車会社として歩み始めるまでの各社の創業時や社名の由来などを振り返ります。1回目の今回は「乗用車メーカー」(専業)編です。

〈SUBARU〉

SUBARU(スバル)は航空機にルーツを持ち、現在も旅客機の中央翼などを生産する航空宇宙カンパニーがあります。1917年、海軍機関大尉だった中島知久平氏が飛行機研究所を設立。31年には中島飛行機に改称し、航空機事業を拡大していきます。45年に終戦を迎えると連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)から解散を命じられ、12社に分社化。53年に富士重工業として再出発します。現在の社名「スバル」は「六連星(むつらぼし)」とも呼ばれる星団の名前で、富士重工業と設立に名を連ねた5社を表しています。

スバル初の四輪車「スバル360」

四輪車事業には58年の「スバル360」で参入します。航空機のノウハウを生かしたフレームレス・モノコック構造で、軽自動車ながら優れた乗り心地と運動性能を実現。「国民車」として愛されました。代名詞の水平対向エンジンは66年の「スバル1000」に初搭載され、前輪駆動(FF)を採用して軽量化と居住性を両立させました。もう1つのコア技術、四輪駆動は72年の「レオーネ4WDエステートバン」で実用化します。以降も名車を世に送り出し、中島飛行機設立からちょうど100年の2017年、社名をSUBARUに変更しました。

四輪駆動車「レオーネ4WDエステートバン」

〈ダイハツ工業〉

ダイハツ工業は、1907年に大阪工業高等学校(現・大阪大学工学部)の研究者や実業家が「発動機製造株式会社」として創業しました。現在の社名は「大阪にある発動機株式会社」の略称で「ダイハツ」と呼ばれていたことに由来し、1951年から正式な社名となりました。吸入ガスの発動機や船舶用、三輪自動車用などを手がけていましたが、20年に自社エンジンを活用した小型三輪自動車「HA型ダイハツ号」を製造したことを機に、エンジンメーカーから自動車メーカーへと生まれ変わりました。

設立当時の工場の様子

三輪自動車の普及拡大に伴い、大型化が進む中、ダイハツが着目したのは三輪自動車と二輪車の間となる「軽三輪トラック」です。57年には軽三輪トラック「ミゼット」を発売し、大ヒット商品となりました。軽四輪車には60年に参入。軽自動車や小型車を中心に現在まで事業を展開しています。トヨタ自動車とは67年に業務提携し、98年にはトヨタによる連結子会社化、2016年に完全子会社となりました。トヨタグループでは、新興国を中心にコンパクトカーを提供する役割を担っています。

自社エンジンを活用した小型三輪自動車「HA型ダイハツ号」

〈トヨタ自動車〉

発明王といわれた豊田佐吉氏らが創業したトヨタグループの源流企業、豊田式織機(のちの豊田自動織機)に自動車部門が出来たのは1933年9月。欧米の視察を契機に自動車産業の国産化を夢見た息子の豊田喜一郎氏が立ち上げました。34年3月に試作工場を、7月には内製の製鋼所を建設し生産体制を整え、35年5月には初の試作乗用車を完成させました。

初の試作乗用車「A1型」の完成式

しかしその頃、日本事業を拡大する外国メーカーを警戒した政府が自動車を許可制度にする検討を始めます。このため、喜一郎氏は政府が求めるトラックの量産実績を急ぎ作ることを決断。わずか半年程度の開発期間で11月に発表します。発表会への自走も困難なほど不具合もありましたが、この実績から36年に許可会社に指定され、37年にトヨタ自動車工業(現トヨタ)が誕生しました。この頃、のちに「販売の神様」といわれる神谷正太郎氏が販売網の土台を築きました。製造と販売の両面で競争力の基盤を固めたトヨタは戦後、「RS型クラウン」を発売し、モータリゼーションをけん引する存在へと成長していきます。

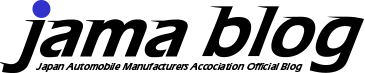

拳母工場(現本社工場)のボディー組付ライン

〈日産自動車〉

日産自動車が創立したのは1933年ですが、そのルーツは1914年にまで遡ります。この年、快進社自働車工場が「ダット自動車(脱兎号)」と名付けられた1台のオープン乗用車を完成したのです。その後、会社は改称や合併を経て、鮎川義介氏が設立した「戸畑鋳物」の傘下となり、後に日産の代表ブランドとなる「ダットサン」が生まれました。そして33年に同じく鮎川氏が社長を務める「日本産業」と合併して「自動車製造株式会社」が誕生し、翌34年に社名を日産自動車株式会社に変更しています。

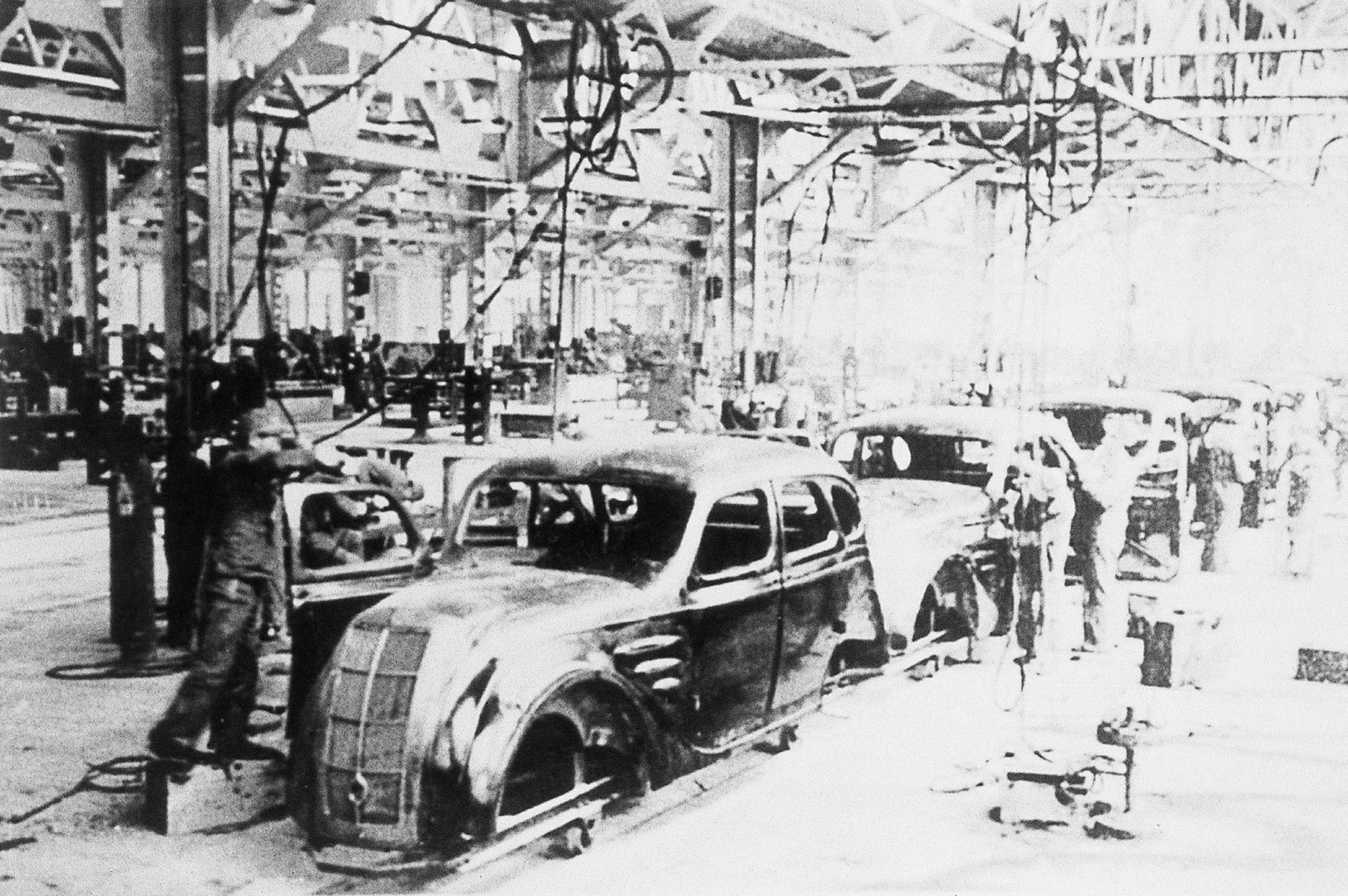

ベルトコンベアを使用した日本初の量産ラインを横浜工場に設置

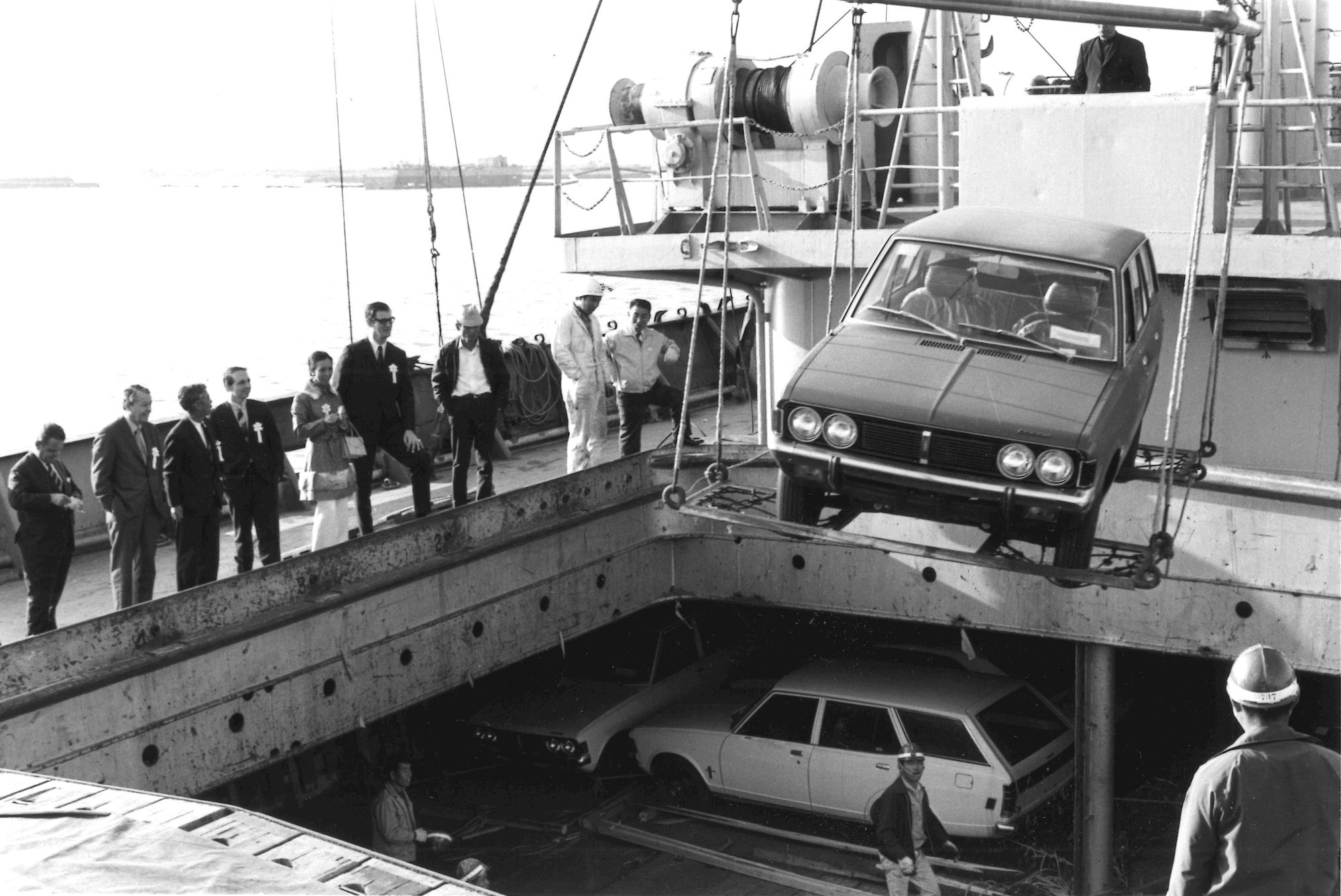

その後、35年に自動車部品製造から最終組み立てまでを一貫して行える量産工場が横浜に完成し、日本初の量産車「ダットサン14型」が生まれました。1945年には戦後第一号車として「ニッサントラック」をオフラインし、50年代になると最先端の技術を習得すべく、英オースチンモーターとの技術提携も開始しました。また、66年には技術開発力に優れたプリンス自動車工業と合併し、「技術の日産」として「スカイライン」「フェアレディZ」などさまざまな名車を世に送り出してきました。

他社に先駆けて海外への輸出も行った

〈マツダ〉

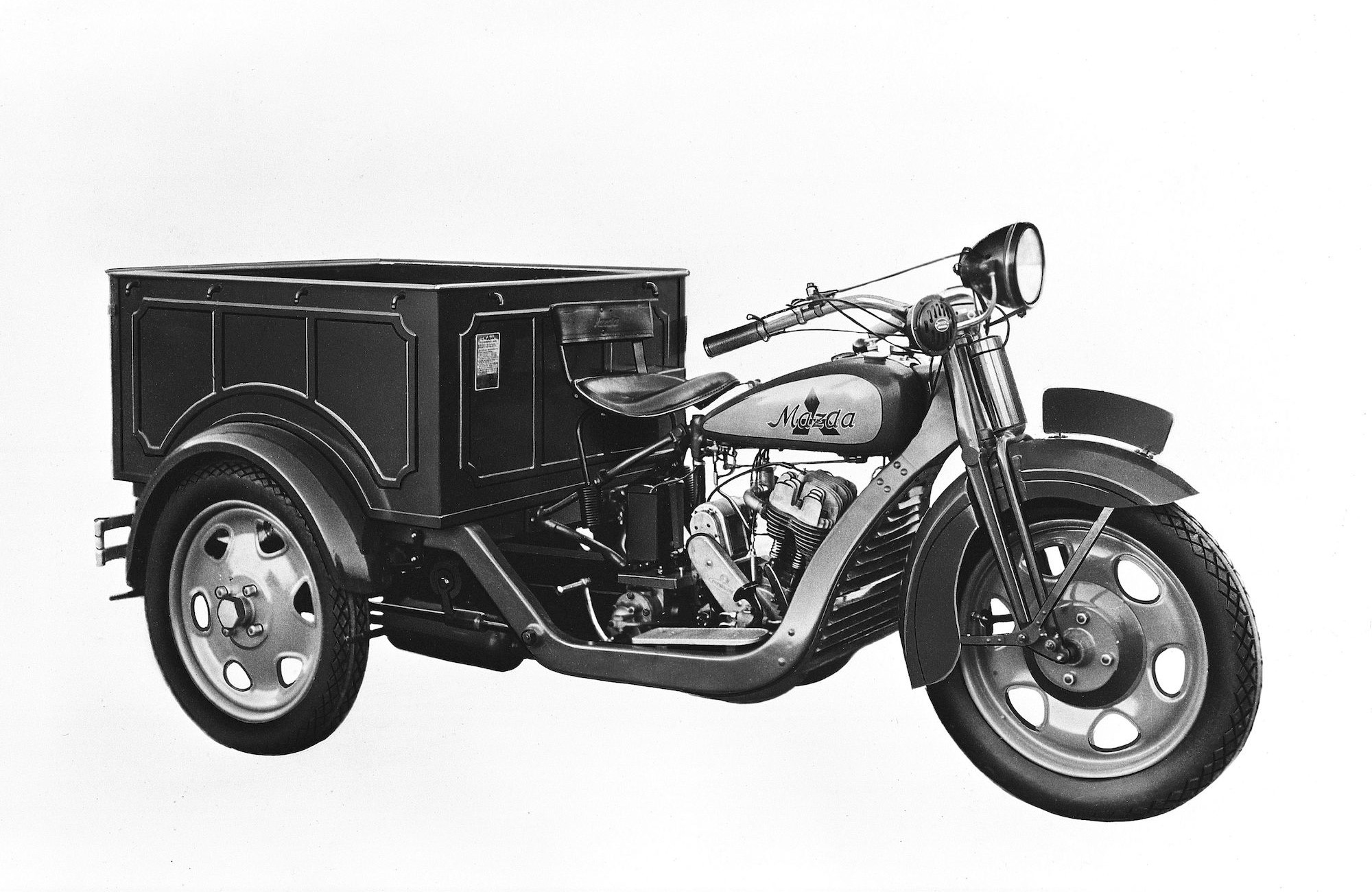

マツダは1920年に広島県に設立した東洋コルク工業にルーツを持ちます。翌21年に「圧搾コルク板」で事業を軌道に乗せますが、25年の工場火災で設備の70%を焼失してしまいます。苦境の中、社長の松田重次郎氏は機械工業への進出を決めます。27年に社名を東洋工業に変更し、31年に三輪トラック「マツダ号」(DA型)の生産を始めます。84年に社名を現在の「マツダ」に改称しましたが、その由来はもちろん創業者である松田重次郎氏の苗字でもありますが、古代ペルシャ王国の宗教であるゾロアスター教の最高神アフラ・マズダ(全知全能の神の意)にも因んでいます。そのためMATSUDAではなく、MAZDAのスペルとなりました。

前身の東洋コルク工業

その後、太平洋戦争により軍需会社となり、終戦間際の45年に広島は大きな被害を受けました。マツダは同年12月には三輪トラックの生産を再開し、戦後復興とともに販売を伸ばしていきます。58年に四輪トラック「ロンパー」を、60年には乗用車「R360」を発売して四輪部門へと本格進出します。マツダの代名詞であるロータリーエンジンは61年にドイツのNSU社とバンケル社から基本特許を取得し、67年には「コスモスポーツ」を世に送り出しました。また2020年発売の「MX-30」の内装材にはコルクが使われ、マツダのルーツに思いを馳せることができます。

DA型「マツダ号」

〈三菱自動車〉

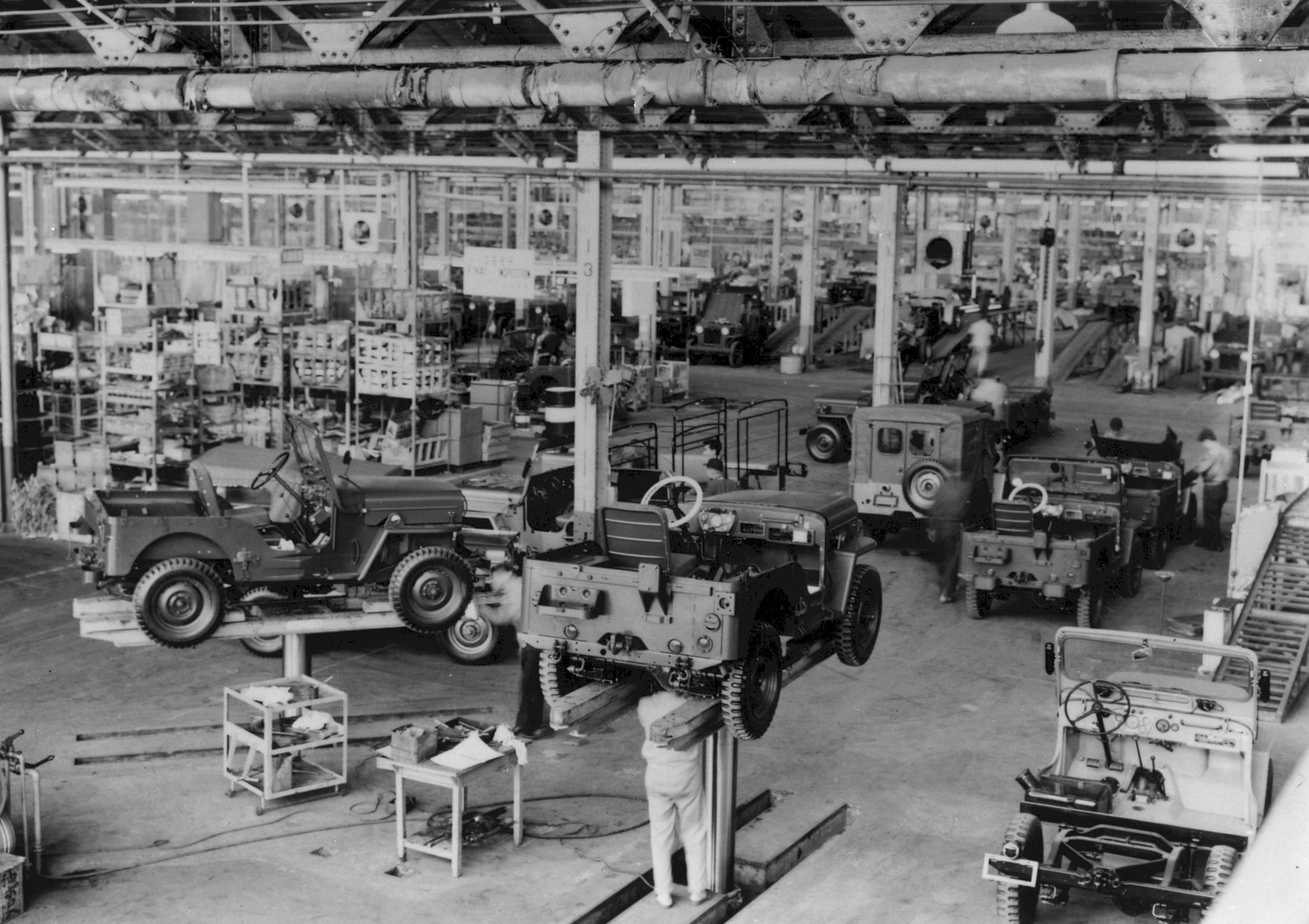

三菱自動車は岩崎彌太郎氏が1870年に創立した三菱商会を基盤とする旧三菱財閥の会社ですが、自動車メーカーとしての始まりは三菱造船(現・三菱重工業株式会社) が「三菱A型」を製造した1918年のことです。専用工具や工作機は無いため、ハンマーや鏨(たがね)による手作りで21年までに計22台を生産しました。ただ、本格的に自動車事業を始めたのは戦後です。軍需から民需への転換を図るため、航空機を生産していた愛知県や岡山県の工場の生産品目を自動車に切り替え、46年には岡山で小型三輪トラック「みずしま」の生産を開始。52年には愛知で四輪駆動車「ジープ」のノックダウン生産を始めました。現在の三菱自動車は、1970年に三菱重工業の自動車部門が分社し正式に発足しました。

ジープをノックダウン生産

67年にはジープの生産を東洋工機(のちの「パジェロ製造」)に移管し、2021年に工場を閉鎖するまでフレーム車を生産。『三菱ジープ』などで培った4WD技術を活かし、三菱自動車らしさとして現在まで踏襲されています。 ちなみに、三菱ブランドのスリーダイヤは、土佐藩営の海運事業を継承した時から、船旗号として用いられていた三角菱を原型とし、岩崎家の家紋「重ね三階菱」と、出身である土佐藩主の山内家の家紋「三ツ柏」に由来すると言われています。

1970年には米国への輸出も開始

関連リンク

2025/02/12 自動車会社 その社名の由来と歴史② 二輪車メーカー編