- 2025/02/19

- JAMAGAZINE, その他, トラック, 歴史, 社名の由来

自動車会社 その社名の由来と歴史③ 大型車メーカー編

いま大変革期を迎えている自動車業界。じつはその創業期も、大きな時代の変化に合わせた「転身」などがスタートになったケースが少なくありません。自動車会社として歩み始めるまでの各社の創業時や社名の由来などを振り返ります。3回目の今回は「大型車メーカー」編です。

〈いすゞ自動車〉

いすゞ自動車は三つの源流から始まります。まず、1853年に徳川幕府が作った造船所を起源とする株式会社東京石川島造船所と、1910年に創立され、ガス器具等の製造を行った東京瓦斯工業株式会社(渋沢栄一が官営ガス事業を引き継ぎ起業、1913年に東京瓦斯電気工業に改称、現・東京ガス)です。両社は、1916年に共同で自動車製造計画をスタートしました。のちに、東京石川島造船所自動車部は株式会社石川島自動車製作所として独立、源流の三つ目であるダット自動車製造株式会社を1933年に合併し、自動車工業株式会社と改称しました(なおこの際にダット自動車製造の「ダットサン」製造権と一部工場は後の日産自動車となる自動車製造株式会社に譲渡)。この会社が1937年に東京瓦斯電気工業自動車部と合併し、東京自動車工業株式会社を設立します。のちに日野自動車となる日野製作所の分離独立や、ヂーゼル自動車工業への改称を経て、1949年には現在の「いすゞ自動車」となりました。

商工省標準形式自動車に与えられた「いすゞ」の名が原点に

いすゞ自動車の社名は、1933年に誕生した商工省標準形式自動車に由来します。政府の号令のもと、石川島自動車製造所、東京瓦斯電気工業、ダット自動車工業の3社が共同設計しました。同モデルは翌1934年、三重県伊勢市の五十鈴川にちなんで「いすゞ」と命名されました。長らく親しまれてきた商標名を1949年に社名に採用したのは、認知を高めることで戦後の事業再興の一助とする狙いがありました。なお、遡る1928年には、源流企業のひとつである石川島自動車が、提携先だった英ウーズレー社との契約解消を機に、自社製造モデルに「スミダ」号の車名を与えています。こちらは当時の工場至近を流れていた墨田川に由来しています。

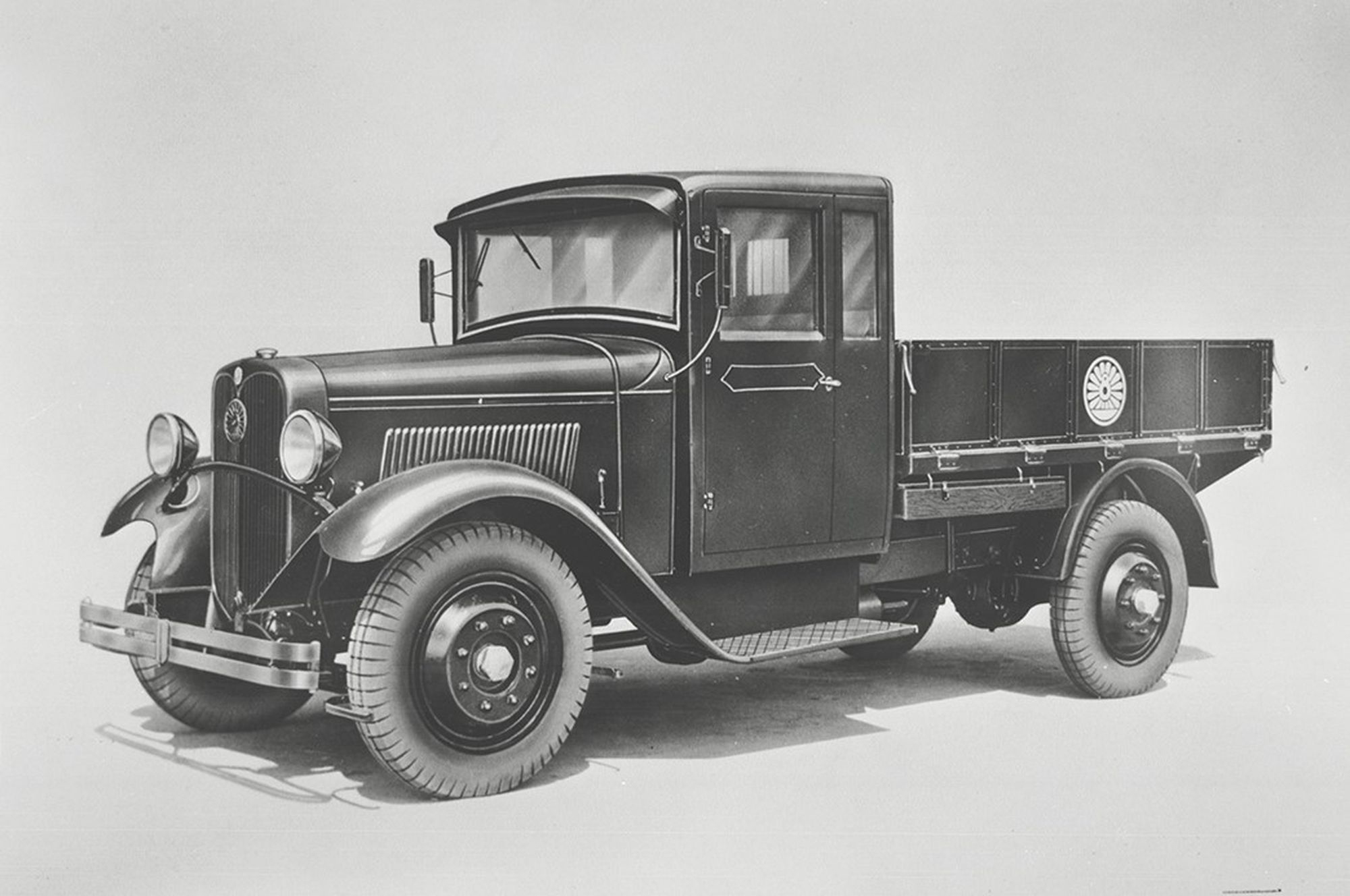

石川島自動車が製造していた「ウーズレー」後の「スミダ」の原型となりました

〈日野自動車〉

日野自動車の起源は、1910年に発足した東京瓦斯工業(前述)に遡ります。同社は早くも1917年には自動車製造に乗り出しました。のちに石川島自動車製作所、ダット自動車製造(前述)と合流して東京自動車工業となると、1941年には現在の東京都日野市に日野製造所を新設。この工場が1942年に「日野重工業」として分離独立したことが、日野の地名を冠した自動車メーカーのはじまりです。以後、「日野産業」、「日野ヂーゼル工業/販売」などと変遷し、1999年の工販合併に伴い現社名となりました。

東京自動車工業から分離独立して発足した当時の日野重工業

戦後復興とともに民需を掴んだ同社は1952年、国産初のセンターアンダーフロアエンジンバスとなるBD系「ブルーリボン」を発売しました。内燃機関を床下に配置し乗車定員の拡大に成功した同モデルは、自動車技術会が定める「日本の自動車技術330選」に選出されています。また「ブルーリボン」は日野を代表する車名として、今なお受け継がれています。

バス輸送の画期となった「BD系ブルーリボン」

〈三菱ふそうトラック・バス〉

「扶桑(ふそう)」は古代中国の伝承において、太陽の昇る東海の地に立つ神木を指し、転じて日本の別名とされています。この言葉が自動車産業史に登場したのは1932年のことです。政府の国産車育成計画を背景に、三菱造船(現・三菱重工業)はガソリンバス「B46型乗合自動車」を製造。納入開始に当たってその愛称を社内公募し、選ばれたのが「ふそう」でした。日本らしい和名や、親しみやすい語呂が評価され、以後この名は、現在まで続く小型トラック「キャンター」をはじめとするさまざまな商用車に冠されていきます。

「ふそう」の名を初めて冠した「B46型乗合自動車」

戦後復興を経た三菱グループ内では、1970年に三菱重工業の自動車部門が三菱自動車として独立。乗用車部門とトラック・バス部門の両輪が日本の経済発展を担いました。時代が下って2003年、三菱自動車の体制刷新に伴いトラック・バス部門が分離独立すると、ふそうは新社名として採用されました。ダイムラートラック傘下となった今も、同社は三菱グループを象徴するスリーダイヤと、ふそうブランドを受け継いでいます。

「ふそう」は働くクルマの代名詞に(写真は歴代の小型トラック「キャンター」)

〈UDトラックス〉

UDトラックスの歴史は、1935年に埼玉県川口市にて「日本デイゼル工業」として創立したことに始まります。当時、競合の大手自動車メーカーは政府の統制政策のもと国産の「標準車」開発で協業し、のちに資本面でも合同しましたが、日本デイゼル工業は独クルップ社製エンジンのライセンス生産で独自路線を確立。1938年には初の自社製エンジンとして「ND1型」を完成させました。

NDエンジンを搭載した「LD1型貨物自動車」は野外3,000kmの走行試験を無故障でクリアし耐久性を証明した

以後、鐘淵デイゼル工業、民生産業を経て民生デイゼル工業へと改称していた同社は1955年、新エンジン投入の必要に迫られる中、初めて設計から自社で手掛けたUDエンジンを生み出しました。UDは”Uniflow scavenging Diesel engine”の略で単流掃気方式2サイクルディーゼルエンジンを意味します。このエンジンを搭載した車両はボディーにUDマークを冠することとなりました。1953年に日産自動車が資本参加し、1960年、社名を日産ディーゼル工業に変更。2007年のボルボ・グループ入りを経て2010年には現社名に。現社名の「UD」には、「Ultimate Dependability(究極の信頼)」の意味も込められています。そして、2021年からはいすゞグループの一員となりました。

現在の社名の由来にもなったUD型ディーゼルエンジン

関連リンク

2025/02/07 自動車会社 その社名の由来と歴史① 乗用車メーカー編